��S�ҁ@�Y�Ƃƌo��

��P�́@�_�{�Y��

�@��P�߁@�J��ȑO�̔_��

���J����̔_��

�@�{���̐�Z�����ł���A�C�k�l�́A�����������ł��邪�A�S���_�k���s��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�ɂ߂ėc�t�ł͂��������Â�����_�Ƃ�m���Ă����B���Ȃ킿�A�_�앨�͌I�i�����`�j�E�B�i�r���o�j�E���i�A�^�l�j�Ȃǂɂ������A���̊p�������͖̋Z�ō�����ߚ{�i�V�c�^�c�v�j�₩�܂������ēy�������A��q���܂��Ď{��E�����������A�����Ђ��̕�͊L�������Ɏ����ďn�������̂���E�ݎ��Ƃ������n�I�Ȃ��̂ł���A�����͎�Ƃ��ĕw���q�̎�ɂ���čs��ꂽ�B�����Ď��l���͕��H���Ƃ��A�܂��A�����Ђ��͑����錴���Ƃ��Ă����Ƃ����B�i�u�V��k�C���j�v�j

�@�A�C�k�̃R�^���́A���R��⋙�J�ɕ֗��ȂƂ���ɍ���A�����͖F���Ȓn����A�傫�Ȃ������͂�ŁA�ԁX�ƔR���邽���ɂЂ��ʂ���߂Ȃ���k���A���a�Ȑ����𑱂��Ă����̂ł���B

�@�������A���O�˂��������ĉڈΈ���x�z���A�ˎm�ɑ���m�s�ɑウ�ďꏊ��ݒ�A���Ղ�ʂ��ăA�C�k�Ƃ̌������悤�ɂȂ��Ă���́A�a�l�̉��������R�ɐ���ɂȂ�A�₪�āA����畽�a�ȃR�^�����傫�ȕω��𐋂���悤�ɂȂ����B���Ƀ����N�V�i�C�ȓ�A���Ȃ킿�A��c�Ǐꏊ�����̒n���́u���O�n�v�Ƃ����ď��O�˂̗̒n�ɂȂ�A���R�ɘa�l�̒�Z����҂������Ȃ�ɂ�A����ɔ��R������̂͒ǂ��A���ʁA�A��������̂͂��̒n�Ɏc���Ęa�l�ƌ𗬂��A���R�ɔ_�k���̋Z�p���C�����Ă������B

�@�����ڂ��Ĉ����Q�N�i�P�W�T�T�j�ɒ����̒������u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�̃����N�V�i�C�̍��ɂ���

�@�u���̕ӂ͊i�ʂ̍��R�Ȃ��A���R�Â��Ȃ�B�ߎR�ɔ������A�I�A�B�A���A�卪�̗ށA���i��j�͏��q�̋ƂƂ��B�����l�H���́@����̌I�A�B�A�G���A�����A���̗ނ�H���A�c�c�v

�Ƃ���A�܂��A�����R�A�S�N�̒����ɂ��ď������s��\�Y�́u�ڈΎ��n���l�^�v�ɂ��A

�@�E�����@���n�O�S�\�A�I�A�B�����B�ڈΔ��n�l�S�B

�@�E��c���@���n�ܕS�\�ؗ]�A�ڈΔ��n�O�S�B

�@�E�����@��������B

�ȂǂƂ���悤�ɁA���̎���͂����܂ł������S�̐����ł���A�_�k�͕w���q�̕��Ƃɂ������Ȃ����x�̂��̂ł��������Ƃ���Ă���B

�@�Ȃ��A�]�k�Ȃ��疾���P�P�N�i�P�W�V�W�j�J��̏��ɂ����V�y������̒��ɁA�A�C�k��Łu�g�C�^�E�V�i�C��v�Ɩ��t����ꂽ��i���݂̔��_��̂��Ƃňꕔ�s�s�����H�ƂȂ��Ă���j�����������A���g�C�^���͔��d��������A���E�V���͂�������A���i�C���͗���̂��Ƃ��w���A�����āu���d��������y�n�v���Ӗ����Ă�����̂Ǝv���A�R�^���̃��m�R���������̕t�߂ł����Ђ�������Ă������Ƃ���A���̖����t����ꂽ���̂ƍl������̂ŁA���łɂ��̒n�тł��A�C�k�ɂ�錴�n�_�Ƃ��c�܂�Ă������Ƃ�����������̂ł���B

�ƒ{�̎��{

�@�ڈΒn�ɘa�l������悤�ɂȂ��������́A�n���B��̌�ʋ@�ւƂ��ė��p���ꂽ�B

�@���_�n���ɔn�̋L�^�������̂́A���ۂ������N�ԁi�P�V�S�P�`�P�V�S�V�j�ɋL�^���ꂽ�Ǝv���钘�ҕs���́u�ڈΏ��ɕ����v�ŁA��ʂɂ��āA

�@�P�A���g�V���@���i�V���@��c�I�C

�@�@�i�O���j�~�n���V���ԃn�n�j�ʌːؒn�Ɛ\�����o�A�c�c

�Ƃ���A�܂��A�����V�N�i�P�W�P�O�j�́u�ڈΒn���X���ʐ}�v�ɁA

�@�E�����N�V�i�C�@�n���l�\�ܕD�c�c

�ƋL����A�����Q�N�i�P�W�T�T�j�́u���ڈΒn�C�ݐ}�䒠�v�ł́A

�@�E�����N�V�i�C�@�y�n�����\��D�̂����ƒu�n�l�\�D����

�@�E��c�ǃ��I�C�@�n�͓�\�ܕD����O�D����

�@�E�����@�n�͎O�\���D����Z�D����

�ƋL�����ȂǁA���X�ɔn�̎��{�������Ă��邱�Ƃ�\���A�܂��A��ʏ�ɂ���B��ɂ��������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����B�������A�����T�N�i�P�W�T�W�j�ڈΒn�ł͊��n����ьx�q�m�̎g�p����n�̂ق��́A��ʐl�����炷�邱�Ƃ͋֎~����A�_�k��^���p�ɕK�v�ȂƂ��ɂ͊��n��݂��t�����邱�Ƃɒ�߂��Ă����̂ŁA�����N�V�i�C�Ȗk�̔n�͊��n�Ɍ����Ă����킯�ł���B�������A�����ڂ�ɂ�Ă������ɔn�̎��v�������Ȃ�A���n�����ł͂���ɉ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ŁA���v���N�i�P�W�U�P�j�T���ɂȂ��Đ����l�͂������A�o�Ґl�ł����R�Ɏ��炷�邱�Ƃ�������邱�ƂɂȂ����B����ǂ��A�n�𑼂���ړ����邱�Ƃ͋ɂ߂č���������߁A����ɂ͏\�����ӂ��͂炢�A�ʍs�ȂǂɕK�v�ȂƂ��͂��ł�����Ƃ��������Ŋ��n����A���L���������͔̂ɐB���Ďq�n��Ƃ����̂����ʂł������B���̂悤�ɂ��ĉڈΒn�ŁA��������ʐl�ɂ���Ă����炳��͂��߂��̂ł���B

�@����A���̋L�^�Ƃ��ẮA�O�f�u�ڈΎ��n���l�^�v�̎R�z���̍��̒��ŁA

�@�u���ܕD���쑺��蔃����v

�Ƃ���̂����߂Ăł��邪�A���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ��Ĕ������ꂽ�̂��ڍׂɂ��Ă͕s���ł���B�����炭�����̋��́A�n�Ɠ��l��p�Ɏg��ꂽ���̂ł��낤�B

���˂̊J��

�@�����S�N�i�P�W�T�V�j�z�O���˂̉Ɛb��R���Y���q���Z���A���{�̋����ĉڈΒn�̊J����u���A�R�z���ɈڏZ���Ęh�̑��̊J���ɂ��������Ƃ������Ƃ́A���Ɂu��R�ҁA��P�́A��S�߁A�㖋�{��������v�̍��ŋL���Ă���̂ŁA�����ōČf���邱�Ƃ͏ȗ����邪�A���_���J��̑��n�Ƃ��ċM�d�Ȏ���ł���B

�l��˂̊J��

�@�����R�N�i�P�W�V�O�j�@�P���ɎR�z�S�͕����Ȃ̊NJ��ɂȂ��ēl��˂̎x�z����Ƃ���ƂȂ�A�P�Q���ɔˎm������l�Y�͎R�z�S�̊J���W�𖽂����A�P�O�]�ˁA�R�O�]�l���������ē��A�����B���̂����R�z���i�����Ó������A�l���j�ɂ͂V�ˁA�P�W�l������A�c��͒��������ɓ��A���ĊJ���ɒ��肵���B���ꂪ���_�n���ɂ�����W�c���A�̏��߂ł���B�@���������S�N�W���ɔp�˒u�����s���A�����W���I�Ȍ��͐����̐������v���s���A�l��˂͓l�쌧�ƂȂ�A���̎x�z��Ƃ����ĎR�z���͊J��g�̒����n�ƂȂ����B���A�҂͂��̂܂܂��̒n�Ɏc�������̂́A������͊J��g�̕ی�ɊÂēk�H����ɂƂǂ܂�A�����P�T�N�i�P�W�W�Q�j�O��ɂ͂ǂ��ւƂ��Ȃ����U���Ă��܂����Ƃ����B����������l�Y�͓l��A�炸�A����Ɉڂ��Ĕ_�Ƃ��c���A�����W�N�_�Г��ɁA�P�R�N�ɂ͊���Ɉڂ苳���ƂȂ����B

�@�����������Ƃ��琄�@����ƁA�l��˂Ƃ��Ď��ۂɊJ���ɏ]�������̂͂W�������x�Ǝv����B

�@��Q�߁@����Ƃ̊J��

�J��K�n�̒���

�@�����V���{���a�����A�����Q�N�i�P�W�U�X�j�U���ɂ͔ːЕ�҂��s���ĉƘ\�i�낭�j���팸���ꂽ�m���́A�����ɑ傫�ȑŌ������̂ł������B�����łS�N�V���A�p�˒u���ƂƂ��Ɏm���̉Ƙ\�͐��{�Ɉ����p���ꂽ���A���ɂ̕��S�����������債�����߁A�U�N�ɐ��{�͉Ƙ\��ҋK�����߂ĕ��S�̊ɘa��}�����B����ɁA�W�N�V���ɂ͍�����̗��R�ɂ���āA���̉Ƙ\��ҋK�����ꎞ�����~�߂��A�����ė����N�W���ɂ́A�Ƙ\�E���T�\���S�p�����Ɏ����āA���悢��m���ւ̎��Y���Љ�I�ȑ���Ƃ��Ď��グ����悤�ɂȂ����B

�@���������Љ�w�i�̂��ƂŁA�����É��ˁi�����j�ˎ哿��c���́A�@�u��S���\�N���̔ˎm�f���c���̓��ɑa���A�����b�h�����̑�����h���ɑ��炴��v

���Ƃ�J���A�����P�O�N�i�P�W�V�V�j�T���~���P�P������s�ɗa�����āA���̗��q�����Ɛb�̎��Y�ɏ[�Ă邱�ƂƂ����B�����Ė��É��ɗ{�\�H��������ƂƂ��ɁA���Ɛb�̏A�Y�̓����J�����ߖk�C���̊J����u���A���N�V���ƐE�g�c�m�s�̂ق��p�c�O�ƁE�Ћˏ�����h�����ĊJ��K�n�̒����𖽂����B

�@��s�͂��悻�R�����ɂ킽���āA���g�ʼn^����̂��܂肩����Ȃ��y�n��I�肷����j�œ���e�n���������ʁA���[���b�v��̗���ɓK�n��I��̂����A�P�O�����{�Ћˈ�l�قɎc���ċA�����A�u�J��g�Ǔ��_�U���R�z�������V�y�������T���v�Ƃ��������o�����B

�@����ɂ���āA���悢�擖�n�ւ̈ڏZ�J��̋c����������Ɏ������B

�ڏZ�l�n�q�� �i�ʐ^�P�j

�ڏZ�l�n�q�� �i�ʐ^�Q�j

�������ˎm�̓��A

�@�����P�P�N�T���V�y�����L����P�T�O���i�P�͖�R�E�R�������[�g���j�̖������t���o��A���N�U���P�R���������̂Œ����ɏ����Ɏ��|����A�g�c�m�s��X����I��ŖړI�n�ł���V�y������ɐ攭�������B

�@�攭����s�͓����i�삩��D�Ŕ��قɓ����A�������𐮂����̂����H���[���b�v�Ɏ���A��������������⑪�ʂ��s���Ȃ���n�Ƃ̂��������s���ƂƂ��ɁA���H�̊J��A�Z���������Ă�ȂǁA�ڏZ�l����̂��߂̏�����i�߂��B

�@�������Ă��̔N�P�O���ƂP�P���A�J��g�D�D�P�v�����ۂȂǂłP�T�˂V�Q�l�ƒP�g�҂P�O�l���v�W�Q�l�i���N�����S�P�l�A�o���T�l�j�̑�P���ڏZ�҂��}���A�����ɔ��_���n��Ƃ��ċL�O���ׂ��A�g�D�I�A�{�i�I�J��̋Ƃ�����������ƊJ��������̒a�����݂��̂ł���B

�@�Ȃ��A�����������P�Q�N�ɑ�Q���ڏZ�҉Ƒ������̎҂P�S�˂ƒP�g�҂S�l���}���A����ɂP�S�N�ɂ͑�R���ڏZ�҉Ƒ������̎҂P�S�˂ƒP�g�҂V�l���ڏZ������ȂǁA����Ɍˌ��������A�J��̎��Ƃ����X�Ɛ��ʂ��グ�Ă������B�����ڏZ�҂̉Ƒ������́A���قőD����芷���A�ĂёD�Ń��[���b�v�l�̉��܂ŗ��Ă͂����ŏ㗤���A��������Ă������ꂼ��̉ƂɌ��������Ƃ����B

�@�����P�P�N����Q�T�N�܂ł̔N���ʈڏZ�҂͎��̂Ƃ���ł���B

�@�����P�P�N��P���ڏZ�ҁi�P�T�ˁE�P�g�҂P�O���j�Z�����ɈڏZ�i���Ə̂��j

| �Ƒ��ږ� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�l |

| �g�@�c�@�@�m�@�s | ���j�m�� |

| �p�@�c�@�@�O�@�� | ��F�̌Z |

| �p�@�c�@�@��@�F | �@ |

| ���@���@�@�ׁ@�� | �@ |

| �i�@�c�@�@�@�@�� | �@ |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| ���@�c�@�@���V�� | �@ |

| �Ɂ@���@�@�M�@�� | �@ |

| �g�@�c�@�@���@�Y | �@ |

| �y�@��@�@��@�� | �@ |

| ��@�@�@�d�@�M | �@ |

| �u�@���@�@�v�O�Y | �@ |

| �R�@�c�@�@�M�@�� | �����P�V�N�ޏ� |

| ���@�@�@�C�@�M | �����P�T�N�ޏ� |

| ���@��@�@���@�� | �@�@�V |

| �P�g�� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@��@�@���@�� | �����P�Q�N��ƈڏZ �����P�U�E�S���̍ێ��S |

| ���@��@�@�c�ߏ� | �@ |

| ���@��@�@�E�@�L | �ʏ̓�O�Y�Ə̂� |

| ��@��@�@���@�� | ���������s�ɉ���� |

| �ԁ@���@�@���@�q | �@ |

| �V�@��@�@�F�O�Y | �@ |

| ���@��@�@�P��Y | �@ |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| ���@���@�@������ | �@ |

| �A�@���@�@��@�� | ���Ə̂� �����P�S�E�U�E�Q�ޏ� |

�@�����P�Q�N��Q���ڏZ�ҁi�P�S�ˁE�P�g�҂S���j�o�_���ɈڏZ�i���Ə̂��j

| �Ƒ��ږ� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�l |

| ���@�c�@�@�i�@�j | �����P�W�N�ޏ� |

| �g����@�@���@�Y | �@�@�V |

| ���@���@�@���@�� | �@�@�V |

| ���@�@�@�@���@�Y | �����P�T�N�ޏ� |

| �g�@�c�@�@���@�� | �@ |

| �s�@�z�@�@��@�� | �@ |

| ���@��@�@���@�� | �����Q�P�N�ޏ� |

| ���@��@�@�K�@�N | �@ |

| �X�@�@�@�@�x�@�� | �@ |

| ���@���@�@���@�� | �ʏ̏����Y �����P�T�N�ޏ� |

| ���@��@�@�@�@�� | �@ |

| �g�@�c�@�@���@�� | �ʏ̐��� �����P�U�N�ޏ� |

| ���@���@�@�v�@�� | �����P�W�N�ޏ� |

| ���@�V�@�@���@�� | �@�@�V |

| �P�g�� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@���@�@�~�@�Z | �@ |

| �с@���@�@��@�F | �ʏ̊��\�Y |

| ��@��@�@�O�@�� | �����A�蓌���ŕٌ�m �E�Ɨ߂������Ɖ]�� |

| ��@���@�@�ǁ@�� | �_�� |

�@�����P�S�N��R���ڏZ�ҁi�P�S�ˁE�P�g�҂V���j�O��������s��ɈڏZ�i�V�Ə̂��j

| �Ƒ��ږ� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�l |

| ���@�x�@�@���@�� | �����P�V�N�ޏ� |

| �߁@���@�@�`���Y | �����P�W�N�ޏ� |

| ���@�R�@�@�T�@�� | �@ |

| �ҁ@���@�@���@�� | �@ |

| ��@���@�@�@�e | �ΐe�����P�U�N���S �⑰�����P�V�N�ޏ� |

| ��@���@�@�ǁ@�� | �@ |

| ��@�F�@�@�@�@�� | �����P�W�N�ޏ� |

| �R�@���@�@���@�g | �@�@�V |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| �C�@���@�@�V�@�� | �@ |

| ���v�ԁ@�@���@�M | �@ |

| �с@���@�@��@�R | �@ |

| �с@�@�@�@�F�@�� | �@ |

| ���@���@�@�@�@? | �@ |

| �P�g�� | |

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@���@�@�����Y | �����������P�Q�N�ڏZ |

| �@��@�@�L�@�g | �@ |

| �с@�@�@�@�g�@�� | �@ |

| ��@���@�@�@�@�L | �@ |

| ��@�c�@�@�T�@�g | �@ |

| �Ё@�ˁ@�@�[�@�� | �@ |

| ���@��@�@���@�� | ���� |

�����P�T�N�ڏZ�ҁi��ˁE�P�g�҂U���j

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| �s�@���@�@���O�Y | �{�\�w���҂Ƃ��ĉƑ��ږ� |

| �@���@�@�ՎO�Y | �P�g�� |

| �ց@�@�@�@��V�� | �@�V |

| �c�@���@�@��@�g | �@�V |

| ���@���@�@���O�Y | �@�V |

| ���@��@�@���@�� | �@�V |

| �V�@��@�@�쎟�Y | �@�V |

�����P�V�N�ڏZ�ҁi��ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| �Ё@�ˁ@�@���@�� | ����Ɖƕ}�S���A�ψ��Ƃ��ĈڏZ�N��Q�O�O |

| ���@�@�@���@�s | �~�A���͔|���t�Ƃ��ĈڏZ |

�����P�W�N�ڏZ�ҁi��ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@�o�@�@�����q | �ޏ�ҕ⌇�Ƃ��ĈڏZ |

| �{�@���@�@��@�� | �@�V |

�����P�X�N�ڏZ�ҁi�V�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�l |

| �n�@��@�@��@�w | �ޏ�ҕ⌇�Ƃ��ĈڏZ |

| �_�@�ˁ@�@�F�@�g | �@�V |

| �с@�@�@�@���@�Y | �@�V |

| ���@�c�@�@�Ǒ��Y | �@�V |

| �с@�@�@�@���\�� | �@�V |

| ���@���@�@���@�� | �@�V |

| �ā@�c�@�@��@�g | �@�V |

�����Q�P�N��l���ڏZ�ҁi�P�S�ˁj����s��t�߁i��V�Ə̂��j

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�l |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| �с@�@�@�@���@�g | �@ |

| �́@���@�@�⎟�Y | �@ |

| ���@��@�@��@�� | �@ |

| ���@�c�@�@�`�@�� | �@ |

| �F�@�V�@�@���@�� | �����Q�Q�N�ޏ� |

| ���@�c�@�@���@�Z | �@ |

| ���@�c�@�@���@�� | �@ |

| �ׁ@��@�@���\�Y | �@ |

| ���@���@�@�v�O�Y | �@ |

| �v�ۓc�@�@���O�Y | �@ |

| ���@��@�@�x�O�Y | �@ |

| �^�@��@�@���@�G | �@ |

| �|�@���@�@�`�@�� | �@ |

���N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�T�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�l |

| �K�@���@�@���l�Y | �@ |

| �K�@���@�@�Ɂ@�d | �@ |

| ���J��@�@�F���Y | �@ |

| ���@��@�@�v���Y | �@ |

| ���@���@�@�r�@�� | �@ |

�����Q�R�N�ڏZ�ҁi�T�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@��@�@�����Y | ���_����x�z�l�Ƃ��� |

| ��@�c�@�@�y�@�� | �h�̑��֓��A |

| ��@���@�@�v�@�� | �@�@�V |

| ��@�c�@�@�쎟�Y | �@ |

| ��@���@�@���@�� | ��c���ֈڏZ |

���N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�T�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@�]�@�@���@�� | �@ |

| �Ɂ@���@�@�F���q | �@ |

| ��@�@�@�d�@�� | �@ |

| ���c�@�펟���q�� | �@ |

| ���@���@���E�q�� | �@ |

�����Q�S�N��c���n�擿��_�ꏬ��Ƃ��ĈڏZ�ҁi�V�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| ���@���@�@���@�� | �@ |

| ��@���@�@���@�\ | �@ |

| ���J��ɍ��E�q�� | �@ |

| ���@�Y�@�@�ׁ@�� | �@ |

| ���X�@���E�G�� | �@ |

| ���J������E�G�� | �@ |

�����Q�T�N�⌇�ڏZ�ҁi�R�ˁj

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| �́@���@�@�y���Y | �@ |

| �k�@��@�L���q�� | �@ |

| �~�@���@�@���@�� | �@ |

�����Q�T�N�ڏZ��

| ���@�@�@�@�@�@�� | ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

| ���@���@�@�L�@�� | ��c���̓���_��p�x���Ƃ��ĈڏZ |

�א��_�@�̋z��

�@�����P�P�N�V���攭���Ƃ��ē��n�����l�X�́A��P�����A�҂̎��ꏀ����i�߂��̂ł��������A���Ƃ�肩���͔_�ƂɊւ��Ēm�����o�����Ȃ��S���̑f�l�ł���A�J��g�̏��シ��m���_�@�i�א��_�@�j�ɂ��āA���ꂩ������Ă������Ƃ������̂ł������B�����P�P�N�Q���J��g�́u���m�_��ݗ^�K���v��݂��A�\�ܒ����ȏ�J�����s���҂ɂ́A���Ɖۗ�������ь��p���k��h�����Ē�����������ĊJ�����������邱�ƂƂ��Ă����B

���[�N�g�p�̍k���@(�ʐ^�Q)

���A�����g�p���ꂽ�v���E�@(�ʐ^�R)

�����������Ƃ���X���J��֔��َx���Z�p����[���Y�ق��R�������S���������A��A�\���L�v���I�i�����j�Ȃǂ̐��m�_��������ĊJ���̎w���ɗ��ꂵ�A�����܂��R���R�O�O�O�قǂ��r�N�������ĈڏZ�҂̎�������������B

�@����������B�̈З͂�������ꂽ�g�c�m�s�́A�������̓������l���A�k���T���w���̕X���v�炢�ɂ��ĊJ��ւɏo�肵���B����ɁA���N�P�P���ɂ͈ڏZ�l�̒�����Ɛg�̎҂S���i����E�L�E���엊���E�s�z�c�ߏ��E��㕶���j�����d���Ǝ�����֔_�ƌ��p���k�Ƃ��Ĕh�����A���n�̎�舵���A���m�_��̎g�p�A�n��̐���Ȃǂɂ��Ď��K������ȂǁA�_�@�̌����ɓw�߂��̂ł���B����ɁA���P�Q�N�Z����܂��āA���k��l�ƍk�n�S���������A��ė������d���Ǝ����ꊩ�Ɖۈ��O�c�ȑ�����A�n���m�_�@��̎�舵�����͂��ߎ�q�̍w���A�k��Ȃǂ̎w�������ق��A�O�N���ꂵ����[����A�w�����o�肵�Ă����k���R���������ė��āA�Ăэr�N�����̉��������Ă����Ƃ����ł������B

�@�J��������ł́A���������J��ւ̉����ɑ������Ď{�݂̏[���ɐϋɓI�Ɏ��g�݁A�k���E�k�n���͂��߁A�e��v���E�⏊�v�̔_�@��̐����ɓw�߁A�_���U���̊�b���ł߂Ă������B

�ƒ{�̓���

�@�א��_�@��i�߂邤���Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ����n�̎���ɐB���ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B�Ȃ��ł������P�S�N�i�P�W�W�P�j�R���ɂ́A�J���n�ɐڑ����Ă���V�y���̒n�P�P������Ċ������L�q���݂��A�܂��A���ْn�������Y�n�R�����w�������ق��A�J��g���d���Ǝ����ꂩ����y���V��������Y�n�P���̑ݗ^���ēy�Y�n�̉��ǂ�}�����B����ɁA�암�n�����玓���P�O�����w�����A���d�����ꂩ���Y���P���̑ݗ^����ȂǁA�ƒ{�̑��B���J���ƕ��s���Đi�߂���悤�z�����ꂽ�B

�@���̔N�W���ɊJ��g�������c���������@���A�J�Ƃ̏���̂��ߗm��Y���P�����������ꂽ���Ƃɂ���i�Ƌ��̎��{�@�^���������ꂽ�B

�@���̂ق��A���N�����ɂ���K�͂Ȗq����Ђ̐ݗ����i�߂��A�g�c�m�s���В��Ƃ����c���q����Ђ�n�݂��A���N��������c�ǂɎ{�݂�݂��ċ��̎��玖�Ƃ��n�߁A�������Ƃ��g�����������B�������A�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�̑�~��Ǝ����s���Ŏ��S���鋍�������o�����ߎ��Ƃ͕�����A���Q�X�N�q����Ђ͉��U���邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A����ƊJ���n�ł͂R�O�N�ɂ��ׂĂ������p���A�����̈ꕔ�𖼌É��Ɉڂ��A���̑�����O�q��Ɉڂ����B

�@�Ȃ��A�����肳���J�i�ނɂ�Ēn�͂�����ɏ��Ղ��Ă����̂ŁA�����P�W�N�i�P�W�W�T�j���߂ăN���o�[�A�`���V�[�Ȃǂ̍�t�����s���A���̌�N�X���ʂ����Ď����̐��Y�𑝂₵�A�Q�O�N�ɂ͐V���䗿�q�ꂩ�玓�n�P�T���A�Y�n�P���A���Q�P�N���������n�R�T���̕����������ĈڏZ�l�ɔz�z���炳���A�Q�������_�Ƃւ̈ڍs����āA�͔�̑��Y�ɂ���Ēn�͂̈ێ�����ɓw�߂�悤�ɂȂ����B

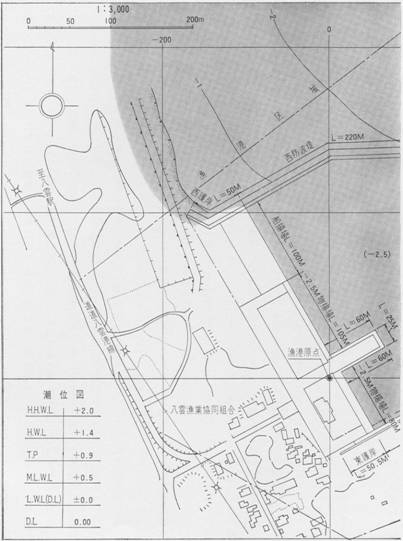

��n�����n �i�ʐ^�P�j

�J�n���̌o�c

�@�攭���n�����l�X���A�F���i���܂����j�����蕥���A��ؗނ��O�����i�ꔽ���͖�P�O�A�[���j����t���������\���Ȑ��ʂ�����ꂸ�A�H�܂��앨�Ƃ��ď����E����ǂ��E���瓤�E�؎�Ȃǂ��܂������S�ł̏ł������Ƃ����B�������A���̋ꂢ�o�������Ĕ_�ƋZ�p�̏K���ɓw�߂����ʁA���E�召���E����E���сE�Ƃ����낱���E���E��Ȃǂɂ킽���č�ځA��t���ʂ�Q�����₵�Ă������B

�@�����̋L�^�����t���ʂ��݂�ƁA�����Q�O�N�̓�O���㔽�Z���A�P�R�N�̋㔪���O���ܐ��A�P�S�N�̘Z�����Z���A�P�T�N�̔��Z���㔽�ܐ��A�P�U�N�̈��Z���ܔ��ꐤ�A�P�V�N�̈�l�꒬���������Ƃ���A���N�ڏZ�҂̑����ƍ�t���ʂ̑����ɂ�Ď��n�����㏸���Ă������B

�@�����P�T�N�����A�J��ڏZ�҂̔_�ƌo�ς̊T�����u�k�C���_�Ɣ��B�j�v�ɂ���Ă݂�ƕʕ\�̂Ƃ���ŁA�o�c���x�͂Ƃ��Ȃ킸�A�ڏZ�l�e�˂��_�ƂƂ��Ď����o�c���m�����邱�Ƃ�����A���̂��߁A����Ƃł͊J����߂̋K��₻�̘g�������ʂ̑ݗ^�ȂǁA������ی��^���Ă����B�������A���A�҂̈ꕔ�ɂ͎m�C�̑ޔp���݂���ł������B

��O�q��i�ʐ^�P�j

�@�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�R������ƊJ��������ł́A���A�ȗ��V�N���o�߂������тɏƂ炵�ď����x�̉��v���s���A��������ɈڏZ�l�Ɉ˗��S���N��������悤�Ȓ��ڕی�̐��x��p�~���A��˓�������̖ʐς�����n���ēƗ����c�̐��_�𑣂����j���Ƃ�ƂƂ��ɁA�Ɨ��̌����݂̂Ȃ��҂ɂ́A�����ė�����x�����Ă܂ł����_��F�߂�Ƃ����[�u���Ƃ����B�����ē���ƊJ����������u����ƊJ���n�v�Ɖ��̂����B����ɂ���āA���̔N���˂̑ޏ�A���҂��o�����Ƃ����B

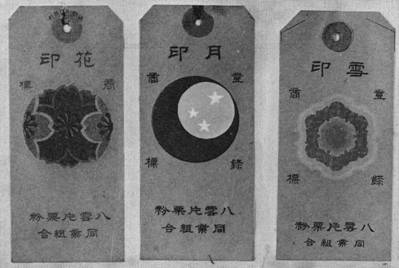

�����J��҂̔_�ƌo�ϊT���@�i�k�C���_�Ɣ��B�j�h�@���P�T�C�P�W�W�Q�j

| �@�@�@���@�� ���@�� |

�u���v�O�Y | �g�c�@���Y | �R�c�@�M�� | �ɓ��@�M�� | �g�c�@�m�� | �����@�ב� | �����@���� | |

| �� �t �� �� | �� | �@�@�@�� �S�D�O�R |

�@�@�@�Q�D�P�O | �@�@�@�O�D�W�R | �@�@�@�P�D�O�R | �@�@�@�Q�D�U�W | �@�@�@�P�D�X�T | �@�@�@�P�D�S�O |

| �c | �@�@�@�O�D�R�O | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�@ �\ | �@�@�@�@ �\ | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�O�D�Q�O | �@�@�@�@�\ | |

| �e�@�@���@�@�� | �@�~ �R�O�Q�D�S�O |

�@�P�W�Q�D�V�T | �@�@�T�R�D�R�S�T | �@�@�V�S�D�P�O | �@�P�V�V�D�P�W | �@�P�Q�R�D�T�V�T | �@�@�T�R�D�T�O | |

| �o�@�@�� | �с@�@�ā@�@�� | �@�@�~ �X�V�D�T�O |

�@�@�V�W�D�O�O | �@�@�V�W�D�O�O | �@�@�V�S�D�V�T | �@�@�X�V�D�W�O | �@�@�X�V�D�W�O | �@�@�T�O�D�O�O |

| �ݖ��E���E�Ζ� | �@�@�@�V�D�R�Q | �@�@�P�W�D�U�S | �@�@�Q�O�D�X�Q�T | �@�@�P�X�D�V�S | �@ | �@�@�P�X�D�T�W�S | �@ | |

| �߁@�@���@�@�� | �@�@�R�T�D�O�O | �@�@�Q�T�D�O�O | �@�@�Q�O�D�O�O | �@�@�R�O�D�O�O | �@ | �@�@�T�O�D�O�O | �@ | |

| ���@�@�o�@�@�� | �@�@�R�U�D�O�O | �@�@�T�O�D�O�O | �@�@�Q�P�D�O�O | �@�@�@�U�D�W�S | �@�P�Q�O�D�O�O | �@�@�R�U�D�O�O | �@�@�S�R�D�O�O | |

| �_�@�@�@�@�@�v | �@�@�S�O�D�O�O | �@�@ | �@�@�P�T�D�O�O | �@�@�R�S�D�W�O | �@�@�S�R�D�U�O | �@�@�P�X�D�T�O | �@�@�P�Q�D�O�O | |

| �v | �@�Q�P�T�D�W�Q | �@�P�V�P�D�U�S | �@�P�T�T�D�S�Q�T | �@�P�T�U�D�P�R | �@�Q�U�P�D�S�O | �@�Q�Q�Q�D�W�W�S | �@�P�O�S�D�O�O | |

| ���@���@���@�� | �@�@�W�V�D�Q�W | �@�@�P�P�D�P�P | �@���P�O�Q�D�O�W | �@���@�W�O�D�P�R | �@���@�W�S�D�R�O | �@���@�X�X�D�R�O�X | �@���@�T�O�D�O�T | |

�J��n�i�ʐ^�Q�j

�@�������A���̐��x�̎��{�ɂƂ��Ȃ��Ĕ_�ƌo�c�����肳����{�݂ɂ��ẮA�t�ɐϋɓI�ȕ��Ƃ�ꂽ�B���Ȃ킿�A�������Ђ̐ݗ��i���A�{���X�Ǖt�߁j�A���r���~���x�̎��{�A�֍�E�q�{�̏���Ȃǂ���Ȃ��̂ŁA���ɗ֍�⏕�K����݂��āA�唞�E�哤�E����Ȃǂ̗֍�����サ�A�n�͂̈ێ����i�A���D�_�Ƃ̖h�~�ɓw�߂��̂ł���B���̂悤�ɁA���ړI�ȉ����̔p�~�ɂ�����炸�A���̒n�Ɏc�����ڏZ�҂����́A�����o�c�̈ӗ~������ɂȂ�A����Ȍ�A��t���ʂ���ю��n���͔���I�ɑ������A��ɎY�n�̐U���ɂ���Ėq���E���Ȃǂ̎����앨�͋}���ɑ����A�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�ɂ͑���t�ʐς̂S�������߂�Ɏ������B

���Ƃ̏���

�@�_�Պ��̕��ƂƂ��ĘV�c�w���q�ɂ�鐻�ԁE�����Ȃǂ����コ�ꂽ�B���Ԃ͖����P�P�N���A���X�̂P�P���A���َx�����狳�t�P���������A�����ԏ���݂��ĈڏZ�l�ɑ��Ă��̕��@���C�������A������p�����čs�킹���̂ŁA�P�T�N�ɂ͓�Z�ܘZ�ԁi��Ԃ͖�P�E�W���[�g���j������Ɏ��������A����_�Ƃ��ĈȌ�}���Ɍ������A�P�W�N�ɂ͑S���s���Ȃ��Ȃ����B

�@�����������P�Q�N�ɋ��t�������Đ������@���K���A�P�T�N�ɂ͎O�O��сi��т͂R�E�V�T�L���O�����j�̐��Y���グ�����̂́A����܂��}���ɐ������A���ԂƓ��l�A�P�W�N�Ȍ�͔p�Ƃ���Ă��܂����B

�@�܂��A���A�n�т͎R�K�ɂ��b�܂�Ă����̂ŁA�{�\����������A�����P�Q�N�ɂ͎펆�Q�����̑|�����s��ꂽ���A�o�����Ȃ��������߂킸����Δ��l�㏡�i��͖�O�E�P�W�������[�g���j�̎������ɂ����Ȃ������B���̌�K�c��A���t���A���̐����ƂƂ��Ɏ����ʂ��Q���������A�P�V�N�ɂ͎펆�R�����A�����ʎO�ΎO�l�܍��ŁA�傫�Ȕ��W���݂�Ɏ���Ȃ������B

�@���ƂƂ��ĉi���������̂ɗ{�{������B�����̗{�{�͌o�ϓI�Ȗʂ������łȂ��A�ڏZ���̑����������ő����̌o�������蒼���Ɏ��s�ł��鎩�M�������Ă����̂ŁA�N�X�̗��E����{�Ƃ��������Ĕ̔��܂��͎��Ɨp�Ƃ����ƂƂ��ɁA�{�ӂ�̔엿�������コ�ꕁ�y���W�����̂ł���B

�@�Ȃ��A�����P�V�N�Ɉ��m�����n�̐l���؎��s�����t�Ƃ��Đ����̋Ƃ��N�����A�܂��A�����P�T�N�ɂ͒ґ��������ł�Ղ��@�B���w�����Ăꂢ����ł�Ղ�̐����ɒ��肵�����̂́A�����s���ȂǂŒ��~�̂�ނȂ��Ɏ������B�܂��P�V�N�ɂ͓���ƊJ��������ɂ����Ă��p�c�O�Ƃ��S�����āA�ł�Ղ����s�������A�������@���c�t�ł��邤���ɔ̘H�������Ƃ������Ƃ������āA�����ƂƂ��Ɏ����̈��E���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�h�̑��E��c���k��

�@���d���Ǝ�����Ŕ_�ƋZ�p���C�����ċA�����Ɛg�N�𒆐S�Ƃ��āA�ڏZ�l�̎q���P�g�̈ڏZ�҂������A�����P�S�N�P�P���J��������̎������ɏ������A���n�̎��{�Ɣ_�@��̊Ǘ��ɓ�����Ɛg�ɂ��g�D���ꂽ�B�����Ɛg�ɂ̐N�́A��^�̐��m�_�@��������Ċe�ڏZ�_�Ƃ̉����ɕ������Ƃ���Ȏd���ŁA�u��B���v�Ə̂����B��������ɂ�������Ȃ������́A���P�T�N�R�����悻�P�O���ŗ���ɋ����o�c�_���n�݂��A�u�h�̑��k�Ɂv�Ɩ��t�����B

�@�����́A���m�_�@����g�p���A�ŐV�̒m�����X���ĊJ���ɒ��肵�A�܂��A�k�n��k���̖q���݂���ȂǁA�悭�������B�������A�P�X�N�i�P�W�W�U�j�P���k�ɂ͉Ђ��N�����A�X���V�~�V���i�E���@�j���̑���Ȕ_�@���S�Ă��Ă��܂��Ƃ����Ж�Ɍ�����ꂽ�����A�n�͂̌��ނȂǂ��������̂ŁA���̋����o�c�����Ɍ�������A�Q�O�N�H�������čk�ɂ����U�A�������Čl�o�c�Ƃ����B

�@�܂��A�����P�U�N�J�i�Ђ���������c�ǒn�т̊J���ɂ��h�̑��k�ɂɌ��킢�A���P�V�N�ڏZ�l�̎q���S�A�T�����c�����Ė�c���k�ɂ�g�D�������A����͑O�҂̂悤�Ȋ������݂�ꂸ�A�Ԃ��Ȃ����U�����B

�h�̑��k�Ɂi�ʐ^�P�j

�c�N�ɁE�N��

�@�����P�W�N�R���A����ƊJ��������ł͏����x�̉��v���s���A�Ɨ����c�̐��_�𑣂��ƂƂ��ɁA�u����ƊJ���n�v�Ɖ��߂����Ƃ͊��ɏq�ׂ����A�����������v�Ɠ����Ɉψ��Ћˏ���́A����̔_�Ƃ̒S����Ƃ��ėc�N�҂����߂邱�Ƃ��l���A�m���̎q��Ő����N�P�Q����P�U�̎҂��W���A���e���痣���ĈڏZ�����邱�ƂƂ��A���P�X�N����R���N�ɂQ�S����c�N�ɂɎ��e�����B�����̂����A�܂��w�Z����̏I����Ă��Ȃ��҂͊w�Z�ɒʂ킹�A�]�ɂɔ_�Ƃ̎�`���ɍs�������莖�����̋��n�����炳���A�܂��A�w�Z����̏I����Ă���҂͖�c���q���ɂ�k�ɂ֔h�������肵���B�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�ɂ͐N�ɂƉ��̂��Ęh�̑��ֈړ]���A�S������̏I�����܂��ĊJ���ɐ�O�������Ƃ����B����ɁA���̒����珫���̎w���҂�{�����邽�߁A�J���n�̔�p����w����o���ĎD�y�_�w�Z�_�|�`�K�ȁi��̖k�C����w�j�֗V�w�������B�܂��A���̐N�������Q�O�ɂȂ����Ƃ��ɏ\�����i�꒬�͖�P�w�N�^�[���j���̓y�n��^���A�h�̑��Ŏ����o�c�������肵���̂ŁA�̂��ɔ��_�̒����I�Ȗ������ʂ������l���𑽂��y�o�����B���������̔��ʁA�J��ɑς����˂Ē��r�ŒE�����A�A������҂����������Ƃ����B

�@���Ȃ݂ɂ��̗c�N�ɂ���o�Ċ����l�X�ɁA����_�꒷�̑哇�b�A�����̓��c���O�Y�A�����̏��쉳���A�{�{�Ƃ̔����g�V���A�哇�f���A�o�^�[���̔����ҍ匴���Ȃǂ��������B

�@�����P�X�N����Q�P�N�܂ł̗c�N�ɐ��͎��\�̂Ƃ���ł���B

�c�N�ɐ��i�����Q�R�N�N�ɂƉ��́j

| �����P�X�N | �X�� | �����Q�O�N | �W�� | �����Q�P�N | �V�� | |||

| �� ���@ �@�@�b | �� | �� | �ԁ@�с@ �ܘY�g | �� | ���@��@ �� �� | �� | �� | |

| �� ���@ �g�V�� | �� | �� | ���@�@ �� �s | �� | ��@���@ �f�@�� | �� | �� | |

| �t �@�@ �h�@�g | �@ | �@ | �`�@�@�@ ���V�� | �� | �ԁ@�с@ ���@�� | �� | �@ | |

| ���@�_�@ �v�@�l | �� | �@ | ��@��@ �Y�o�g | �� | �@ | ���@��@ ��@�g | �@ | �@ |

| �|�@�z�@ �x�@�� | �@ | �@ | ��@�ԁ@ ��@�g | �� | �� | ��@���@ ���@�� | �� | �� |

| ���@�@ ���O�Y | �� | �� | �l�@���@ �ǁ@�� | �� | �@ | ��@���@ ���@�L | �� | �� |

| �A�@���@ �~ �Y | �@ | �@ | �X�@��@ �ҁ@�` | �� | �@ | �ׁ@��@ ���@�� | �@ | �@ |

| ���@��@ �����Y | �� | �@ | ���@���@ �Y�@�� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |

| �X�@�{�@ �鎟�Y | �� | �@ | ��Ɏɐ��ɂȂ����l ���@�c�@ ���O�Y |

�@ | �� | ��Ɏɐ��ɂȂ����l �� �ˁ@ �����q�� |

�� | �@ |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ��Ɏɐ��ɂȂ����l �[�@��@ ���@�� |

�� | �@ |

���@ ����@�吳�P�P�N�܂ł����l

�@�@�@����@�����Q�R�N�h�̑��ֈړ]�A�N�ɂƉ��̂܂ł����l

�@�@�@����@�r���ޏꂵ���l

�����n��ւ̓��A

�@�����P�X�N�i�P�W�W�U�j�U���t�ߑ�\�Z���Ō��z���ꂽ�u�k�C���y�n�����K���v�ɂ��A����`��͗�������c�ǂ���ё�̏�ɁA�Q�O�N�P�O���q��R�U���X�U�T�T���̑݉����������A���̂�����c�ǒn��ւQ�T�N�T���Ɏ��̂Q�S�˂�����Ƃ��ē��A�������B

�@�T��@�h�O�Y�@�с@���O�Y�@���J��@�ыg�@����@�P�O�Y�@�͌��@�F��@�X�{�@���l�Y�@���J��@�ċg�@�J���@�~���Y�@�����@�~���Y�@���J��@�����Y�@�͍��@�`�O�Y�@�~���@�e���Y�@�����@�㎟�Y�@���Y�@�]���@���Y�@�����Y�@���Y�@���E�G��@���Y�@�����@���Y�@�����@�i��@���l�Y�@�i��@�����q�@��c�@�����@��c�@�Ջg�@���J��@�o���@���Y�@�r���q

�@�����̓��A�҂́A�n�q��E�����|�������^����A���n�܂ł̐H�Ƃ�_�@��E��q�݂̑��t�����Ȃ��ꂽ�B

�@�܂��A�V�y���ɓ��A�����s�����O�Y�͗{�\���D�݁A��c�ǂ̑ޏ�҂̕⌇�Ƃ��ē��ʈڏZ���A�X�т̒��ɋ����\���Ď\�����������̂�A���D���܂Ő������B��Ɏ��͂ɂ͂R�O�˂قǂ����A���A���̕t�߂�_��̒��̖�c�ǔ_�ꒆ�A�����s���i�s�����~�j�ƌĂ��悤�ɂȂ�A��N���̕������g�s���h�Ə̂����悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@����Ƃ͕ʂɗ����n��ɂ��Q�T�N���玩��ږ��Ƃ��Ĉ��m��������A���A����E�l���E���ÁE��m��Ȃǂ̊J���ɏ]�������B�����u�L���O�N�v�Ə̂��A�R�N�Ԃ͎ؒn�����Ə�����A���̌�̏��엿�͔�������Q�T�K���炢�ł������B

�@�������ė����n��ɂ�����_�Ƃ��A�ڏZ�҂̊J���ɂ��Q���{�i�����A�Q�W�N�i�P�W�X�W�j�ɂ͔��n�L�Ŕ��꒬���A���ňꔪ�Z�����A����T�T�O�l�A����U�O�l�ƂȂ����B

�@���a�Q�N�i�P�X�Q�V�j�X���ɂ́A�䗿�n���O�Z�Z����������_�n�݂ƂȂ�A�S�N��c���̏���Îs���畨�Вn������̔_�n�����ĂQ�P�˂̎���_���ł����B���̂Ƃ���l�ɑ���ݕt���́A�ō��Q�R�P�U�~�A�Œ�S�O�O�~�ł������B

�@�X�N�X���ɓ���_��̏���n���������A��c�ǁi�s���n��j�Q�X�ˁA�ʐϓ��O���ꔽ�ꐤ��\���A���ϔ����R�R�~�Q�T�K�A���v�V���R�X�Q�P�~�U�O�K�A������n��U�ˁA�l�꒬���A���ϔ����P�V�~�A���v�U�W�O�O�~�ł������B

����_��̕�

�@�����P�P�N�V������ƊJ��������̑n�݈ȗ��A�W�N�ڂ��}�����P�W�N�Q���A�悤�₭�J��̐��ʂ��グ����Ƃ͂����A���̂قƂ�ǂ�����Ƃ̎�����ی�ɂ��h�����Čo�c���ێ�����ɂ������A���̂܂ܕ��u����Ƃ��́A�o�ϓI���W�͂��납�A�_�ƂƂ��Ď���Ɨ��̂ł���ł͂Ȃ������B���̂��߁A����܂ł̏����x�̉��v��f�s���A���̖��̂��u����ƊJ���n�v�Ɖ��߁A�P�W�N�x����������Ē��ڂ̕ی��^���Ȃ����j���Ƃ邱�ƂƂ����̂ł���B

�@���Ȃ킿�A�P�W�N�x�Ɍ���l���ݗ^�ĂƂ���E�唞�E�哤�E���̎l��ɂ��ẮA��t���ꔽ���ɂ��P�~����⏕���邱�ƂƂ������A����Ȍ�͈�̒��ڕ⏕��ł���A�Ɨ����c�𑣂����Ƃɂ����̂ł���B�������ĈڏZ�l�̒��ł��̈ӂ�̂��Č��n�ɂƂǂ܂�҂ɂ͐����Ɍ����������Ē�o�����A�O�r�ɐ��Ƃ̌����݂��Ȃ��A������]����҂ɂ͗����ݗ^���邱�ƂƂ����B���̌��ʁA�R���ȍ~�W�˂̑ޏ�A���҂��o�����Ƃ����B�c���҂ɑ��Ă͈꒩�L���ɔ����āA�˂��Ƃɑ唞��U�A�ꂢ�����U�i�ꂢ����ɂ��Ă͈�U�P�T�K�̊����Ō����Ɋ�����j��ςݗ��Ă����邱�Ƃɂ����B

�@����ɁA�����Q�P�N�i�P�W�W�W�j�X���J���n��������p�~���A����ɑウ�āu�J���n��v��u���A��̎����͂��ׂđ���ɈϏ����邱�ƂƂ��āA���̑��ē��R��ڈψ��Ћˏ���ɈϔC�����B���̂����A����܂ł̐A�����x��p�~���A���쐧�x�Ƃ��Ă��̒n���ێ����邽�߈ڏZ����͋��c���d�ˁA����l�̋������邢�͊J���n�̎����@�Ƃ������ׂ��u���_������J���n����v�i�s���ҎQ�Ɓj���߁A�����Q�Q�N�V���P������`��㗝�E�ƗߊC���V���i�Q��ڊJ���n�ψ��j�A���������C��Q��̂��Ƃɔ��_�_�Ђɂ����ċ��z�����s���A���悢�擿��Ƃ̕ی�𗣂�A����l�Ƃ��Ď��厩�c�ɓ����b�����ꂽ�̂ł���B

�@�J����Ɋւ��铿��Ƃ̎x�o�́A�����Q�T�N�i�P�W�X�Q�j����őS����߂邱�ƂɂȂ������A���N���ɂ�����J���n�̈ڏZ�l�ː��U�W�ˁA�l���U�O�Q�l�A��t���ʎl�ܔ������]�ł���A�n�ƈȗ��x�o�����o��̑��z�͂P�U���R�Q�W�W�~�]�ł������Ƃ����B

�@�������ē���ƊJ���n�́A�m���A�Y�̂��߂̌o�c������ꉞ�I�����A��ʏ���҂��W���A�����Ȃ���A�L�����_�����W�ɏd��Ȗ������ʂ��������A�����S�R�N�i�P�X�P�O�j�ɂ͔_����ː��R�P�X�ˁA�P�T�R�P�l�ɒB���A���̐����n�ς͎��ɓ�O���ܒ����]���߂�Ɏ����Ă����B����Ƃł́A���ˎm�炪�悤�₭����_�Ƃ��ēƗ��ł���ɂȂ������Ƃ�F�߁A�ڏZ�l�V�T�˂ɑ����O���㔽�]�i��˓����蕽�ψ���]�j�̕����������n�����߁A�S�T�N�y�n���L���̈ړ]�o�L�����������̂ŁA���悢�掩��_�Ƃ��ēƗ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@����ƊJ���n�͖����S�T�N�R���Ɂu����_��v�Ɖ��̂��A���̑��̏���l�Ƃ̊W��ۂ��o�c�𑱂������A���̔_�n����ɂ���ď��a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�P�O���P�T���ɗR������W�D�͔[�߂�ꂽ���A�n�݈ȗ��V�O�N�ɂ킽�蔪�_���ɂ�����Y�ƁA�����E����e�ʂ̐U���Ɋ�^�������т́A���M���ė]�肠����̂�����B

�@��R�߁@�_�ꋻ������

�@���_�̊J���͋������ˎm�̑g�D�I�W�c�ڏZ�ɂ���đn�n����A�������A��ɒ��j�I�Ȗ������߂Ă����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����A�����A�����̐i�߂�J������ɂ��A���Ó��i���A�l���j�̒|���_��A�R��̐ΐ�_��A�㍻�����i���A�t���j�̗�ؔ_��A����̓���_��A�㔪�_�̑�֔_��ȂǁA�召�������̔_���q�ꂪ�������őn�݂���A�_���Ƃ��Ă̔��_���J������Ă������̂ł���B

�@�����̂����A��Ȃ��̂������Ă݂�Ǝ��̂Ƃ���ł���B

�ΐ�_��

�@�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�������C���S�I�]���̊I�]�j�Y���A�R��n��Ɉ�Z�Z�Z�]�����̕��������ĊJ���ɒ��肵�u�I�]�J���n�v���J�݂������A���R�P�N���m�������S���⑺�̐ΐ�ш�Y�����������āu�ΐ�_��v�Ɖ��߁A����o�c�@�ɂ������p�����B�_��̋K�͂Ƃ��ẮA����O�Z�����A�q���n�O�Z�����A�A���n��Z�����]�A���Z�n��܁Z�����A�R�јZ���㒬���ŁA����l�S�U�˂����ĊJ�����s�����B

�@�o�c�ɂ������Ă͖q�{�v�z�y���āA�����闪�D�I�_�ƌo�c���獇���I�_�ƌo�c�ɓ]�������邱�Ƃɓw�߂��B����ɁA�����R�T�N����ƒ{������}���Ėq������c���A���̔N�A�����J����D�G��Y�n�P���Ǝ펓�n�P�����w�����Ĕn�C�̔ɐB�ɓw�߂����߁A�R�V�N�x�̎�t�Y�n���P�Q���A���Y�X���ɑ��A�S�Q�N�ɂ͎�t���n���U�X���A���Y�U�X���Ƒ������A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�̔_�ꏊ�L�n�͎�Y�n�R���A�����Y�m�펓�n�U���A���B�Y�m�펓�n�X���𐔂���Ɏ������B

�@�܂��A�{���ɂ����Ă������R�X�N�C�M���X����D�ǎ������Q���A�S�S�N�ɂ͓������C�M���X�����Y���P�������ꂼ��A�����Ċ�b���̔ɐB�ɓw�߂��B����ɂ���āA�S�O�N�ɂ͎�t�����P�T���A���Y�P�P���ł������̂ɑ��A�吳�T�N�ɂ͎�t�����R�S���A���Y�R�S���ɒB����ł���A�_��̏��L���Ƃ��Ă��吳�Q�N�̎��_�ŃG�A�[�V���[���Y���W���Ǝ펓���U�O���A���G�펓���P�V���𐔂���Ƃ������W�Ԃ�ł������B

�@�������ėD�Nj��n�̔ɐB�ɓw�߂����ʁA�����R�X�N�̖k�C�����Y���i��A���邢�͂S�R�N�̑�P�ً�O�W�S�{�����i��A���̑����X�̋��i��ɂ����ėD�G�Ȑ��т����߁A���̐��ʂ�������Ȃ����������B

�@����Ɏ��琻�����݂��A�����S�O�N�������O�Γ�l�O���������ăo�^�[�ܓ�܋ҁi��҂͂U�O�O�O�����j�������̂��͂��߁A�N�X���Y��L���đ吳���N�i�P�X�P�Q�j�ɂ͌܌܁Z�Z�҂��A�u����o�^�[�v�Ɩ��t���āA�k�͊����A��͐_�˂܂ł��̘̔H���g�������̂ł������B

�@�����S�S�N�W���吳�V�c�����{�ɂ���A�{���s�[�̍ہA���̍���o�^�[���k�C���{���n�g���A�������悳��A�������グ�̌��h�ɗ������̂ł������B

�@���̂悤�ɖq�{�̐U���ɗ͂𒍂����ق��A��ɏ���l�ɂ��A�т�_�k�����サ���̂ŁA�吳�Q�N�x�ɂ͔������A�q���n�Z�������A���q�n�O�܁Z�����Ƃ����_�p�n���J������A����҂��P�O�O�˂𐔂���Ɏ��������A���a�U�N����тP�O�N�̂Q�x�ɂ킽��k�C�����L�����n�J�������ݕt�K���ɂ���Ď���_�n�݂̓����J�����ƁA���������_�n��������Ď���_��n�݂��A�_���������̂ł���B

�@�ȏ�̂悤�ȗD�ꂽ�_��o�c�ƁA�R�z�S�Y���n�{�Y�g�����Ƃ��Ē{�Y�Ƃ̔��W�ɐs�������_���ΐ�ш�Y�́A�吳�P�O�N�P�O���A�����{�Y���\�����A���J�͂�����ꂽ�B

��ցi��������j�_��

�@�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j���̐l���J��Ў��Y�E��㓿���q�E���ւ̈���쎟�Y�E���d�g�̂S�l���A�k�C���̑�B���Ƃ��u���A�����[���b�v�Ǝ��g�����׃c�i���A�㔪�_�ƕx��̈ꕔ�j�ɂ܂�����n���I�肵�A��Z�l�㔽���݂̑��t�����A�ږ������āu��֔_��v��n�݂����B

�@�_��ł͈ږ��̈��Z�Ɉӂ�p���A�Ў������āA�w�Z��a�@��ݗ������B����ɁA���_�s�X�n�Ɂu��֏��X�v��݂��āA���������̎d���ꋟ����Y���̏W�ה̔��Ȃǂɓw�߂Ĕ_��o�c�̈����}�����̂ŁA�������͂P�Q�O�˂̏���_�𐔂���܂łɂȂ����B�������A���̔_�����O�ł͂Ȃ��A��P�����E����̕s���̂�������ė��_�҂����o�������߁A�_��o�c�͋}���Ɉ������A�吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j�ɓ���Ƃɏ��n����āu���[���b�v�_��v�Ƃ��čĊJ����邱�ƂƂȂ����B

�@���a�X�N�i�P�X�R�S�j��哿��`�e�́A�_�ꒆ�Z�O�㔽��������A���L�����n�J�������ɂ���ĂR�W�˂̎���_��n�݁A���[���b�v�_���������B

��ؔ_��

�@�����Q�X�N�i�P�W�X�U�j�����̗�؋`�@�E����莟�Y�E��t���̔��R�������A�㍻�����i���A�t���j�n���ɊJ���K�n��O�㎵�����A���̑���O�㒬���A�v��O�Z�����݂̑��t�����āu���_�_��v�i�̂��ɗ�ؔ_��ɉ��߂�j��n�݂��A���m���ƕ��䌧���珬��l�P�R�˂���A�������̂Ɏn�܂�B���̌�A���N�ږ����W���吳�V�A�W�N����ɂ͂P�Q�O�˂قǂ𐔂���܂łɂȂ������A���̒���ɖK�ꂽ�_�����Q�ɂ��_�ƌː��͋}���Ɍ������Ă������B���̌��ʁA�㍻�����A���V�A������i����������A�t���j�Ȃǂ̂S�O���˂������Ă��̌o�c�͌p�����ꂽ���A���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�V���A�_�n�����@�ɂ�蔨���ܒ����A�̑��n���꒬���A���v�l��Z���������ɔ�������A�S�O�˂̎���_���n�݂���Ĕ_�������B

�v���Ĕ_��

�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�X���������v���Ă̐l����L�ƕ��������όS���v�c���̐�����v�i��L�̋`���j�E��؎��E�ē���Ղ̂S�����A���u�C�^�E�V�i�C�n���i���A�ԉY�j�Ɋ��L�����n�܁Z�Z�����݂̑��t�����u�k�C���v���ĐB���g���_��v�i��ʂɇ��v���Ĕ_�ꇁ�ƌĂԁj���J�݂��A���R�P�N�R�����������珬��l�Q�Q�ˁA�U�O�]�����ڏZ�������̂��n�܂�ł���B

�@���̔_��n���͓D�Y���n�т������A�ǍD�ȏ����ɂ���Ƃ͂����Ȃ����̂ł��������A�R�V�N�ɂ͍����n��Z�ܒ����A����l�V�U�ˁi��抄�͂P�ˈ�Z�Z�Ԏl���ňꖜ���W���j�𐔂���Ɏ������B

�@���������̔_��́A�����S�Q�N�i�P�X�O�X�j�R���_�ސ쌧���S�䒬�̐l���c���O�̏��L�Ɉڂ�u���c�_��v�Ə̂���邱�ƂɂȂ����B���c�_��͂���ɎR�ь܁Z�Z�����̕����������Ĕ_��ɕғ����A���O�Z�Z�����A�q���n�ܒ����A���q�n�ꔪ�O�����A���H����ƍ��킹�Ĉ�Z�Z�Z�����̔_��o�c�Ƃ������A�܁Z�Z�����̎R�т͔_�꒼�c�Ƃ��A���͏���l�i�����S�T�ˁj�̐d�i����j�Y�p�Ƃ��ĕ����������A�c�_�̉����Ɍ�����ꂽ�B

�@���c�_��͐Έ�{���Y���Ǘ��l�Ƃ��đ�P�����E���ɂ��D������ƁA���̒���ɖK�ꂽ�s�i�C����Ȃǂ��o�����o�c�𑱂����̂ł��������A�_��剪�c���O�͌o�Ϗ�̎���珺�a�S�N���ق̐l�ߓ������Y�ق��P���ɏ��n�A����ɋߓ����珺�a�T�N�i�P�X�R�O�j�R���A�X���O�ˌS�܌˒��̍��������Ɉڏ����u�����_��v�Ə̂���邱�ƂƂȂ����B

�@�����_��ł͈ɓ��F���Y���Ǘ��l�ɒ�߂Ď��Ƃɒ��肵�A���Ɏl�A�ܒ����̑��c���Ƃ��s����������Ɏ��s�A���肩��̌o�ώ�����������Čo�c���������A���a�X�N�P�Q���X�s�厚�����̐X�M��������Ђɋ����̂����ڊǂ��ꂽ���A�P�U�N�P���ɂ͂���ɔ��؊��s�̏��L�Ɉڂ�u���ؔ_��v�Ƃ��Čo�c���i�߂�ꂽ�B

�@�������āA���т��т̌o�c��̕ύX�ɂ�菬�쑈�c���₦�Ȃ��������A���ɔ��؊��s�͂P�U�N�P�Q���A����l�ɑ��ď���_��̉�����ʒm�������߁A�{�i�I�ȏ��쑈�c�ɔ��W�����B���P�V�N�S����P��̒���ٔ����牄�X�U���N�A�P�U��ɋy�ԐR���̌��ʁA�Q�P�N�S���Ɋe�˂̏���n�͏]���ǂ���ƌ��肳�ꂽ�̂ł������B

�@���a�Q�P�N�P�O���u����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�v���{�s���ꂽ���Ƃɂ��A���ؔ_��ɂ��Ă����Q�Q�N�R������_�n�̔������s���A�Q�T�N�P�Q���܂ł̊Ԃɔ�������A�̑��n���������A�v�O��Z�������R�V�˂̔_�Ƃɔ���n����A����_���n�݂��ꂽ�̂ł���B�@�������āA�v���ĐB���g���_���\���c�_���\�����_���\�X�M����������\���ؔ_��ƕϑJ���Ă����̂ł��邪�A���̊Ԃɂ����鏬��_��A����K��ɂ��ĎQ�l�܂łɈꕔ�L�ڂ���Ǝ��̂Ƃ���ł���B

�@�k�C���v���ĐB���g���_��K��

�@���H�@�{�g���j���X���_�U���R�z�S���_���m�y�n�n�v���ĐB���g���_��m�̃V�{�K���j��������Z�V�������m�g�X��

�@�����@�{�g���_��m�y�n�n����l��˃j�t�ꖜ���W���g�V�b�����j���`�ݕt�X�����m�g�X��

�@��O���@�{�g���_��m����l�^�����g�~�X�����m�n���m�����j�˂�ːЎʋg���Y�֓y�n�ݕt�菑���_�ꎖ�����j���o�X�x�V

�@�y�n�ݕt��

�@���V�M�g���_��K��������d���ʎ��������x���m�ʖ����፤���d���b����m�y�n��ݕt�퐬���x�ːЎʏ����Y�֍��i�����

�@�N����

�@�ݐВn���y���Z��

�@��l�@�����@��

�@�ݐВn���y���Z��

�@�ۏؐl�@�����@��

�v���ĐB���g���䒆

�@�������x��

�@�_�U���R�z�S���_���v���ĐB���g���_��m����

�@�ꖢ�J�n�ꖜ�@�ݕt��n��

�@��

�@�ꉽ�@�������N�������j����

�@�ꉽ�@�������N�������j����

�@�ꉽ�@�������N�������j����

�@�ꉽ�@�������N�������j����

�@�Y

�@�E�V�ʖ����፤���d�����߃n��ݕt�n�S�������퐬��g���փJ�ًc��������

�@�N����

�@��l�@�����@��

�@�ۏؐl�@�����@��

�@�v���ĐB���g���䒆

�@��l���@�{�g���n�����l�j�V�m���i�����m�g�F�����g�L�n��\�Z���m�_����n�V���n�{�_��O���_�׃X�R�g�A���׃V

�@����@�{�g���_��m����l�n�ڏZ����J����y�r�����|���j�W������n���كg�X

�@��Z���@�{�g���_��m�y�n�n�ݕt�������l�P�N�Ԉȓ��g�V���������U�����̃m�O�����Z�T�����m�g�X

�@�掵���@�{�g���_��m�ݕt�n�n���N���V�^�������z���ؐ��������V��V�������z���n�ϐ����Z�T���g�L�n�ݕt�n�S�����Ԋ҃Z�V�������m�g�X�A���ꍇ�j���e�������n�y�����|���j�v�Z�V��p�����Z���R�g�����X

�@�攪�H�@�{�g���n�{�g���_��m����l�j�V�e���ؒn����Z���m�N�����j�����Z�V���m�j�b��m�y�n�n�������n����������m�y�n�n�꒬���m�n�σ����^�X�����m�g�X�ރ����^�X���n�σm���n�{�g���m�w��j�]�t�׃V

�@���H�@�{�g���_��m����l�n�ڏZ�ܔN�ڃ������^�n�����L���N�\�ꌎ�O�\���������j�t�����m���엿���[�t�X�x�V

�@��\���@�{�g���_����m���H�y�r���a�m�J�݃n�������j�������m���{�g���m���S�g�V���x���j�����m������l�m���S�g�X

�@��\����@�{�g���_��ݕt�n���m���n�{�g���m���������X�V�e���j���̃V���n���p�X���R�g�����Y

�@��\����@�{�g���_��m�ݕt�n�n�ꏊ�m�s���j�˃����h���n�d�Y�p�n�g�V�e�ݕt�n�σm�\���m��ȓ������J�m�}�}���u�Z�V�����R�g�A���׃V

�@��\�O���@�g�����n�����p�m�׃��K�v�A���ꍇ�n�ݕt���m�y�n�g�]�w�g���Ԋ҃Z�V�������m�g�X

�A���ꍇ�j���e�Ɖ��拎�����m��p�n�������n�N�Ǝ҃������n�L���z�m�O����l�m���S�g�X

�@��\�l���@����l���j�ޓ]��N�n�����m���̃j�e���쌠�����l�j�������^�Z���g�X���g�L�n�K�X�{�g���m��������N�׃V��V���葱�j�w�L���s�V�^���҃n�����i�L�҃g�X

�@��\���@�{�g���j���e����l�j���^�X�������n�y�d�Y�p�n�n�{���ƌ����m�N�i���`�����O�\���N�j�j���L�����^�m�葱�����s�X�����m�g�X

�@��\�Z���@�{�g���n�{�g���_��m����l�j�V�g�������y�r�x�z�l�m���A���{�g���_��K���ꕔ���Вu�V�ȃe����_��m�g�X�x�V

�@��\�����@�{�g���_��m����l�n�Ό����~���|�g�V���ʓ�n�������T�Y��V�̃i�N��H���������j�V���������̖ʃ��Q�X�����m�g�F�����Ѓn�ޏꃒ���Y���R�g�A���׃V

�@�v���ĐB���g���_��

�@�g���@������v�@��

�@�����O�\��N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����@����L

�@�x�z�l

�@�i�u�ԉY���y�j�v���j

���c�q��

�@�����R�T�N�i�P�X�O�Q�j�D�y�̖{�c�������v���Ĕ_��̗אڒn�ɁA���Z�ܒ����A�q��܁Z�����A�R�є��Z�����Ȃǂ݂̑��t�����A�S�Q�N�V�������������ĕt�^���ꂽ���ƁA�����̐��c���Ɉڂ�u���c�q��v�ƂȂ�A��Ƃ��ċ{�錧���珬��l�����ĊJ�������ʂ��グ���B

�@���̌�A�吳���N�i�P�X�P�Q�j�P���Ǘ��l�̓n�ӕl���Y���ꊇ�������A����ɁA�T�N�ɉv�������̏��L�ƂȂ�u�v���q��v�Ɖ��̂��ď���o�c�𑱂������A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�X������l�̗v�]�����A�_�n���v�ɐ旧���čk��҂U���ɑS�n�����Ėq�������B

�{���_��

�@�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�V���D�y��̋{����O��������i���A�l���O��j�ŁA�����Z�����A���̑��O�O�������݂̑��t�����A���m�E�V���E�ΐ쌧�Ȃǂ��珬��l���ڏZ�����ď���o�c���s�����B�_��͑吳���N�̒��ׂłQ�W�˂̏���l�𐔂���Ɏ��������A�R�x�ɘA�Ȃ�u�˒n�тŕ\�y�̗������������Ƃ����������������Čo�c�s�U�ƂȂ�A���a�P�X�N�ɑS�n���̕���K�O�Y�ɏ��n���Ĕ_��o�c������B

�@��ケ�̒n�ً͋}�J��n�Ƃ��āA�����n���꒬�ܔ����]�����������ƂƂ��ɁA��O�꒬���̔�����������A�Q�˂̍k��҂ɔ���n���ꂽ�ق��A�q��Ƃ��Ďl�㒬�l�������R�z�q��g���ɔ���n���ꂽ�B

��֔_��

�@�����R�U�N�������̋g�c��V���E���X�ؓS�ܘY�E���E�G��E���{�����̂S�����A����E��V����i���A�R�z�j�̒n��ɂ����ē��Z�����݂̑��t�������̂��͂��߁A���S�S�N�i�P�X�P�P�j����ɗאڒn�ɓZ�����݂̑��t�����A��������킹�āu��֔_��v�Ə̂��A��Ƃ��č��{�������Ǘ��ɓ����蕟�������珬��l�����Čo�c�����B

�@�������A���̒n�т͌X���}�ōk�n�ɓK����ʐς����Ȃ��A�킸���ɔ�����܁Z�����A���̑��͐A���n��h���ђn�ȂǂƂ����ŁA����l���R�T�˂ł������B�������A�ł�Ղ�E�ꂢ����̕s���̒������ė��_������̂����o���A�_��͌o�c�s�U�Ɋׂ����̂ŁA�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�V�J�P�g�Ɉڂ�A����ɁA���a�S�N�i�P�X�Q�X�j���َs�̏��ьF���Y�Ɉڂ�Ƃ����o�߂����ǂ����B���̌�A���a�X�N�ɂ͖��L�����n�J�������ݕt�K���Ɋ�Â��Čl�O�����]���R�O�˂̏���l�ɏ��n����A����_���n�݂��ꂽ�B

�ᏼ�_��

�@�����R�U�N�ɔ��ق̎ᏼ�p���E�ᏼ�����Y�̂Q�l���A����ƎR��̒��ԋu�˒n�тɂ����Ĉ�Z�Z�l�����]�݂̑��t�����A���m���̂ق���Ƃ��ē��k�n�����珬��l���W���ē��A�������B

�@�����̖����ɂ͔��l�܁Z�������J��������l���T�O�˂ɒB�������A���D�_�Ƃɂ��n�͂̌��Ղ�Y�͂̒ቺ�ƁA���_�҂̑��o�Ƃ����o�߂����ǂ�A�_��͌o�c�s�U�ƂȂ������߁A���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�Q�����َs�̖���P�g�E��[�ߔV���ɔ��p���Ĕ_���������B���̌�A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�U���A�����s�̎O�䕨�Y������ЂɈڂ�A����ɁA�Q�V�N���؊��s�����������Ėq��o�c���v�悵������������Ɏ���Ȃ������B

�����_��

�@�����R�O�N�i�P�W�X�V�j�O�d���̏d�쌒���Y�E�ێR�P��炪�A������̍���n��ɖ��J�n�݂̑��t�����Ĕ_��o�c�ɓ��������A�R�W�N�Ɏ����Ă��J��i�W�̂��Ƃ��݂��Ȃ��������ߕԒn���������B

�@���R�X�N�Q���ɂ́A���쌧�̒����푾�Y�ق��Q��������ܒ����݂̑��t�����Čo�c���A�S�P�N�������݂�Ɏ������B����ː��͂T�X�˂ɋy���A���̒n�т͋u�˔g��n�тł��邽�ߕ\�y�̗��o���͂Ȃ͂������A���Y�����ނ̈�r�����ǂ�A���_�҂����o���Čo�c����ƂȂ����B

�@���̂��߁A�吳�S�N�i�P�X�P�T�j�k�C����B��s�ɏ��n����A���̌㐔��ɂ킽�菊�L�҂��ς��A���a�Q�O�N�X���ɂ͓Ȗ،��̒����C�O�Y�ւƈڂ����B

�勴�_��

�@�����S�R�N�i�P�X�P�O�j���J�d�Y�ɕt�^���ꂽ�y�n��܁Z�������A���̔N�����̕����V�����������ď���o�c���s�����B����ƉԉY�̋��E�n�т��牪�̎R�Ɏ�����ŁA����l�P�T�˂���A���������A�吳�U�N�����̑勴�V���Y�ɁA���X�N�ɂ͊�����Б勴�{�X�ɏ��L�����ړ������B�勴�{�X�ł́A�X���h�̖ƒ����������̑�̗��_��ƍ��킹�Čo�c���Ă������A���S�n�悪����_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ���Ĕ�������A���ꂼ��k��҂ɔ���n���ꂽ�B

�|���_��

�@���Ó��i���A�l���j�ŋ��Ƃ��c��ł����|���K�オ�A�����P�W�N�i�P�W�W�T�j�ɖ��J�n�̕����������āu�|���_��v��n�݂��A����o�c�ɓ������Ƃ����Ă���B�������A��̓I�ȓ��e�ɂ��Ēm���|���肪�Ȃ��͎̂c�O�ł��邪�A�吳�N�Ԃ��珺�a�����ɂ����āA�_��ʐώO�Z�O�����A����l�Q�T�˂����e���Ă����Ƃ����B

�@�l�����w�Z�ɓ���n�_�̍��������ɔ_�ꎖ���������āA���ӈ�тɑ����̍�����A�͂��뉀���ɂ�������Ă����̂ŁA�����̐l�X�͂����ʼn^����Ȃǂ��s���e����ł����B���a�S�O�N�ɍ����g���H���̂��ߎ�̏������̂��ꂽ���A���Ȃ����̖ʉe���Ƃǂ߂Ă���B�܂��A�S�T�N�R���ɂ͋L�O���Ƃ��Ē��̕������Ɏw�肳��Ă���B

�㓡�_��

�@���������A�����n��ɂ��_��o�c���s�����̂��������B�����Q�S�N�i�P�W�X�P�j�ɔ��������Z���n���̑�n�k�ɂ���Ў҂ƂȂ����������S�O�鑺�����̐l�㓡�����Y�͐����Ƃ��c��ł������A��Ќ�c�̂�g�ݓn�����A�����X���������Ō㓡�_����o�c�������A���̌�R�V�N�����ɓ]�Z�����B���̂���̔_��o�c�ɂ��āA�����R�V�N�����Њ��A�V�Α����u�k�C�����s�ē��v�Ɍ㓡�_��̈ړ]�O�̋L�^�Ƃ��āA

�u�X���Ǔ�����_��Ƃ��̂��ׂ��͐Αq���������n���ɑ�����̂݁A�����y���_��E���쐼�_��i���쐼�q�݂̌o�c�ɌW��j�E�g�c�_��E����_��E�㓡�_��i���Z�c�́j�E�k�_��i�z���c�́j���ɂ��āA�ډ�������J�����ɂĖ����������_�Y���̌���ׂ����̂Ȃ����@���B�v

�Ƃ��̒n���̔_��̗l�q���L����Ă���B

�n�Ӗq��

�@�����R�U�N�H�c���R���S�ۊ����̓n�ӕ����Y�E�ē��P���Y�̂Q�����A����������҂ɖq��n�݂̑��t�����o�c���v�悵���B�������S�O�N�ɓ����ɒ�o���ꂽ�u�n�����v�̒��œn�Ӗq��ɂ��Ă͎��̂悤�ɕ��Ă��邪�A�ē��q��ɂ��Ă͂ӂ�Ă��Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA�ē��P���Y�͒��肵�Ȃ������悤�ł���B

�@�u����������҃j�A�����n�����샒�ȃe����k���m�������n���L�n�A�������n���уj�ڃV����m�����n���L�n�A�����n���уj�A���A�ݕt�ʐϔ��\�O��O�S�\���ؑS�n����r�V�J���T�������n�j�R�V�N�u�V�R���v�u�u�i�v�u�n���m�L�v�u�z�[�v���m�a�у��i�V�����T�V�e�����V�n�\��y�O�l���m����ڌܐ��T����ڃm�ז��i���ΎR�D�A���e�n���엀�i���T���������q���m�d���j��J���X

�@���q��n�����O�\�Z�N�i��j���m�ݕt�j�V�e�O�\���N�x�������t�\���N���ȃe�S�������X���\��i���@���n�H�c���R���S�ۊ����m�l�@�����ݕt�Ɠn�ӕ����Y�j�V�e�����������ډ��Γc�i���i�����m���V�e�V�J�Ǘ��o�c�m�C�j�����V��������

�@���ݖq����j�n�Y�āA���샒���Z�e�\�l�˃A�����R�`���l�Z�ˁE�ΐ쌧�l��ˁE�H�c���l��ˁE�ȖE���E�y�q�k�C���m�Ҋe��˃j�V�e�Y�Đ�厵�ˁA���쌓�Y�Ďl�ˁA������O�˃i���g�X�������h��ӁE���앍�߃��Η��V�e���j�������҃m�@�V�Y�}���ݏ\�l���A�N�X����U�P�m�Y�o�A���g�]�t�Y�n���N�Αq��ԏꃒ�o�e���كj�A���X���ݍk�n�n���\�����P�j�V�e����l�K�H�p�g�V�e��o�E���E�n�鏒�E�唞�E�����E�����E��冋o�����k��V�c�c�A���x�������n�ǍD�j�V�e�V�������������O�N�ԑP�N�����ʃ������Z���g�]�t

�����n���אB�m�ړI�i���V��N�n�אB�j�ړI���ύX�V�O�\��N�\������N�ډ��n�����A���e�Y�m�^���p�j���V������

�@��������{�Ɂi��j���q����O��ԊǗ��l�m�ꃋ���j�˃��o����ȗ����H�����������j��X������~�j�B�V���V�e�ؒY�����m�����n���������ܘZ�S�~�i�����g�]�t

�@�C�ݍ����������q�ꖘ��O�\���P�@�ד��A�����S�i�R�j�j�V�e�n�ԃ��ʃX�x�V

�@�V���j�V�ꔽ���Z�\�K���m�J�������^�t�����č������n�ꔽ����\�ܑK�T���O�\�K�m���엿�������X

�ƕ���Ă���B

���̑��̔_��E�q��

�@�O�L�̔_���q��̑n�݂ɂƂǂ܂炸�A���������ɂ͔_����J�݂�����̂��������B�g�����׃c�i���A�x��j�ɋg�A�_��E���c�_��E���_��A����ɓn�Ӕ_��A�R�z���ɐV�֔_��A�����i���A�㔪�_�j�ɐΐ�_��Ȃǂ̂ق��A�����̔_���q�ꂪ�J���ꂽ���A�����͎R�ԋu�˒n�тœy�n�����������������߁A�o�c������ɂ߂Đ����������̂͏��Ȃ������B

�c�̓��A

�@�����Q�N�i�P�W�U�X�j�J��g�ݒu�ȗ��A�{���ւ̈ږ�����͑������Ă������A�P�X�N�i�P�W�W�U�j�ɖk�C�������ݒu����A�Q�T�N�u�c���ڏZ�j�ՃX���v�́v����߂��ĕ{������̏��_���U�v�A�ی쐭�ϋɓI�ɐi�߂�ꂽ�B���Ȃ킿�A�c�̈ڏZ�̏���A�ݕt�\�葶�u���x�i�ڏZ�҂̋�̓I�ی���@�ŁA�ː����R�O�ˈȏ�̏W�c�łP���N�P�O�ˈȏジ���ڏZ����ꍇ�P�˂ɂ��P���T�O�O�O�̑ݕt�n���R���N�������炩���ߗp�ӂ��Ă����Ƃ������x�j�̗̍p�A�n�q�D�Ԓ��̊���������̑��̓n���ی�Ȃǂ�ϋɓI�ɍs���悤�ɂȂ����B

�@���������ږ������w�i�Ƃ��āA���_����ї����n��ɂ�������������吳�����ɂ����āA�e�{������̒c�̓��A���݂�悤�ɂȂ����̂ł���B

�@�����R�V�N�i�P�X�O�S�j����R�X�N�ɂ����č�ʌ��̓��A�҂Q�O�˂�����n��̖Ζؔ_��ցA�܂��A�㔪�_�����n��Ɋ��c�̂V�ˁA���n�c�̂P�P�ˁA�����c�̂U�ˁA�i�\�}�b�J�n��ɕ���c�̂T�ˁA�g�����x�c�ƃT�b�N���n��ɉz��c�̂Q�V�ˁA�Z�C���E�x�c�n��ɐÉ��c�̂V�˂ȂǁA��Ƃ��ď㔪�_�n��ɓ��A���J�����s�����B

�@�吳�R�N�i�P�X�P�S�j�ɂ́A�����s�Y��c���Ƃ������c�̂Q�V�ˁA���T�N����ɂ͊��c�́E�É��c�̂�����֓��A���A����ɂU�N�A�k�C���ږ���W�ɂ��Z�C���E�x�c�ɋߓ��p���q���\�Ƃ��ĂT�˂P�W���̕���c�̂����A����

�ȂǁA���J�n�̊J��������ɍs��ꂽ���A��������s�X�n����P�U�L�����[�g���ȏ�̉��u�n�ɂ���A���H��ʂ̕s�ւƁA�����ē��A�n�͌X�Βn���������ߕ\�y�̗������͂Ȃ͂������A�����̈��������d�Ȃ��Đ��Y�͔N�X���ނ��ė��_�҂��������A���N�ɂ��čr�p�n�Ɖ������Ƃ�����������B

���ږ�

�@�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�֓���k�В���A�����Ȃ͈ڏZ�҂ɑ��ĂP�˓�����R�O�O�~�̈ڏZ�⏕������t���鋖�ږ����x���߁A���������̎��Ƃ����s���ċ��ږ����ƂƏ̂����B���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�u�k�C������_�ڏZ�⏕�K���v���߂Ă��̎��Ƃ��g�����A����_�ƂȂ�ړI�Ŗ{���ɈڏZ���ē���n�݂̑��t�����A���邢�͖��L�����n������ē��A����ꍇ�A�P�˂ɑ��ڏZ�⏕���R�O�O�~�ȓ��A�Z��ݕ⏕���Ƃ��ĂT�O�~����t�����B

�@���̋��ږ����x�Ɋ�Â��āA���a�T�N�y���P���y�V���x�n��i���A�㔪�_�j�ɂR�ˁA�U�N�W�ˁA�V�N�R�ˁA�U�N�R��ɂP�ˁA�W�N�T�b�N���i���A�x��j�ɂT�ˁA�Ɠ��A���A�������A�҂́A�����~���Ԃ͐d�i����j�Y�̐��Y�③�ނɏ]���������A�����̌͊��Ɠy�n�̔敾�Œ������_������̂������A�蒅�������͔̂����ɂ������Ȃ������B

�@��S�߁@�ꂢ����͔̍|�Ƃł�Ղ�

�ꂢ����̕��y

�@�ꂢ����͐���P�U�O�O�N�O��ɃI�����_�l�ɂ���ăW�������璷��ɓ`����ꂽ���̂Ƃ����A���̌�A����n�сi�b��E�M�Z�E���Ȃǁj���o�ď��X�ɖk�i���A�P�W���I�̏��߂���ɂ͊��ɖk�C���ɕ��y���āA����n�тɂ�����~�r�앨�Ƃ��Ē蒅���������Ƃ����B�������{�i�J��g�j���܂��{���_�Ƃ̊J����i�߂�ɂ�����A���X�Ƃ���ɒ��ڂ��A�d�v�앨�Ƃ��ĊO���Y��q�ꂢ����𐔁X�A�����삵�ēK���i���I�ʂ̂����A������J��ڏZ���ɖ����z�z����ȂǕ��y�ɓw�߂��̂ł������B

�@�����ɂ�����ꂢ����́A�����P�P�N����ƊJ��������ɂ����ĊJ��g���d���Ǝ����ꂩ��A�[���[���[�Y��W�U�̔z�z���č�t�������̂��n�܂�Ƃ���A���̌�A�D�y����ړ������X�m�[�t���[�N��ƂƂ��ɍ͔|���ꂽ���A���ʂ͂�������ǍD�œ��n���̓K�앨�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���̂��߂ꂢ����̍�t�ʐς͋}���ɑ��������̂ł���B�����̔_�Ɠ��v�i���_�E�R�z�����j�ɂ��A�Q�U�N�̓����ɑ��R�R�N�ɂ͎O��ܒ����𐔂��A���悻�P�Q�{�̑����������A�������A����t�ʐς̂R�O�p�[�Z���g���߂鐨���ł������B

�@���̂悤�ɂꂢ����̍�t�����̗v���́A���n���̋C�y�ɓK�������̂ł��������Ƃ͓��R�ł��邪�A�܂���ʂł́A�����푈��ɂ�����o�Ϗ�̕ω��ɂƂ��Ȃ��A�唞�E�����Ȃǂɑ����Ăꂢ����������Ƃ���ł�Ղ����r���𗁂т�Ƃ����A����I�Ȕw�i������������ł���B

�ł�Ղ��̐U��

�@�ꂢ����������Ƃ���ł�Ղ��́A�����P�S�N�i�P�W�W�P�j�ɒґ��������킳�т��낵�ŎC�艺�낵�ЌI����A���P�T�N�̔���ړI�Ƃ��ē������珬�^�̐����@�B���w�����Ē��肵���̂��n�܂�ł��������A�Z�p�����n�Ȃ��ߕ��~�܂肪�����A�o�������Ŏ��x�̃o�����X���Ƃꂸ�����s���ƂȂ�Ԃ��Ȃ����~�����B���̂��߁A�P�V�N�ɂ͂����ƊJ��������̒��c�Ƃ��A���K�͂̑傫���{�݂�݂��Ď��Ƃ̐U����}�낤�Ƃ������A���ׂĐl�͂ɗ���Ƃ����c�t�ȕ��@�ł��������߁A�o���v���锼�ʐ��Y�͏オ�炸�A�������̘H�������Ƃ������Ƃ������āA������킸���T���N�Ŏ��Ƃ�p�~�����̂ł������B

�샍���ł�Ղ��� �i�ʐ^�P�j

�@���̌サ�炭�́A�킸���ɂQ�A�R�˂̂��̂����Ƃɂ���B�Ŏ��Ɨp�����邭�炢�ŁA���̔��B���݂�ɂ͎���Ȃ������B

�@�������A�����Q�T�N�i�P�W�X�Q�j�͈�玟�Y�A���쏕���Y�A�g�c�m��炪�������J�n���A�����͂𐅎Ԃɕς��ĘJ�����Ȃ��A�������������߂Ē��ڂ��W�߂������B����ɁA���Q�U�N���Ƃɒ��肵������Ǐ��́A�ł�Ղ������_�n���ɂ�����_���H�ƂƂ��čł��K���ŁA�L�]�Ȏ��Ƃł��邱�Ƃ���A�я푥��ƃO���[�v������A��i�n�ł����t�����ʌ��̕��@�����Ȃ���A�����H���̉��P�𑱂����B���̌��ʁA�R�O�N�ɂ͂��Ɂu�샍���ł�Ղ���v���l�Ċ����������Ƃ́A���M�ɒl������̂ł������B���̐�����́A��ʂ��E�d��ʂ��E�ےʂ��E���b���E�摗��E������Ȃǂ̑��u���P���͂��߁A���ׂĐ��Ԃɂ�铮�͂���ƍH���ɓ������ďȗ͉����A��肢�������������������߂���@��n�Ă����̂ł���B���̉���I�ȋZ�p���ǂɂ��A�J���n���c����ɂ͈�U���іځi�S�T�L���O�����j�̂ꂢ���傩��ł�Ղ�Z�ҁi��҂͂U�O�O�O�����j���������ł����A�������A��ڎO�Z�U���O�̌�������������̂ɂU�A�V�l�̘J����v���Ă����̂ɑ��A���Y���~�܂�����A�O�҂Ƃ��悻�Q�{�ɏ㏸���A���v�o�����R���̂P���x�Ƃ����D���т��グ��悤�ɂȂ����̂ł���B

�@����������o�҂̓w�͂ɂ���āA���̗L�v������ʂɔF������Ăł�Ղ�M�͋}���ɏ㏸���A�����R�O�N�ɂ͐����ː����Q�S�˂ł������̂ɑ��A�R�V�N�ɂ͂Q�S�P�˂𐔂���Ɏ���A���Y�ʂ����O������O�Z�ҁA���Y�z�X���T�R�T�W�~�ɒB���A�����̂���Ƃ���ɂ͕K��������������Ƃ����Ă��ߌ��łȂ��������Ă����B

�@�Ȃ����̊Ԃ̂Q�W�N�ɂ́A���쏕���Y�E�g�c�m���̐��Y�����ł�Ղ�S��������Ɣ�����łR�����v�ƗL���͂����B

�@����������@�̕��y�ɂƂ��Ȃ��āu���_�ЌI���v�͂܂��܂��������A�����ꂢ����̍�t���������R�X�N�ɂ͎O��Z�꒬���Ƃ������ٓI�ȖʐςɒB���Ă����B�܂��A�����̕i��͂ł�Ղ�ܗL�ʂ̖L�x�ȃA�[���[���[�Y�A�v���C�X�e�[�J�[�A�A���[�r���[�e�B�E�I�u�E�w�u�����Ȃǂ���Ƃ��č͔|����Ă����B

���_�ЌI�����Ƒg��

�@�ł�Ղ����Ƃ̕��y�ɂ�薾���R�U�N�i�P�X�O�R�j�P�Q���A���Ƒg���@�ɂ���āA�u���_�ЌI�����Ƒg���v�̐ݗ��F���A���R�V�N�S���ɑn��������J���Ē芼�Ȃǂ��c�������B�������A�������������I�̍������f�₵�āA�ł�Ղ�̌����ƂȂ�ꂢ���傪�u�R�p�؊����v�̐����Ɍ�������Ƃ����ٕς������āA���̓��Ƒg���͑����ݏ�ԂƂȂ�A���Ƃ̔������݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@����������ł́A�g���̑��������J�n��]�ސ������܂����̂ŁA���R�W�N�T�����炽�߂đn��������J�ÁA�芼���̑����c�����ĂV���F�A�������玖�Ƃ��J�n�����B���Ƒg���͔��_���̂ق��������E�����E�X�̊e�������Ƃ��A����g�����ɓ��c���O�Y�A���g�����ɐ���Ǐ����A�C�i�����S�S�N�ȍ~�g�����U�܂Ő���Ǐ����g�����߂�j�A���i�������s���ĕi���̌���A�ב���̉��P����}��A�i�����E���E�Ԃ̂R�����ɋ敪�A���W�����S������ъC�O�ɂ܂ł��̖�������悤�ɂȂ����B���ɁA�����R�W�N����܂œ����s��ɂ����đ�P�ʂ��߂Ă�����t���Y�̂ł�Ղ��"�������A�S�O�N�ɂ͑������S����P�ʂ̍��l�Ŏ����������悤�ɂȂ������Ƃ́A���Ƒg���̈̑�ȋƐтł���A�����̎Y�Ǝj����M���ׂ����̂ł��������A�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j�V���ɂ͉��U�̂�ނȂ��Ɏ������B

��P�\�@�ł�Ղ�̏��W�i���_�ЌI�����Ƒg���j�i�ʐ^�P�j

��Q�\�@�ЌI���̑܋l�Ɣ��l�i�ʐ^�Q�j

�@�Ȃ��A�������Ĕ��_�ЌI�������Y���グ�A���������߂�Ɏ������̂́A������ł�Ղ��@�����A�����Ƒg���̉^�c�ɐs����������Ǐ��̌��тɕ����Ƃ��낪�傫�������B�����������Ƃ���A�吳�V�N�W���J���T�O�N�L�O���T�ɍۂ��A��B���J�҂Ƃ��ē����������玟�̂悤�ȕ\�������̂ł���B

�@�g�j�{���b�����ƃm�s�U���J�q�����������@�B�m�s���j�݃��g�׃V������\�Z�N�V�K���P�j���S�V����l���ܐ������������b�������탒�ďo�V��C�j�J��ȃL���Y�����Z�����j���e�e�n�ÑR�g�V�e�V�j��q�׃j�b�����ƃm�u���������j�����X�j���Ƒg�����g�D�V�e�J���z�ƃm���W�j���V�ȃe�����m��������v�Z���n���J�����j�̃X�x�V䢃j�J���\�N�L�O�������N���j���葴���у��\�ՃV�L�O��t�������V���Z�e���Ӄm�Ӄ��\�X

�@�吳���N�����\�ܓ�

�@�k�C��������

�@���l�ʌM�O���@�U�@����

�ł�Ղ�i�C�Ƃ��̌���

�@�吳�R�N�i�P�X�P�S�j��ꎟ���E���̂ڂ����ɂ���āA�ꂢ����ł�Ղ�͈��d�v�ȊC�O�A�o�i�ƂȂ����B���̂��ߊ����R�z�S�_��ł́A�k����A��|�Ȃǂ̋Z�p�w���ɓw�͂��Ȃ���A�������ʕS�U��ڕW�Ɍ����ꂢ����̑��Y�����サ���̂ŁA�܂���̑������ɂ��ł�Ղi�̖\���Ƃ����܂��āA������u�ł�Ղ�i�C�v�Ƃ����D����悵���̂ł���B

�@���n���Ƃ��Ȃ�ƒn���̘J���͂ł͊Ԃɍ��킸�A���������瑽���̐l�X�����@��o�ʂƂ��ē���A�^���̂��ߓ��{�C���ʂ̋�������n��A��ďo�҂��ɂ������߁A���_�̗��قɂ͕K���n�������݂�����悤�ɂȂ�A�܂��A�_�Ƃ̂Ȃ��ɂ͋������v����������ĕ������̂������قǂł������Ƃ����B

�@�������吳�V�N�ɐ푈���I�����A���W�N�u�a���̒����ƂƂ��ɁA���[���b�p�ɂ����Ă��I�����_��h�C�c�̂ł�Ղs��ɕ��A����悤�ɂȂ�ƁA����قǍD�����ւ����ł�Ղ�͉��i���}���ɖ\�����A�������A�����Ă�����Ȃ��Ƃ����ɒ[�ȕs���Ɋׂ����B���̂��߁A�ł�Ղ����Ƃ͋}�]���ĕs�̎Z���Ƃɗ������݁A�����̐ݔ��͕��u����čr���ɂ܂����A�����H��͂قƂ�ǂ��e���Ђ��߂�悤�ɂȂ����B

�@�܂��A�ꂢ����̍�t�ʐς͍D���ɂ܂����đ������Â��A�A��ɂ��A��œy�n��ӂ߁A�ΎR�D�y��������ߐs�����Ƃ����ł���A���̕s�������ɂ���Čo�c����ƂȂ����_�Ƃ́A�r��ʂĂ��y�n���c���ė��_�]�Z������̂����o���A�_�ƌː��̒������������������ƂƂȂ����̂ł���B

��P�\�@�ЌI�����Ƒg���ݒu�O��ɂ�����ł�ՂY�y�ː�

| �݁@�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�O | �݁@�@�@�@�@�u�@�@�@�@�@�� | ||||||

| �N�� | �Y �o �� �� | ���@�@�@�@�@�@�i | �����ː� | �N�� | �Y �o �� �� | ���@�@�@�@�@�@�@�i | �����ː� |

| �� �Q�U |

�� �V�C�X�Q�T |

�~ �� �S�R�T�D�W�V�T |

�� �T |

�� �R�W |

��@ �� �P�C�U�Q�P�C�X�Q�T |

�~ �@�� �X�S�C�U�R�T�D�R�V�T |

�� �Q�T�P |

| �Q�V | �P�Q�C�T�U�O | �V�Q�W�D�S�W�O | �V | �R�X | �P�C�V�S�Q�C�V�V�T | �P�P�R�C�Q�W�O�D�R�V�T | �Q�S�U |

| �Q�W | �P�S�C�O�O�O | �W�S�O�D�O�O�O | �W | �S�O | �P�C�U�R�U�C�T�V�T | �P�P�S�C�T�U�O�D�Q�T�O | �Q�T�W |

| �Q�X | �P�T�C�T�U�O | �P�C�O�P�P�D�S�O�O | �P�P | �S�P | �P�C�V�S�X�C�R�O�O | �P�U�Q�C�U�W�S�D�X�O�O | �Q�Q�T |

| �R�O | �T�T�C�O�O�O | �R�C�X�U�O�D�O�O�O | �Q�S | �S�Q | �Q�C�O�T�V�C�W�V�T | �P�U�Q�C�T�U�V�D�P�Q�T | �Q�T�P |

| �R�P | �X�V�C�U�V�T | �U�C�Q�T�P�D�Q�O�O | �R�R | �S�R | �Q�C�W�R�R�C�O�T�O | �Q�O�U�C�W�P�Q�D�U�T�O | �Q�W�W |

| �R�Q | �P�W�X�C�V�Q�T | �P�P�C�X�T�Q�D�U�V�T | �R�W | �S�S | �S�C�Q�Q�U�C�P�O�O | �R�O�O�C�O�T�R�D�R�S�O | �R�S�O |

| �R�R | �R�T�W�C�P�Q�T | �Q�T�C�S�Q�U�D�W�V�T | �U�U | �� | �@ | �@ | �@ |

| �R�S | �U�Q�W�C�R�Q�T | �S�V�C�U�Q�S�D�R�V�T | �W�X | �P | �Q�C�U�W�X�C�P�Q�U | �Q�P�Q�C�S�S�O�D�X�T�S | �S�O�V |

| �R�T | �P�C�P�V�U�C�T�Q�T | �X�U�C�S�V�T�D�O�T�O | �P�U�V | �Q | �R�C�X�O�V�C�T�O�O | �Q�X�R�C�O�Q�T�D�O�O�O | �S�Q�P |

| �R�U | �P�C�X�S�O�C�S�V�T | �V�S�C�U�S�Q�D�V�T�O | �Q�O�T | �R | �T�C�O�W�R�C�S�Q�T | �R�V�Q�C�W�R�X�D�T�O�O | �T�O�X |

| �R�V | �P�C�Q�R�W�C�X�R�O | �X�T�C�R�T�W�D�O�P�O | �Q�S�P | �S | �V�C�O�S�V�C�U�V�T | �T�O�V�C�V�P�U�D�O�O�O | �T�U�S |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �T | �T�C�S�U�R�C�U�V�T | �V�T�R�C�T�W�X�D�Q�O�O | �T�U�W |

| �@ | �@ | �@ | �@ | �U | �P�O�C�R�T�O�C�O�O�O | �P�C�U�O�Q�C�O�O�O�D�O�O�O | �T�V�R |

���@�P�ҁ��P�U�O�恁�U�O�Ogr= �P�D�R�Q�Q�W�|���h�i�����u����_�ꔭ�B�j�v�j

�@��T�߁@��q�p�ꂢ����͔|�̓W�J

��q�p�ꂢ����ւ̓]��

�@�����N�ォ��吳�����ɂ����锪�_�E�����n���̂ꂢ����̐��Y�́A�ł�Ղ��̂��߂̌����p�Ƃ��ēW�J���Ă����̂ł��������A��P�����E����ɂ�����ł�ՂƂ̐��ނɂ���āA���_�]�o�Ȃǔ_�ƌː��̌����ƂƂ��ɁA��t�ʐς����������������B�������A�ˑR�Ƃ��Ă��̒n���̓K�앨�Ƃ��čk�삪�������A�����ނˎl�Z�Z�������x�̍�t�����ێ�����A�����������Ԃɂ�鐔�����̍H��ɂ��A���N��̂ł�Ղ��Y����Ă����B

�������A�����p�ꂢ���吶�Y�D���̂Ȃ��ŁA����ɊÂ邱�ƂȂ��A����������q�p�ꂢ����̐��Y����͂��߁A�i��̉��ǂ�u�a�\�h�̌����ȂǂɎ��g��ł�����o�҂����̓w�͂��������сA�₪�āu�j�ݏ��v����v�i��Ƃ����q�p�ꂢ����̎�Y�n�ւƔ��W����̂ł���B���Ȃ킿�A������ł�Ղ�����l�Ă�������Ǐ��⊝���R�z�S�_��̎����������͂��߁A�吳�S�N�ɓ���_�ꎖ�������ݒu�����u���_�n�鏒�������v�͔̍|�����Ȃǂɂ��A��q�p�ꂢ���吶�Y�̐�i�n�Ƃ��Ă̒n����z���������̂ł���B

�@�j�ݏ��́A�吳�P�Q�N���납��u�a��𐫕i��Ƃ��č͔|����n�߂Ă������A�����O����̎�q�̕����\�����݂ɑΉ����Ă�����Љ�����Ƃ���A��q�p�Ƃ��Ē蒅���A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�ɂ͊��ɖZ�Z�U�i�����U�O�L���O��������j���ڏo����܂łɂȂ��Ă����B���̐��ʂ́A�����ꂢ����̈ڏo�n�тƂ��Ēm���Ă����둾���̈�Z�Z�Z�U�A���Α��̎O�Z�Z�U�A�L�����̓�l�Z�Z�U�i��������e�����_����j�Ȃǂ��͂邩�ɂ��̂����̂ł������B

�@���_���ɂ������q�p�ꂢ����̈ڏo�ʂ̐��ڂ��݂�ƁA���a�W�N�ɂ͌ܖ��Z�Z�Z�Z�U�Ɣ���I�ɑ������A�P�P�N�Z����Z�Z�Z�U�𐔂���ȂǁA�Ȍ�̈ڏo�ʂ͑S���ڏo�ʂ̂P���O����߁A�P�X�N�ɂ͎��Ɉ�O�Z�Z�Z�U�̏o�חʂ𐔂���Ɏ���A�k�C���ɂ�����ꂢ����̎�Y�n�Ƃ��Ă̒n����z�����̂ł���B

��q�ꂢ����̈ڏo�� (��k�C���_�Ɣ��B�j�U�)

�i�P�ʁ@��U�j

| �N�� | ���a�R | �S | �T | �U | �V | �W | �X | �P�O | �P�P |

| �k�C�� | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �H | �U�O�Q |

| ���_�� | �W | �P�U | �Q�U | �P�V | �R�Q | �T�U | �R�U | �S�O | �U�Q |

| �N�� | ���a�P�Q | �P�R | �P�S | �P�T | �P�U | �P�V | �P�W | �P�X | �Q�O |

| �k�C�� | �P�C�O�Q�V | �W�W�S | �U�R�S | �T�R�P | �X�V�T | �P�C�Q�V�Q | �P�C�Q�T�R | �P�C�R�T�S | �U�V�W |

| ���_�� | �W�R | �V�Q | �W�Q | �T�R | �P�O�T | �P�P�Q | �P�Q�O | �P�Q�R | �P�S |

�ꂢ���唽�����ώ��x(���_��)(��k�C���_�Ɣ��B�j�h�)

�x�@�o�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�吳�T�C�P�X�P�U�j�i�P�ʁ@�~�j

| �k���� | ���n�� | ���� | ��q�� | �d��� | �엿�� | �{��� | ���k���� | �|�y�� | �x��� | �^���� | ���۔� | �v |

| �O�D�T�O | �O�D�Q�O | �O�D�P�T | �Q�D�O�O | �O�D�S�O | �S�D�O�O | �O�D�Q�O | �P�D�O�O | �O�D�Q�O | �P�D�Q�O | �O�D�U�O | �O�D�Q�O | �P�O�D�U�T |

| ���� �i�U�j |

�P�� | ���z | ���� �v�� |

���� | �P�U�� �e�� |

���� �i�Y�j |

�Y�� �P�� |

���蕽�� �͔|�ʐ� |

�P�˓� ���菊�� |

�P�˓� ���菃���v |

| �R�O | �~ �O�D�S�T |

�P�R�D�T�O | �Q�D�W�T | �U�D�P�O | �Y �P�Q�D�T�O |

�R�D�V�T | �R�D�U�S | �� �S�D�O |

�Q�S�S�D�O�O | �P�S�T�D�U�O |

�ꂢ����̎R�i�ʐ^�R�j

��q�p�ꂢ���吶�Y�̔��W

�@���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�T���Ɂu�A���h�u�@�v�����肳��A�u�V���ɍ����ɐN�����A�܂��͊��ɍ����̈ꕔ�ɑ��݂��Ă���a�Q���̂܂��h�~���A�D�ǂȎ�c��ۑS���邽�߂̌��u�����{����v���ƂƂȂ����B���Q�U�N�Y�̎�q�p�ꂢ���傩��A�r�[���X�a�E�u�a�E�֕��a�E���ޕa�E�͕a�E���{�a�E��o�a�i���a�R�O�N�x���畲����o�a����������j��ΏۂƂ���A�t���O�̌���̐R������n�߂āA��q�p�ꂢ����͔|���߂�ށi�فj�ꌟ���A�ꂢ���吶�璆�R��ɂ킽��ޏꌟ���A�@����̐��Y�������Ƃ����S�i�K�ɂ킽��O�ꂵ���h�u���������{�����悤�ɂȂ����B�܂��A�u�h�u�⏕���v���C������A�a���̔�������ޏꌟ���̗�������s����悤�ɂȂ����B

�@����ɁA�̎�_�Ƃ͂��̐A���h�u�@�̋K������ق��A�Q�V�N�T���ɐ��肳�ꂽ�u�k�C����n�鏒���Y�̔�������v�Ƃ��́u�{�s�K���v�ɂ��A���Y�҂̓o�^�A����̔z�t�����A�̎�ނ̑I�肨��ѐ��Y�Ǘ��Ȃǂɂ��ċK�����������A���Y�҂̎��i�v������߂��āA�]���̂悤�Ɏ��R�Ȑ��Y�͔F�߂��Ȃ����ƂƂ��ꂽ�B

�@�����������������Ƃ�������I�ω��������������A���ɖ����ȗ��ꂢ����̐��Y�n�Ƃ��Ċm�ł���n�ʂ��߂Ă��������́A�ˑR�Ƃ��Đ�i�n�ł���n�ʂ͕ς�炸�A�n���Ǔ��ɂ����Ă͋T�c���ƂƂ��ɂ��̎�Y�n�Ƃ��Ă̒n�ʂ�ۂ����̂ł���B

�@��U�߁@�Y�n�̐���

�Y�n�̎���

�@���v�R�N�i�P�W�U�R�j�T���ڈΒn�l���ɂ��n�̎��{��������Ă���A�ڏZ���̊ԂŎg��p�n�̎��炪�i�߂���悤�ɂȂ����B���������̏ڍׂ�m���|����͂Ȃ��A��̓I�Ȃ��̂ƂȂ�Ɩ��������ɂ����闎�����˒�����̋L�^�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�����P�P�N�U�����������œ��������������̎����m�_�C��ɗ������q��i�S�U���W�V�O�Ŕn�P�U�T���j�ƁA�������ɗ������x�R�ǖq��i�Q�S���W�X�T�T�Ŕn�V�Q���j�̂Q�q�g���J�݂���Ă����Ƃ����L�^������ł���B

�@�Ȃ��A�����P�S�N�i�P�W�W�P�j�W������X���ɂ����čs��ꂽ�V�c�̓��k�E�k�C�������K�ɍۂ��A�����S�������狟���̏�n�P�O���̎�z���˗��������˒�����ɏo����A�˒����؊��Y�͏��v�n����肻�낦�č����o�����ƔF�߂���L�^�Ȃǂ�����B�܂��A���P�T�N�T���ɂ͊�茧�����̐l������ܘY������ɖq����J�݂��Ĕn�Q�Q������q���A���̔N�V���ɂ͖�c���q���ɂŔn�P�O�O�]�����͂��ߋ��E�E�{�Ȃǂ����炵�Ă����Ɠ`�����Ă���B

�@���_�ɂ�����n�̎��{��`������̂Ƃ��Ă͖����P�T�N�̔ӏH�A�h�̑��k�ɂōk�n�k���q���ݒu�A����ɂP�U�N�A��P��ڏZ�̕���E�L�E��㕶���̂Q�����A�ԉY���ʂŖq����o�c���A�S�O���]��̖k�C���a��i�ʏ̃h�T���R�����{�����Ƃ����L�^�����邪�A���l�͂܂��Ȃ����Ƃ�p�~���Ęh�̑��k�ɂɏ��n�����Ƃ����B���̂���̔n�́A�̍����P�E�Q���[�g������P�E�R���[�g�����炢�̓y�Y�n�ŁA�g�r���ʔ����邢�͏�p�ɂ��Ă��Ă������A����ɔ_�k�p�Ƃ��Ẳ��ǂ����グ���Ă����B

�@���������w�i�ɂ����ē���ƊJ��������ł́A�����P�S�N�S�������y���V�����\�Y�n�ꓪ����y�Y�n�̉��ǂ��v�悵�A����ɂP�V�N�u�암�Y��P���v�Ə̂����Y�n���ړ����Ďg������ь�z�ɗp���A�P�W�N�ɂ͊J��g����g���b�^�[��Y�n�݂̑��t�����Ęh�̑��k�ɂɔz����ȂǁA�Y�n�̉��ǂɈӂ�p�����B����ɁA�Q�O�N�ɂ͐V���䗿�q�ꂩ�玓�n�P�T���A�Y�n�P�����A���Q�P�N�ɂ͎��n�R�T���̕����������Ē��X�Y�n�̉��ǂ�}�����B�܂��A�Q�R�N�ɂ͔��َ��C�q�ꂩ��ɐB���n�Ƃ��Ĉ��G��R���������Ĕn�C�̉��ǂ����サ�A�R�P�N�ɂ̓y���V�����\�킨��уg���b�^�[��̎�Y�n���w���A����ɁA���̔N�q��g�������ȂǁA���̉��Ǒ��i�ɗ͂𒍂����̂ł���B

�@�����R�T�N�ɎR�z�������������ĂQ�����������{�s�����O���ʂ��āA�e�n�ɔ_�ꂪ�n�݂���A�_�ƌː��̑����ƂƂ��ɂꂢ����ł�Ղ�̍D���ɂ��k�n���g�債�A����ɂ�Ĕ_�k�p������ǂ���Ē{�͊����y���͂��߁A�_�k�n�̎��v���܂��܂������Ȃ����B���̂��߁A�����R�X�N�ɐ������`�ق��P�S���ɂ�苍�n�̉��ǂƑg�������݂̗��v��}�邽�߁u�R�z�S�Y���n�g���v��g�D����Ȃǂ̓���������A�n�C�̓������������������āA�����S�P�N�ɂ͔��_�������Ŏ��ɂP�R�Q�O���𐔂���Ɏ������B

�@�܂��A���̔n�C���ǂɈӂ�p�������Ƃ͗������ɂ����Ă����l�ł���A�����R�U�N�ɂ͖�c�ǂ̔_�Ƃ��g�����W�O�l�������āu��c�ǎY�n�g���v��g�D���A�V���䗿�q�ꂩ���Y�n�u���L���[�o�[�Y���v���w�����ĎY�n�̉��ǂɓw�߂��̂ł������B

�@�����R�S�N�P�O����P�ً�O���S�n�C�{�����i����_�����ɊJ�Â��ꂽ�̂��͂��߁A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�X����R�ً�O�P�O�S�A�����n���i��A����ɁA�U�N�X���ɑ�T�i����_�����ɊJ�Â����ȂǁA��K�͂ȋ��i����_�Ɣ��ق����Ƃ��Č��݂ɊJ�Â��ꂽ���Ƃ���݂Ă��A�������ɔn�Y�n���_�̒n�����z����Ă������Ƃ����������m�邱�Ƃ��ł���B

�@���������n�C���ǂɓw�߂Ă�������A���Ȃ킿�A�����S�S�N�W���Q�R���c���q�i�吳�V�c�j�̖{���s�[�ɍۂ��A���_�w�ɂ����ėD�ǎ��n�R�X����䗗�ɋ������ق��A���ɗ����c�y�����L�̎��n�A���W�F�[����k�C���Y���n�A����������_�����Ɖ��̂��Č��サ���̂ł������B

���_���Y���i��(���_���w�Z) �i�ʐ^�P�j

���َs�ق��P�O�S�{�Y���i�� �i�ʐ^�Q�j

�@�@�@

��n���̗U�v

�@�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�ɔn���NJ��������z����A���t�ɒ������Ĕn�C�̉��ǔɐB���̑��n���Ɋւ����������ǂ邱�ƂɂȂ�ƂƂ��ɁM�n���Ɏ�n�q��R�M��n�琬���P�A��n���P�T���ݒu����邱�ƂɂȂ����B����́A�����A�����J�푈�̌o��������{�R�n�̗����F������A�n���̈�V���}���邱�ƂɂȂ������ʂł���Ƃ����B���̕��j�Ɋ�Â��k�C���ɂ͎�n�q����A��n���ꂩ���̐ݒu�����܂����̂ł���B

�@�Y�n���ǂɔM�S�ł����������Ƃ��ẮA���̌v��ɐڂ���Ƒ����s�����N�����ĂS�O�N�Ɋ������g�D���A��ɂ͂Ƃ��̔��َx���������M�F���A�ψ����ɔ��_�����{����ܘY��������A�ב����������ƒ�g���ēK�n���������y���i���A�L�Áj�ɑI��A�U�v�^����W�J�����B���S�P�N�n���ǂ̎��n�����̌��ʁA�������K�n�ƔF�߂��A�S�Q�N�X���T�����t�����������āu��������n���v�̊J�݂����肳�ꂽ�B

�@���̎�n���͑��ʐςX�U�U�����]�A�펞�U�O�]���̎�Y�n�����炵�A�S�����{����T����{�ɂ����Č��������{���ĂS�����{�����W�O���Ԃ���t���ԂƂ������A�قƂ�ǔ��_�̐l�����p�����Ƃ�����قǂł������B

�@�������āA���̒n���ɂ�����Y�n���ǂɓw�߂����߁A������������吳�����ɂ킽��R�n�琬�ɍv������ƂƂ��ɁA���̒n�����{�����w�̔n�Y�n�Ƃ�����䂦��ƂȂ����̂ł���B

��������n���@�i�ʐ^�P�j

�@���̎�n���́A���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�u�_�U��n���v�Ɖ��́A����ɁA�Q�P�N�T���u�_�U��{�q��v�Ɖ��߂��Ĉ�ʉƒ{����҂̎w���Ɩ��ɂ�����Ȃǐ����̉��ς��o�����A�Q�S�N�T���������Ĕp��ƂȂ����B

�����n�̎���

�@�_�k�p�n�𒆐S�Ƃ���n�C�̉��ǂ��i�߂������@�����̖����ɂ͋����n�̎��������ɂȂ�A�����Ȃǂ𗘗p���ċ��n��J�Â���Ă����B�����S�S�N�i�P�X�P�P�j�V���ɂ͔��_���n�����ƊJ���n����p�n�i���A�{�����n���j�S���R�����̖������n���ċ��n���ݒu���A���̔N�W���ɑ�P��̋��n����J�Â����B���ꂪ��w�̎h���ƂȂ�A���̌�e�틤�i��ɓ��܂�����̂�A�����E���l�Ȃǂ̋��n�N���u�ɐi�o������A���ً��n�ɏo�ꂵ�ėD��������̂��������Ƃ����B

�@���̌�A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�R�z�S�Y���n�{�Y�g��������_��Ȃǂ̌㉇�ɂ��A���z�̔�p�𓊂��ē��_���ɑg���������Ƌ��n���V�݂��A�U���ɑ��n�_�Ђ��ړ]���ĕ�[���n���s�����B���n��́A�n������E�������E�������E���イ�ɂȂǂ̎{�݂���������A�Ȍ�͂P�S�N�܂Ŗ��N�t�H�Q�n���s��ꂽ�B���ɂU�N�P���ɒn�����n�Ƃ��Č��F����Ă��琷��ɂȂ�A�T���u���b�h�A�A���O���A���u�A�A���u�Ȃǂ̌y��n�n�����{������̂��������āA��������n�S������Ƃ�������l����悵�A���ق��͂��ߊ֓��E���ȂǁA�����̋��n�ɂ��o�ꂷ��悤�ȗD�G�n�Y����قǂł������B

���_���n��i���A�{���������j �i�ʐ^�P�j

�n�����F���_���n��i���A���a�E���_���~�n�j �i�ʐ^�Q�j

�@�������A���_���n�͏��a�R�N�ɊJ�݈ȗ��A��ɐԎ��ɔY�܂���Ȃ�����h�����Ă��̖�����ۂɂ����Ȃ��������A�P�S�N�X���̏H�G���n���Ō�ɁA���P�T�N�̒n�����n�K���p�~�ɂƂ��Ȃ��ċ��n��͕�����邱�ƂɂȂ����B�����Ă��̋��n��Ւn�́A���_�̔����p�g�����n���{�Y�g�������Ă������A�Q�P�N�̎���_�n�ݓ��ʑ[�u�@�ɂ�荑����������Ƃ���ƂȂ�A���̌�A��Ƃ��Ĕ��_���w�Z�̕~�n�ƒ������_�a�@�~�n�ɓ]�p���ꂽ�B

�R�p�����Ƃ��Ă̎Y�n

�@���_�͑�������R�n�̍w���n�Ƃ��Ďw�肳��A�����߂ɂ���Đ������̔n�������グ����Ă����B���Ȃ݂ɓ����푈�����̖����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�ɂ����钥���n�̕��ω��i�́A�U�Δn�łQ�T�~�A�W�Δn�łS�O�~�A�X�Δn�łR�R�~�Ƃ����ł������B

�@���̌��т����Y�n���ǂƑ��܂��āA�����A�R�p�n�̒������s��ꂽ���̂Ǝv���邪�A�_�ƌː��͂������k�n�̑����ɂ�Ĕn�C�����͌������A�����S�S�N�i�P�X�P�P�j�ɂ͔��_�������łP�U�V�X���𐔂������ƁA�����͈�i��ނ𑱂��A�吳�T�N�i�P�X�P�U�j�̂P�V�P�W�����ō��Ƃ��Ă��悻�P�T�O�O����O�サ�Ă����B

�@�������A���a�U�N�i�P�X�R�P�j���F���ς̂ڂ����ȗ��A�ĂьR�n�w���͂������嗤�A�o�n�̎��v�����������B���̂��ߍ��́u�D�lj��n����K���v�����z���A�_�яȂ����������t���Ē��Ԏ�n�̔ɐB�����サ�����߁A�T���u���b�g�n�A�A���u�n�Ȃǂ̌y���A�y���V�������n�̏d��͎���Ɍ������A�d������A�������킪��@���߂�悤�ɂȂ����B�������Ă������͖����͂���������Ȃǂ��A�e����߂�悤�ɂȂ����̂ł���B

�@���ɏ��a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�S���ɂ́A�����n�̎�t��Ɛ肵�Ĕn�i�̉��ǔɐB��}�����u��n�����@�v�A����ɁA�D�G�R�n�̊m�ۂ⒥����ړI�Ƃ����u�R�n�����ی�@�v�Ȃǂ����肳��A�n�Y�͌R�n����̒��Ɋ��S�ɑg�ݍ��܂ꂽ�`�Ԃł������B�������s��ɂ���Ē��f���A�R�n�����ی�@�͂Q�O�N�P�P���ɔp�~�����ƂƂ��ɁA��n�����@���Q�R�N�V���̎�{�@�̐���ɂƂ��Ȃ��Ĕp�~���ꂽ�B����ɁA�Q�T�N�T�����肳�ꂽ�u�ƒ{���Ǒ��B�@�v�ɂ���āA�n���悤�₭�ƒ{��ʂ̋K��ɂ��Ƃ���ƂȂ����̂ł���B

���n�Y�̓���

�@�u�n������v�Ƃ���ꂽ�펞���͂������A���ɂ����Ă��_�Ƃ͈ˑR�Ƃ��āu�{�k�E�芠�E�n���v�Ƃ����`�ԂŐi�߂��Ă����B���̂��߁A�k�n�E�m�i��j�n�̂��Ȃ��_�Ƃ͂Ȃ��A�o�c�K�͂̑傫�Ȕ_�Ƃł͂Q���ȏ�����炷����̂����Ȃ��Ȃ������̂ŁA�n�C�����͂Ȃ��������𐔂��A���a�Q�V�N�i�P�X�T�Q�j�����ł́A���_�E���������킹�ĂQ�O�S�Q���ŁA���Ă̑S�����ɕC�G����������Ă����B

�@�������A���a�R�O�N�O�ォ�玔�{�����͌����X�������ǂ�͂��߁A���ɂR�O�N��㔼�ɂ́A����Ƃ��č��x�o�ϐ������ł��o���ꂽ���ƂɂƂ��Ȃ��A�_�Ɛ��̋}���Ȍ������݂���悤�ɂȂ����B����ɁA�@�B�Y�Ƃ̔��B�ɂ���Ĕ_�Ƃ��@�B�����i�߂��A�n�k�v���E���̑��̒{�͔_�@��p�������͂��߁A�������A���H����̍D�]�ɂ��_���ɂ������Ԃ����y���ĉהn�Ԃ�n���肪�s�K�v�ƂȂ�A�n�͂��̌��p�����������͎���Ɍ������Ă������B����͓��������ł͂Ȃ��S���I�ȌX���ł���A�S�O�N�ɂ͑S���̎��{�����͂V�R�P���ƂȂ��ĂQ�V�N�����̖�R���̂P�ƂȂ�A�T�R�N�ɂ͂킸���U�T���𐔂��邾���ƂȂ����B�_�Ƃ̋@�B���ɂƂ��Ȃ��Ă��̌����X���͂���ɑ������̂Ƃ݂��A���܂�n�͊��l�̊ς����悵�Ă���ł���B

�@�Ȃ��A�n�̎��{�ː��E�����̐��ڂ͕ʕ\�̂Ƃ���ł���B

�N���ʔn�̎��{������

| �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� | �N�� | ���@�� |

| �����P�P | �P�P | �����Q�V | �P�V�W | �����S�R | �P�C�R�R�Q | �吳�P�T | �P�C�T�W�P | ���a�P�V | �P�C�S�O�S |

| �P�Q | �P�V | �Q�W | �P�T�U | �S�S | �P�C�U�V�X | ���a�@�Q | �P�C�T�X�V | �P�W | �P�C�T�P�X |

| �P�R | �S�V | �Q�X | �P�S�U | �S�T | �P�C�R�P�T | �R | �P�C�U�R�O | �P�X | �P�C�T�Q�U |

| �P�S | �U�V | �R�O | �P�U�T | �吳�@�Q | �P�C�Q�X�T | �S | �P�C�U�R�Q | �Q�O | �P�C�R�X�U |

| �P�T | �P�P�P | �R�P | �Q�P�V | �R | �P�C�T�P�X | �T | �P�C�U�V�O | �Q�P | �P�C�P�Q�O |

| �P�U | �P�R�R | �R�Q | �Q�P�T | �S | �P�C�U�Q�S | �U | �P�C�V�O�S | �Q�Q | �P�C�Q�X�Q |

| �P�V | �S�O�U | �R�R | �Q�U�U | �T | �P�C�V�P�W | �V | �P�C�T�W�P | �Q�R | �P�C�Q�T�Q |

| �P�W | �R�W�R | �R�S | �S�T�O | �U | �P�C�T�R�X | �W | �P�C�S�W�T | �Q�S | �P�C�R�X�W |

| �P�X | �R�R�R | �R�T | �V�W�T | �V | �P�C�S�X�U | �X | �P�C�T�V�V | �Q�T | �P�C�T�Q�Q |

| �Q�O | �R�S�T | �R�U | �W�V�O | �W | �P�C�Q�P�Q | �P�O | �P�C�T�X�Q | �Q�U | �P�C�U�Q�T |

| �Q�P | �R�V�T | �R�V | �V�R�Q | �X | �P�C�Q�P�U | �P�P | �P�C�T�X�Q | �Q�V | �P�C�U�R�W |

| �Q�Q | �Q�O�U | �R�W | �W�R�S | �P�O | �P�C�R�R�R | �P�Q | �P�C�Q�W�V | �Q�W | �P�C�U�Q�Q |

| �Q�R | �Q�R�P | �R�X | �X�O�R | �P�P | �P�C�T�O�X | �P�R | �P�C�Q�V�P | �Q�X | �P�C�T�W�R |

| �Q�S | �Q�O�U | �S�O | �X�U�W | �P�Q | �P�C�T�T�X | �P�S | �P�C�R�S�X | �R�O | �P�C�S�T�W |

| �Q�T | �P�V�O | �S�P | �P�C�R�Q�O | �P�R | �P�C�S�V�O | �P�T | �P�C�R�X�R | �R�P | �P�C�R�T�X |

| �Q�U | �P�W�S | �S�Q | �P�C�Q�Q�Q | �P�S | �P�C�T�T�V | �P�U | �P�C�S�S�T | �@ | �@ |

�{�\�͗������Ƃ̍����O�̔��_���̐��l�ł���

�_�p�n�̎��{�ː��E�������ڒ�

| �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |

���{���� | �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |

���{���� | �N�� | ���@�{ �ˁ@�� |

���{���� |

| ���a�R�Q | �X�P�S | �P�C�S�T�U | ���a�S�P | �U�R�U | �V�P�P | ���a�T�O | �P�U�W | �P�V�R |

| �R�R | �W�W�W | �P�C�R�T�P | �S�Q | �U�O�Q | �U�W�O | �T�P | �W�W | �X�Q |

| �R�S | �W�V�V | �P�C�P�S�O | �S�R | �T�W�T | �U�R�W | �T�Q | �U�U | �W�P |

| �R�T | �W�V�O | �P�C�O�W�S | �S�S | �T�S�Q | �T�V�W | �T�R | �U�T | �U�T |

| �R�U | �W�Q�P | �P�C�P�X�U | �S�T | �S�U�R | �S�W�O | �T�S | �U�S | �U�S |

| �R�V | �V�X�X | �P�C�P�P�U | �S�U | �R�T�T | �R�T�W | �T�T | �S�X | �S�X |

| �R�W | �V�V�O | �X�X�R | �S�V | �R�O�S | �R�O�U | �T�U | �S�R | �S�U |

| �R�X | �V�R�W | �W�P�T | �S�W | �Q�T�T | �Q�T�X | �T�V | �R�X | �S�S |

| �S�O | �U�U�O | �V�R�P | �S�X | �Q�P�S | �Q�P�V | �@ | �@ | �@ |

�i�_�Ɗ�{�����j

�@��V�߁@���_�Ƃ̐i�W

�����̉萶��

�@�����P�R�N�i�P�W�W�O�j�J��̌��ʓI�Ȑi�W�̂��߁A�{�͂������L�{�����_�Ƃ̌o�c���u�����ڏZ�l��́A�����ɂ��L�y���q���ɂ̐ݗ��ɂ��ċ��c���A���̏�����i�߂Ă������A���P�S�N����Ƃ̑���o��������A�u������Ж�c���q���Ɂv��ݗ����A�������F��c�ǂɎ{�݂�����Ėq�����͂��߂Ƃ���ƒ{�̎��玖�Ƃ��J�n�����B�В��͋g�c�m�s�A�����ē͉���c�ߏ��ŁA�O���ɏ�����̂͂P�T�N�Ƃ����A���̔N�V���ɂ͓����S�Q���̂ق��A�n�����A�P���A�{�Q�T�R�H�����炵�Ă����Ƃ����B

�@���̌�A�В��̐E�����胍���h���ɗ��s���̌Óc�m�s����A�����P�W�N�P�O���J���n�ψ��ЋˑO��ɂ��Ă����Ȃ̒��̈�߂ɁA

�@�u�c�c�����c�c�ډ���c���ɂĖq�����ׂ��Q���������Y��������������̐l�̂ɕK���Ȃ��m�炴��ΔV�����v������̂Ȃ��k��ɔV����������@�����Ƃ�����ׂ��F�F�F�����c�c�R��ǂ����H�����̕K�v��m��^����ʂ֗̕��\���J����̎��Ɏ���Ή�����c���̖q�����g��������ߖT��A�O�ӑ��̎��v�ɂ����炴��ׂ��c�c�v

�Ƌ����̎��v�ɂ��Đ����A���_�̏������ɂ��ċ������Ă���B

�@���������āA�q���ɂł͂��������l��������Ƃ��Ėq���̎��{�o�c���}��ꂽ���̂Ǝv���邪�A�����Q�W�N�i�P�W�X�T�j�̂܂�ɂ݂��~��̂��ߎ������s�����A���S���鋍�������o�Ď����㎸�s�ɏI������B���̂��߁A���N���̖q���ɂ����U���ēy�n�E��������ђ{���̑S����ƊJ���n�������̂����A�R�O�N�ɏ�O�i���A�n�c�j�֎{�݂��ڂ��Ėq����J�݂��A������͖��É��ɉ^��Ŏs�����n�߂��Ƃ����B

�@����A�������̖����Q�S�N�A�_�ƌo�c�����̂��߃A�����J�ɗV�w���Ă��������×Y���A�����A����ɓy�n�̕����������đ傫�ȋ��ɂ����āA���_���o�c�����̂ŁA���̉e�������̂��悤�₭��ʂɂ����������炷��X�����݂���悤�ɂȂ����Ƃ������A�j���ɖR�������̌o�߂͕s���ł���B

�@�����R�X�N�i�P�X�O�U�j�R��̐ΐ�_��Ŗq�����Ƃɒ��肵�A�C�M���X���烑�[�A�V���[��Y���Q����A�����A���S�O�N�o�^�[�������J�n���Ă��璅�X���B�g�[��}��A�吳���N�i�P�X�P�Q�j�ɂT�T�O�O�ҁA�U�N�ɂ͂U�T�O�O�҂̃o�^�[���u����o�^�[�v�Ƃ��Ė{�B���ʂ֔���o�������Ƃɂ��Ă͑O�q�������A�܂������������_�Ƃ̐��҂Ƃ��ĉʂ������Ɛт͑傫�Ȃ��̂��������B

�@�Ȃ��A�吳�S�N�����i�����]���̒Z�p���ɑウ�ă��[�A�V���[�펓�������A�܂��A���T�N�ɂ͍��������Y�������ŏ��߂ĂƂ�����z���X�^�C���펓�����A����ɂU�N�ɂ͓���Y�������đ��B��}��ƂƂ��ɁA��������w�����ăo�^�[������ƂƂ��ɁA�W�N�ɂ͂���܂������ŏ��߂ĂƂ���������S�O�g���l�߂̃T�C�������݁i���̃T�C���͈ꕔ��������ĎO��q����Ɍ�������Ƃ����j����ȂǁA�ꕔ�Ďu�Ƃ̌o�c�ɂƂǂ܂���̂ł������Ƃ͂����A���_�Ɠ����ւ̑f�n������������B

�@�܂��������ɂ����Ă��A�吳���N�ɐX���Έꂪ�L�u�R�V�l�����Ē{���g�������A�،Ó����烑�[�A�V���[��Y���R�V�����w�����A����ɂV�N�ɂ��֓��g�V���ƂƂ��ɒ{���P�O��������ȂǁA�L�{�����_�Ƃւ̈ڍs�����݂��Ă����̂ł���B

���_�Ƃւ̓]��

�@�����_�Ƃ̎厲���Ȃ����ł�Ղ��p�ꂢ����͔̍|���S�����ɂ߂����A�u�L�{�����_�Ɓv���u������p�����萶���Ē{���̎��{�n�����܂���������A�吳�V�A�W�N����̎��{�����͂킸���ɂQ�O�O�����O�𐔂���ɂ����Ȃ������B

�@�������A��P�����E����ɖK�ꂽ�ł�Ղi�̑�\���́A�����̔_�Ƃɒv���I�ȑŌ���^�����B�k�n�͂����闪�D�_�Ƃ̂�������Ēn�͂̌��ނ�r�p�������A���̂��ߔ_�Ƃ͐��v�̈ێ�������ƂȂ�A�ꋓ�ɗ��_�]�Z����҂����o���Ĕ_�Ɛ��͋ɓx�Ɍ������A�_���n�т̗l������ς�����Ɏ������̂ł���B

�@������������@�ɒ��ʂ��������̔_�ƍĐ��̂��߁A��o�҂����͉p�m���W�߁A�E�f�������Ďu�������̂������������ꂽ�u���_�v�ւ̓]���ł������B���Ȃ킿�A���Ռ��ނ����n�͂���݂����点�A���n�ɗ��������_�̔_�Ƃ��Č����肳���铹�́A���̒n�̋C�y�ɓK���������_�ȊO�ɂ͂Ȃ��Ƃ����l���ɗ������̂ł���B

�@���̂悤�Ȉ����v�ɒ��ʂ��A����ɋ����������̓���_�꒷�哇�b�́A�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j�_����̔_����������Ċe�����Ɂu�{���g���v��g�D�����A���_�Ƃւ̓]���@�^�̏�����}�����B�����āA�_�꒷���炪�A�ѕۏؐl�ƂȂ��Ėk�C����B��s���玑���������A���P�O�N�ɖ�c���E��V�̗��g�����m�����E�،Ó������玓���������w�����Ď��{�����A���̐U�����i��}�����̂ł���B�܂��A���P�P�N�ɂ͔~�����\�Y���A������Ђ̕��H��U�v�ɕK�v�ȓ����������m�ۂ��邽�߁A�،Ó��E�m���E�����ʂ���T�W���̎������w�����A��ʔ_�Ƃ⏬��l�ɑݗ^���ė��_�̕��y�ɓw�߂��B

�@�������āA�W�@�ցE�L�u�E�_����̈�̂ƂȂ����w�͂ɂ��A�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�̂U�X�S���ɑ����P�R�N�ɂ͂P�P�O�U���ƂȂ�A���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�ɂ͂Q�O�O�O�����A���T�N�ɂ͓����Q�S�V�U���A���{�ː����V�W�V�˂ɒB���A���ʂR���P�W�V�T�A���̋��z�S�U���W�W�W�P�~�ƂȂ�ȂǁA���_���_�Ƃ��Ėڊo�܂������W�𐋂����̂ł���B

�@�����̑��B�ɂƂ��Ȃ��đ͉X(�������䂤)�삪���Y����A�k�n������ɔ�悭�ƂȂ�A����ɁA�e�����ɐݗ����ꂽ�_�����ǎ��s�g�����_��̑��W�@�ւ̎w�����A���ѕi�]��A�͉X�쏧���Ȃǂ̑��Y����u�����̂ŁA���̌o�c���Q�����P���ꂽ�̂ł������B

�@�Ȃ��A�������ł���c�ǂ̐ē��g�V�傪�句���A�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�ɖ�c�ǒ{���g����ݗ����ė��_�̐U���ɓw�߁A���a�Q�N�ɂ͖،Ó���������Q�R��������ȂǁA�ϋɓI�ȗL�{�����_�Ƃւ̓]�����i�߂��Ă����B

���������H��̗U�v

�@�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�R��̐ΐ�_��Ńo�^�[�������̂��͂��߂Ƃ��A�吳�U�N�i�P�X�P�V�j�ɂ͘h�̑��ō��������Y�������̕�������w�����ăo�^�[������ȂǁA�������Y���ꂽ�����͌l�o�c�̐����Ɉˑ�������Ȃ������̂ł���B

�@�������A�吳�X�N���_�_�Ƃ̊��H�𗏔_�ɋ��߂Ĉȗ��A�ϋɓI�ɓ������B�ɏ��o���A���P�O�N�ɂ͈�ʔ_�Ƃɂ����y���Ď��瓪�����R�P�R���ƂȂ�A�Ȃ������̌X���ɂ������B���̂��߁A�����ؑ���ܘY���͂��ߔ~�����\�Y�E����Ǐ��E���쒼����L�u�����v��A���Y����鋍���̘̔H�m�ۂ̂��ߗ�����Ђ̕��H��U�v�ɂ��Ėz���������A������Б��ł͕��H��ݒu�̍̎Z�x�[�X�Ƃ��āA�����S�O�O�`�T�O�O���ɒB���邱�Ƃ������Ƃ��Ď����A���̎�������Ԃ܂��ł������B

�@���̕��H��U�v�̉ۂ́A���_���_�̐����ɂ������d����ł��邾���ɁA���������Ă̗U�v�^���Ɛΐ�_��⍡���_��̋����o���́A�~�����\�Y�ɂ������̐V�K�����Ȃǂ̓w�͂ɂ���Ă悤�₭�K�v�������m�ۂ��A��Б��ƔM�S�Ɍ��������ʁA���P�P�N�U���k�C������������Ђ����_�Y�Ƒg���̂ł�Ղ�H����������ĉ��{�݂Ȃ���W������A�����̎�����J�n�����̂ł���B

�@�������āA��������ɑS���L���̗��_�n�Ə̂�����b���z���ꂽ�̂ł��邪�A���P�Q�N�V���ɂ͓��Ђ����_�H������݂��Ė{�i�I�ȑ��Ƃ��J�n���A���������ł͂Ȃ��A�אڂ��闎���E���������ʂ̋������D�ԗA���������ďW�ׂ����̂ł���B

�����W�����ƕ��q�@�i�ʐ^�j

���_�̕s���Ƌ�������

�@�O�q�̂悤�ɂ悤�₭�O���ɏ��A���肵�����ɂ݂��������̗��_�ł͂��������A���̓]�����ƂȂ�����ꎟ����́A�C�O����̓����i�̗A�����������Ă킪���̓��ƊE���������A����ɉ����Ē����ɂ킽��s���̉e�����A���Y�����̒ቺ�������Ђ̎��ꐧ���ȂǂƂȂ��Đ��Y�҂ɂ�������ȂǁA�S�ʓI�ɗ��_�Ƃ��s���ȗ���ɂ�����A�K�������y�ςł����ł͂Ȃ������B

�@���ɁA�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�X���̊֓���k�Ђɒ[��������i�A���ł̈ꎞ�Ə�������A�����O���Y�����i���������č��Y�����i�͑��ʂɑ؉݂���ȂǁA�s���͂܂��܂����������Ԃł������B�����������Ƃ���A���Ɖ�Ђł͌��������i�����������A��������̋����ɂ��s���i���i�Q�����j�������A���������̐�����}�������߁A���_�Ƃ͑傫�ȑŌ�����ł������B���̂����A�Q�����̓o�^�[�̐��������ƂȂ�ɂ�������炸�A���̔������ꉿ�i������߂Ĉ����ł���̂ɑ��A���Y�҂��q���̎���p�Ƃ��ĉ�Ђ���w������E�����͑����Ȋ����ƂȂ�ȂǁA�s�����ȓ_�����������B

�@���̂悤�ɁA��Б��Ɛ��Y�ґ��Ƃ͏�ɗ��Q���Η����A���ҊԂ̕������₦�Ȃ������B

�@�������A�ߏ�Q�����ɂ��Ă̕s���_�Ƃ��āA���Y�҂����������邱�ƂƂȂ�A���_���������̗͂������đg�D�I�ɍH����o�c���A����ɁA�̔��@�ւ�݂��ė��_�Ƃ̋��łȊ�b����邽�߁A�吳�P�S�N�i�P�X�Q�T�j�T���Y�Ƒg���@�Ɋ�Â��u�k�C�������g���v�����A���P�T�N�R���ɂ͑g�D��ύX���āu�k�C�������̔��g��������v�i�����j�Ƃ��A�S���I�g�D�֔��W�̑��|���肪����Ă����B

�@���̂悤�ɁA���_����芪���[���ȏ�Ԃ��A���ڊԐڂ��킸�A�]�������ɂ����铖���̗��_�ɂ����Ȃ��炸�e�����y�ڂ��Ă������̂Ǝv���邪�A���ꂪ��̓I�Ȗ��Ƃ��Č��ꂽ�̂͏��a�U�N�i�P�X�R�P�j�̂��Ƃł������B���Ȃ킿�A���N�V�������ɂ������{�����i������Ёi���a�Q�N�X���k�C�����������Ђ����̕ύX�j�̔��_�H��ł́A����܂łP���P�S�K�V�Ђł��������̂��X�K�R�ЂT�т܂ňꋓ�ɂR�U�E�S�p�[�Z�\�g�ɋy�ԓ����̒l�������s�����̂ł���B

�@�������A�������̎���ꐧ�����\�肵�Ă��邱�Ƃ��ʒm���ꂽ���Ƃɂ���āA�ɂ킩�ɖ�肪�\�ʉ������B�����ɑ���ˑ��x�����߂������_���̋����͂������傫���A�������ł��������B�����A���Ɖ�Г��Ɏ������������엏�_�g���Ə̂���g�������������A���̑g���ɂ͂��������傫�Ȗ��ɑΏ�����\�͂͂Ȃ������B���̂��߁A���̍ہA���ڎ���̎�ŋ������������悤�Ƃ���_���c���h�ƁA��ނȂ����u�Ƃ��Ă����e�F�����Зi��h�̓�h�ɕ�����A�݂��ɂ��̂�������đ����Ƃ����A�����鋍���������N�����̂ł���B

�@�_���c���h�͂P�O���Q�O���ɉ���J���A���炪�o�����āu���_�g���v���������A����̎�ŋ������������悤�Ɛ}���Ă����B�������A���������_���c���h�̓����ɂ�����炸�A��Ђł͂P�Q�����ɂT���̎��ꐧ�����{��ʍ����đ������{���邱�ƂƂ������߁A���悢�掖�Ԃ͐[���������B���̎��Ԃ�J�������n���x�����͋}����A�n���E�O�R�E��u�E�_�U�̊W�e���������ė�����K��A�P�������c�����̂ł���B���̌��ʁA�@�P�A�����Ƌ��c���ĉ�Ђ̐��������������������邱�ƁB

�@�Q�A���Y�҂͍����Б��̂����Ȃ�\�o�������Ă��u���Y�����͐��Y�Ҏ��珈�����邱�Ƃ𗧑O�Ƃ��e�����Y�Ƒg���ɂ����ċ��������A�e�Y�Ƒg���͖k�C�������̔��g��������i�����j�ɉ�����������ɂ�菈�����H����v���Ƃ������Ƃ���B

�@�R�A�P�Q���������ɗ�����ɉ����̎葱�������邱�ƁB

�@�S�A��Ђ̏��v�����͂��ׂė�����狟��������̂Ƃ����Y�ҌX�Ŕ̔����Ȃ����ƁB

�Ƃ��������������̕��j�������Ƃ̊ԂɊm�F���ꂽ�B

�@����ɁA�����Ɠ��Ɖ�Ђ̊Ԃł́A���V�N�P���P�T���u���������Ɠ����i�̓����������v�\���A

�@�P�A�������ӔC�������ē��Ɖ�Ђ̕K�v�Ƃ��錴���������������邱�ƁB

�@�Q�A���Ɖ�Ђ́A�o�^�[���̔����Ȃ����ƁB

�@�R�A�����͗����̐����̔������Ȃ����ƁB

����|�Ƃ���O�匴�����m�F���A�����镪�Ɛ��x���m�������̂ł���B

����{�����i�i���j���_�H��@�i�ʐ^�P�j

�k�C�����_�̔��g���A����_�����H�� �i�ʐ^�Q�j

�@�������āA���a�V�N�i�P�X�R�Q�j�P���u���_���_�̔����p�g���v���ݗ������ƂƂ��ɁA�����̔��_�o�������݂����A�Q���������{�����i������Д��_�H��̐ݔ��𗘗p���āA�o�^�[�̐������J�n�����̂ł���B�����̏W�����́A���_�̂ق��둾�E�������E�������E���I�Ȃǂɋy�сA���N�W����������H��̌��������ɐ����H��̐V�݂ɒ��肵�A�X�N�R�����瑀�Ƃ��J�n�����̂ŁA���Y�����͂���瓝������ɉ����č����I�ɏ��������悤�ɂȂ����B�Ȃ��A���̊Ԃ̂W�N�P�O���ɑ���{�����i������Д��_�H��́A�������ي�����Д��_�H��ƕς���Ă����B

�@���̂悤�Ȍ����������������s���Ă���Ԃɂ��A�����̓��������͑����̈�r�����ǂ�A���a�W�N�ɂ͂R�O�S�O���A���{�ː��V�W�R�ˁA�P�˕��ςR�E�W���ƂȂ�A����ʂ͎��ɂQ���Q�P�S�O�ɒB���Ă����B

�@�������A���������̌����ɂƂ��Ȃ������앨�͔̍|�Ƃ��̌��������낻���ɂȂ��Ă������߁A�������ቺ���A���Y�����̂V�O�p�[�Z�\�g���Q�����ɂȂ�Ƃ����V���ȓ���ɒ��ʂ����̂ł���B

�@���̂��߁A�k�C���{�Y������A�k��_�w�����̑��W�@�ւɂ�鑍�������̌��ʁA�_���y��̉��ǂƖq���͔̍|�Z�p�ȂǂɊւ���K�Ȏw�����j�����Ă��A�����앨�𒆐S�Ƃ���֍�̌n�������ꂽ�{�i�I�ȁu���_�����v�̊m�����}���Ă������̂ł���B

�g���R���i�X�Ђ̍���

�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�T���������B�̑�G�Ƃ�������u�g���R���i�X�����v�ɂ��`�������Y�����G�Ǔ��y�����ɔ������A�S���{���E�����|�Ɋׂꂽ�B���̔N�P�O���ɂ͓������암���ɂ����ُ̈�ȗ��Y�����������̂ŁA�������̑S�{���i���P�S�U���A�Y�R���j�ɂ��Č��f�����{�����Ƃ���A���S�R���i�R�O�p�[�Z�\�g��j�A�Y�R���i�P�O�O�p�[�Z���g�j�Ƀg���R���i�X�������������ꂽ�B

�@���̂��߁A���ł͋}���哯�����ɑ��h�u�̐�����������ƂƂ��ɁA�����ɑ��Ă����₩�Ȗh�u�ǂ̏o����v�����A���n�ɖh�u�ǖ{����u���Č��f�Ǝ��Âɖ��S���������̂ł������B������암���ɂ����Ă��S����������v���͂��Ă��̑�ɂ�����A���f���̐ݒu����h�u��Ƃ̕��S�A���ނ̒��B�ȂǑS�ʓI�ȋ��͂𑱂������ʁA���̐��ʂ�����A���P�Q�N�S���ɂ͊��S�Ƀg���R���i�X������o�ł��邱�Ƃ��ł����B�������āA�҈Ђ�U��������암���̃g���R���i�X�Ђ́A�Ƃ肠�����I�~����ł����̂ł���B

�@�������A���Ԃ�[���Ɏ~�߂��F�������́A���̔N����ɑS���{���̌��f�����{���邽�߁A�W�_���ɌĂт����đS����ۂƂ���u�h�u�g���v���������A�������炪�g�����ƂȂ�A�e�����Ɍ��f�����̑���݂���ƂƂ��ɁA�����ɑ��{�i�I�Ȗh�u�ǂ̏o��v�������B�����ɂ����Ă����̗v���ɉ����h�u�ǂ�ݒu���A���f�����Ď��Âɓw�߂����ʁA�g���R���i�X�ɂ�鑽���̎����̐��B��a���A�܂��A�����ۗL�����������A���̂����A�ɐB��Q�ƂȂ鑼�̎�������������Ƃ������ʂ����킹�āA�����Ԃ�ǍD�Ȑ��т��グ���̂ł���B�������A�ߗג����ŋ��𑼊Ǔ��ֈڏo����ꍇ�́A�����܂ň����t���Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ɑ��A���Ɍ������i��L���铖���̋��́A���ł��ڏo�ł���Ƃ��������I�Ȍ��ʂ����ꂽ�B

�@���������̔��ʁA�d��Ȏ��Ԃ��������Ă����B���Ȃ킿�A��Y���̂������̂قƂ�ǂ��g���R���i�X�Ɋ������Ă������Ƃł���B���̂��ߓ����ł́A

�@��A�����������퉲���͓j�E�����ɕt���A��[�퉲���ɂ͍w�����i�̌܊���⏕����B

�@��A���������퉲���ɂ��Ă͊e�{�Y�g���ɂ����āA�ӔC�������Ď��Â���B

�Ƃ������j�ł���ɑΏ��������A�����̊�����Y���̂��������������͂Q���ŁA���̑��͕��������ł��������߁A�{�Y�g���̎��Âɂ܂Ƃ���ƂȂ�A�X�V�͔F�߂��Ȃ��Ƃ�������ł������B���Ƃ����������ł����ۂɂ͎�t���s�\�ł���A���Âɂ���ĉ���Ƃ��Ă������p�����Â�K�v�Ƃ��邽�߁A��t���̓K������������s�\������̂ŁA�_�ƂɂƂ��Ă͑傫�ȑŌ��ł���A�������_�̑O�r�ɂ��傫�ȏ�Q�ɂȂ肩�˂Ȃ����ł������B���̂��ߒ����́A�����̕����H�꒷�A�������ق̐{���H�꒷���̑��̗L�u�ƂƂ��ɁA�ĎO�ɂ킽�蔪�_�̎����i���A�늳�S��Y���̍X�V���Â������ʁA�e�ՂɊ�����j��ύX���Ȃ������������A�U���Q�T�����ɜ늳��Y���S���̍X�V��F�߁A�܂��A�w�l��Y���ɂ��ĉ��i�̌܊����⏕����邱�ƂɂȂ�������łȂ��A��Y���̍w���ɂ��Ă������̐ϋɓI�Ȃ�������ɂ��A�}���ɐV��Y�������邱�Ƃ��ł����̂ł���B

�������ӂ̔茚��

�@�吳�X�N�i�P�X�Q�O�j����_����̊e�����ɒ{���g�����������A���_�_�ƍĐ��̂��ߗ��_�ւ̓]���������Ă���A���W�ւ̋��̓������ǂ������Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł��邪�A���ꂩ�炿�傤�ǂQ�O�N�ڂɂ����鏺�a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�ɂ́A���������R�S�X�S���A����ː��W�R�T�ˁA��˕��ςS�E�Q���𐔂���܂łɂȂ����B

�@���̗��_�U�N�Q�O�N���L�O����ƂƂ��ɁA���_�_�Ƃ̐U���ɍv�����Ă��������Ɋ��ӂ̈ӂ�\�����߁A���_���_�̔����p�g���̕~�n���ɁA���g���E�������_�H��E�������ٔ��_�H��̎O�ҋ����ɂ���āA������u�������ӂ̔�v�����������B��́A�����Q�E�Q�W���[�g���A�����������炢�̎��R�ɁA���̓����������䐴�̊������ɂ�������_���̊�с@�����Ɋ������Ɛ[�����ݍ��܂ꂽ���̂ŁA�W���Q�������̊W�҂�_�����W�܂�A�������ӍՂƂƂ��ɐ���ȏ��������s�����B

�������ӂ̔�@�i�ʐ^�j

�@����́A�������̓������ǂ�A���Ɉ��肵�����_�̈�ɒB�����_���̐S����悭�\���������̂ŁA�Ȍ�͖��N����Ȋ��ӍՂ��������Ă���B�������A���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�ɂ͎��{�����R�U�Q�R���𐔂���Ɏ��������̂́A�푈�̉e�����A����_�Ƃ��Ă��̌サ�炭�͌����̌X�������ǂ����̂ł���B

�{�����j�a�̔���

�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j����P�Q�N�ɂ����ăg���R���i�X�����ɔY�܂���Ȃ�����A�S�_������̂ƂȂ��Ă����o�ł����̂ł��������A�P�V�N�Ɏ����č��x�͒{�����j�a�̔����ɂ��A�ĂёŌ����邱�ƂƂȂ����B

�@�{�����j�a�ɂ��ẮA�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�Ɏ{�s���ꂽ�u�{�����j�\�h�@�v�Ɋ�Â��A���N�P�����̗Տ������ƃc�x���N���\�n�����ɂ���ė\�h�u�����Ă����B�Ƃ��낪���j���̔������݂�ƁA���a�P�P�N�ɂT���A�P�Q�N�ɂP���A�P�R�N�ɂS���Ɣ�r�I���Ȃ��������A�P�S�N�ɂP�W���A�P�T�N�ɂQ�Q���A�P�U�N�ɂQ�W���Ə��X�ɑ���������A�P�V�N�ɂ͂R�R���̜늳���𐔂����̂ł������B

�@���̂��ߒ��́A�S���_�Ƃ̗����Ƌ��͂�ƂƂ��ɁA�����{�Y�ۉƒ{�q���W�̑������ɂ���āA���̖o�ł������đS�{���̌��j���������{�����̂ł���B���̌��ʁA��Վ������łP�U�O���A��O�������ł͂T�Q�������A���v�Q�S�T���̜늳�����o�����_�Ƃ́A�o�c���o�ϓI�ɂ��傫�ȑŌ����邱�ƂɂȂ����B�������āA�_�Ƃ͕s���̂����ɂ��̔N�𑗂������A���N���{���ꂽ�����ł͜늳���͂킸���S���Ƃ����D���тɏI���A���̌���傫�Ȕ������݂邱�ƂȂ����ڂ��Ă���B

�펞���̗��_

�@���a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�R���k�C���̓��Ɖ�Ђ͖k�C�����_���Ђɓ�������A�����̖������ي�����Д��_�H��������̐����H��������ɋ��_���Ђ̍H��ƂȂ����B�܂��A����ƕ��s���Ĕ_�ƒc�̂̍ĕҐ����i�߂��A�����E�k�A�E�Y�Ƒg���k�C���x���̎O�c�̓����Ƃ����`�ŁA�����͓��N�P�O���ɉ��U�����B

�@�������āA���_���Ђ̖��̂��ƂɑS���̓��Ƃꂵ�A�펞���������̒��Ŋe�펖�Ƃ��܂��Ĕ��W�𑱂��邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�푈���������Ȃ�ɂ�Ă��ׂĂ��펞�̐����ɑg�ݍ��܂�A�_�ƌo�c�ɂ����Ă��n�͂̈ێ����i�����Ƃ��闏�_�́A�āE���Ȃǂ̎�H���o���P��`�Ƃ��鐭��ɉ�����A����ł͐���̊g��ɂ���Ēj�q�s�N�҂̉�����A�R���H��ւ̒��p�������ƂȂ��āA��J���͂͑������ʼnƂ𗣂�A�c���ꂽ�N���͕w�l�Ǝq����ɉc�_�𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ԂƂȂ����B���̂��ߍk�n�͎���ɍr�p���A�����̊Ǘ����v���ɂ܂������A��������������X��������Ă����B

�@���a�P�W�N�ɂ͔_���Y�Ƒg���A���n�{�Y�g������������Ĕ_�Ɖ�ƂȂ�A��ɂ͒������A�C����Ƃ����悤�ɁA�펞��������i�Ƃ��т����Ȃ������ʁA�����̓��������͂R�O�O�O��������A�I���̂Q�P�N�ɂ͂Q�O�U�W���ƁA���a�S�N�̎��瓪���܂Ō�ނ����̂ł���B����ɁA�I��ɂ���ĕ����҂�C�O���g�҂��}���A�H�Ɠ��蔲���邽�߂̔_�Ɛ��Y�����͂���������������A�y�n�Ƃ����y�n�͉\�Ȍ���H�Ƒ��Y�Ɍ�����ꂽ���߁A�����̎���͎���ɍ���ƂȂ�A�����̐��Y�͒��������������B�Q�Q�N�̓��v�ɂ��A���������Q�P�W�T���A����ː��V�P�Q�ˁA�P���N�̎Y���ʂP���R�V�R�O�ŁA���a�P�U�N�ɔ�ׂ�Ɠ����łS�O�p�[�Z���g�A���ʂłS�W�p�[�Z���g�̌��ƂȂ�A���_�̑O�r�ɕs�����犴��������ł������B

���_�N������

�@���m�̐��E�ɒ��悤�ȓ����̗��_�o�c�̑O�r�ɂ́A���܂��܂ȏ�Q������A�������̖��ɒ��ʂ����̂��܂����R�ł������B�������_���͂��̋��ɗ����������A���_�U���ɂЂ�������g�̂ł��邪�A���a�S�N�ɔ��_���{�����lj�̗L�u�R�P�����A�i����ǂ�ڎw���]���̃G�[�A�V���[�ɑウ�āA�D�y�ߍ݂���z���X�^�C����i�I�����_�̃z���X�^�C���̎Y��ŁA���炾���傫���A�����̂͂�_�������č���ʂ����ɑ����̂������j�����R�P�������A�����̊�b�i��̂��Ƃ�������肵���̂��A���̓w�͂̌���ł������B

�@�܂����̂���A���_�o�c�ɂ��ď�ɋN���鐔�����̖��������������A������������Ă䂱���Ƃ���_���O���[�v�u���_���_�Ȋw�������v�Ə̂���g�D���������B������̑g�D�́A����̌����{�݂⎖��������������A���̌�������u�����肵�����̂ł͂Ȃ��A������������O���[�v�ɂ����Ȃ��Ƃ�������܂łł��邪�A�_��⓿��_��A���Ɖ�Ђ̋��͂����āA�y��̉��ǁE�h���т̑����E�����͔̍|�i���ɐԃN���o�[�j�E�������̌��������Ȃǂ̏����Ɏ��g�݁A�������_�̔��W�ɐs�������̂ł������B���a�Q�P�N�ɂ́A�b��̕����Ό��q�����u�t�ɏ����ĕ�����J�Â������A���ꂪ���݂Ȃ��p�����Ă���~�����_�w�Z�̎n�܂�ł���B

�@���A���_�o�c�̊�@�ɓ��ʂ����������a�Q�Q�N�A�k�C�����_����������Ёi�Q�P�N�P�Q�����_���Ђ����g�A�����Ƃ̑O�g�j���S���̍H��Ɂu���_�N������v�j�v��z�t���A�����闏���̌������Ăт������B���̌��ʁA������v�������͂��߁A�S���e�n�ɑ��X�Ɨ������������ꂽ�̂ŁA����ɑS���I�ȘA���g�D����铮���ɔ��W���A���N�V���Q�V����y�@�_�w�Z�őn������J����u�k�C�����_�N�����A���v���������ꂽ�̂ł���B�����ď���ψ����ɂ́A���_���_�Ȋw���������ォ�痏�_�o�c�̉��P�����Ɍo���L�x�Ȃ����A�����̑n���ɂ��s�����������̑��c�������I�C���ꂽ�B�܂��A���N�P�Q���ɂ͒����e�������͂��߁A�O�a�E�����E���z�E���ɁE�둾�Ȃǂ̊e�������܂߂āA�����Q�O�̒P�ʒc�̂������ė������_�n���A�����g�D���ꂽ�B�Ȃ��A�k�C�������A�́A�R�O�N�P�Q�����k�n���ɋ����g�債�Ėk���{���_�N�����A���Ɖ��̂��A����ɁA�R�W�N�P�Q���ɂ͑S���ɍL�߂ē��{���_�N�����A���Ƒg�D�����߁A���W�I�g�傪������ꂽ�B���̗����̔�����������ψ����ƂȂ������c�����́A�S�Q�N�P�Q���ɗE�ނ���܂ŁA���悻�Q�O�N�ɂ킽�肻�̐E�߂Ċ����̂ł������B

�@�܂��A���c�ψ����E�ނ̂��ƂS�R�N�ɏ�C�ψ��ƂȂ��������̉����F���́A�S�T�N���畛�ψ����߁A����ɁA�T�R�N���瓖���o�g�Ƃ��ē�l�ڂ̈ψ����ƂȂ�A�S���I�ȗ���ŗ��_�E�̔��W�ɐs�����Ă���B

�@�Ȃ��A�S���V�u���b�N���c��݂̘A���𗬂�}��A�����ɂ����鋤�ʖ����������c���邽�߁A�S�U�N�P�P���ɖk�C�����c���ݗ����A�����������F������ɐ�����Č��݂Ɏ����Ă���B

�@�܂��A���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�Q���ɔ��_�n���A���ł́A�S�����̏��q�������g�D���A�������P�ɗ͂𒍂��ł���B

���_�Ɠ��̊C�O���K

�@���a�Q�R�N���������O�L�u�k�C�����_�N�����A���v�i�ȉ��A�����Ə̂��j�́A�u�k�C���̗��_�𐢊E�I�����ɓ��B������B�v���߂ɁA�k���ɂ����闏�_�̎��Ԃ��������k�C���Ɏ�����悤�ƁA���a�Q�V�N�T���ψ������c���������w�Ƃ��Đ����ƁA�k�C���o�^�[�A���_�_�����̑��W�c�̂̌o�ϓI�����ēn�����A��P�N���ɂ킽��f���}�[�N�A�X�F�[�f���A�m���E�F�[�A�h�C�c�A�I�����_�A�A�����J�̏������_�ƂɏZ�ݍ��݁A�o�c�̎��Ԃ�̌����A�Q�W�N�P�O���A�������B�A���㓹���e�n���͂��ߊ�茧�Ȃǂŏ���u�����s���A����Ɂu���̌����f���}�[�N�v�����_�o�c�̉��P�ɓw�߂��̂ł���B�����������c�ψ����̓n�����K���_�@�Ƃ��āA�������͂��ߊe���_���ƒc�̂̌㉇�̂��ƂɊC�O���K�̂��ߓn�q���闏�_�Ƃ��N��ǂ��đ�������悤�ɂȂ�A���ʋߔN�C�O����̎��K������������悤�ɂȂ�A���ۓI�Ɍ𗬂�[�߂�悤�ɂȂ����B

�@�������Đ������̊C�O���K���͔_�����P�̌����͂ƂȂ��Ċ��Ă���B

�@�܂��A����Ƃ͕ʂɓ������a�S�W�N����T�U�N�܂ŁA�u�N���{�����N�A�ƒ�w�l�C�O���C���Ɓu�����̑D�v�ɑ��Ă�����e�E��萔���̐N�w�l���Q�����A����A�W�A�A������K��A�F�D�Ɛe�P��[�߂��̂ł���B

�{�Y�U����