��U�ҁ@�����E���h

�@��P�́@�x��

�@�@��P�߁@�x�@

�x�@�@�\�̑n�n�ƕ����̐ݒu

�@�����Q�N�i�P�W�U�X�j�|�{���g�𒆐S�Ƃ��������{�R�ƈېV���{�R�ɂ�锠�ِ푈�ɂ���đ傫�ȑŌ��������̂́A���������ő�̓s�s�ł��锠�ق̎����ێ��́A�J��g�̓��ʂ���ۑ�ł������B���̂��߁A���x�̕ϊv���o�����ƁA�����S�N�X���ȗ��s�������܂�̔C�ɓ������Ă�����q�����Ō�ɁA�R���ɂ�鎡���ێ���p�~���u����紑��K���v���߂Ė{�����̌x�@�@�\��݂��A紑��������Ă��̌x��ɓ����点���̂����T�N�W���ł������B�������A���̓����̎����܂���͎s���Ɍ���A���u�n�̑��X�́A���Ƃ��Ǔ��ł����Ă������܂�̕K�v���Ȃ��Ƃ���ɂ����Ȃ������̂ł��邪�A���̌�W�N�W���ɕ��R�ƍ]���ɓԏ���݂���ȂǁA�̐��̐����������͂����Ă������B

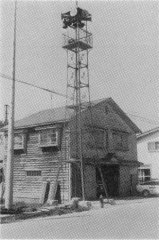

�@���N�P�Q���ɂ͕{���ɂ�����s���x�@�K���Ƃقړ��l�́u�J��s���x�@�K���v���߁A�悤�₭�S���ꗥ�̌x�@�@�\������ƂƂ��ɁA���X�N�Q������紑��������ɉ��߁A紑��ԏ��������ԏ��ɉ��߂�Ȃǂ̑[�u���Ƃ����B����ɁA�P�O�N�R�����َx���Ǔ��ł́A�����ԏ��Ȃǂ����߂Ĕ��ٌx�@����u���A���o��������݂���ƂƂ��ɁA���R�����E�]��������ݒu���āA��肢�������̐����������ꂽ�B���������āA���n���͔��ٌx�@���̏�������Ƃ���ł��������A�����P�Q�N�R���ɂ͎��s�����Ɠ����Ɂu�X�����v���ݒu�i�J���b�O�Z���j����Ċ����E�R�z�̓�S���NJ������B����ɁA�P�T�N�R���ɂ͔��ٌ���������āA���ٌx�@�{�����ݒu���ꂽ���Ƃɂ��A�X�����͐X�x�@���ɉ��߂��Ă��̒n�������������B�����P�V�N�ɂ͐X�x�@�������r�I���u�̒n�ɂ������싂�ƒ������ɕ������݂���ꂽ���ƁA���n���Z���̗v�]��������āA�P�W�N�V���Ɏ��̍����ɂ��R�z���Ɂu�X�x�@���R�z�������v���ݒu���ꂽ�B�����ĕ������ɐē��T�O�������C������A�����͕������Ƃ��Q���ŁA�R�z�����Ɣ��_���̓����NJ����Ƃ����B

�@����O�\�㍆

�@�R�z�S�R�z�����j�x�@�������u�L�A�X�x�@���R�z�������g�̃V�A�R�z���E���_�m��J�����NJ��Z�V���B

�@�E������

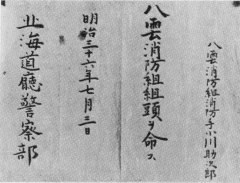

�@�����\���N������\����@���ٌ��߁@���C��

�@�Ȃ��A���̌x�@�����̐ݒu�ɍۂ��A�R�z�����̍�{�e���͒��ɗp�Ƃ��Č��ƈ����t�������A����ɂ�蔟�ٌ��߂���ؔt��g���\�����ꂽ�B�܂��A���̌��Ƃ͓����ɎR�z�����˒�����ɂ����p���ꂽ�B

�@����k�C���������⑺�ʏr�ɂ���āA�����P�X�N����Q�O�N�ɂ����Ċ����������s���A�]���̎x����p���ē����ƒ��������S�������u�����Ƃɂ���ƂƂ��ɁA�S�撷�Ɍx�@���������˂����A�S�揑�L�ƌx���E�x��������݂Ɍ��C�����邱�ƂƂ����B�܂�����Ɠ����ɁA�]���̌x�@������p�~���A�e�����˒�����������Čx�@�����ɂ��āi���̋t�̏ꍇ������j�A�������˒��Ɍx���E�x��������˂�����Ƃ������j���ł��o���ꂽ�̂ł���B

�@����������A�̉����ɂ���āA�����Q�O�N�U���P�O���R�z�����E���_�����˒��O��v���Y�ɑ��u���k�C���x����v�Ɓu�X�x�@���R�z�������������Y�v�Ƃ̎��߂���t����A�˒��ƕ������̌��C�̐��ɓ������B

�@���Q�P�N�R���ɂ́A�����E�R�z�S�����ƋT�c�E���S�������������A�T�c�ق��O�S���������ё��ɐݒu�����ƂƂ��Ɏ��ьx�@�����݂����A�X�x�@���������ƂȂ����̂ŁA�R�z�������͂��̊lj��ɑ����邱�ƂƂȂ����B�Ȃ��A�������ł͂P�X�N�R���ɁA���؎��O���ɏ������ݏ����u����Ă������A�O�q�̌��C���x�ɂ���ĂQ�O�N�T���u�X�x�@�����������v���ݒu����A�U���Ɍ˒����{��ς������������𖽂���ꂽ�B����ɁA�Q�P�N�R���ɂ́u���ьx�@�����������v�ƂȂ����B

�@���̂悤�ɍs�����ƌx�@���̌��C�Ƃ����ȈՂȖӔ����{�s���ꂽ�̂ł��邪�A���̊Ԃɂ��{���͖ڊo�܂������W�𑱂��A�e��̋Ɩ����܂�����ɕ��G�ƂȂ�A���������X�I�ȋ@�\�̈ێ�������ƂȂ����B���̂��߁A�Q�S�N�V���̓������������ɂ���čĂэs�����ƌx�@�������A�Q����C�����������j���Ƃ�ꂽ�B����ɁA�R�O�N�S���̉����ɂƂ��Ȃ��A�S�撷��˒��ɂ�鏐���E�������̌��C�͐��x�I�ɂ��p�~���ꂽ�̂ł���B

�@�������A�����������x�I�ϊv�̌o�߂͂��̒ʐ��ł���Ƃ��Ă��A���ۂɂ͂���ȑO�����˒�����E��x�@�����Ƃ������j�͕���Ă���A�Q�R�N�S���ɂ͎��ьx�@�������̗����E�R�z���E�������Ȃǂ��͂��߂P�Q�������p�~����锼�ʁA����،Ó��Ɠ����Ɂu���_�����v���V�݂���A���ɂ_���Ɉڂ��ĎR�z�����ƒ����������NJ����邱�ƂƂȂ����̂ł���B�܂��A���������p�~��̗������͐X�����̏����ɑ����A�Ăя������ݏ����u����邱�ƂɂȂ����B

�@�����R�O�N�P�P���k�C�������������ɂƂ��Ȃ��A�]���̌S������p���ĎD�y�ق��P�W�x����ݒu���A�T�c�O�R�S�����͋T�c�x���Ɖ��߂�ꂽ�B����ɁA�R�Q�N�P�O���ɂ͋T�c�x���َx���Ɖ��̂��A�������قɈڂ����̂ł��邪�A�x�@���͈ˑR�Ƃ��Ď��ьx�@�������̂܂ܑ��u����A�S�O�N�R���ɂ��ꂪ�p�~�ɂȂ��Ĕ��ٌx�@���̊NJ�����Ƃ�

��ƂȂ����B

�@�Ȃ��A���̊Ԃ̂R�O�N�T���ɂ͒��������ɕ������ݒu����A���_�����̏������痣��Ă������A�R�X�N�ɕ������p�~����čĂє��_�����̏����ɂȂ��Ă����B

�x�@���ւ̏��i

�@�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�X���Q�U���A�x�@�͊g��̈�Ƃ��čs��ꂽ�啝�ȑg�D�ύX�ɂƂ��Ȃ��A�u���_�x�@�����v�́u���_�x�@���v�ɏ��i���A�X�����Ǔ����������邱�ƂƂȂ������A���P�P�N�ɂ͐X�������x�@���ɏ��i�����̂ŁA���_�x�@���͎R�z�S���������������邱�ƂɂȂ�A���݂̉��n������ꂽ�̂ł������B

�@�����̌x�@�����ɂ́A���_�����ƂȂ��Č˒�����ƂƂ��ɎR�z��������ړ]���������Q�R�N�Ɍ��z�i���A���_�X�ǑO�ŁA�˒�����Ɠ����j�������̂ŁA�R�O�N���܂���o�ĘV�������������A�{���ɓƗ����������������ċ����Ȃ������߁A���}�ȉ��z�ɔ����Ă����B�������A��ꎟ���E����̌o�ϊE�̕s���́A�����E�n�����킸�o��ُ̋k����������A�n����݂̂ɂ�錚�z�͕s�\�ȏł������B���̂��ߒ��̗L�u�́A�吳�P�S�N�V���Ɂu���_�x�@�����z����������v��g�D���Ėؑ���������ƂȂ��ĕ�����s���A�x�@���ɉ��z��Ƃ��ĂP���T�O�O�O�~��k�C���n����֊�t������j���m�F�����B����ɂ���Ċ���������́A����z�P���T�R�Q�U�~����K�i�a�����q���܂ށj�̂����P���R�T�O�O�~����t���A�c���͓����ݔ���⎮�T��ɂ��Ă邱�ƂƂ����B�Ȃ��A���̂ق��ɒ����n����ɒ��ڂP�T�O�O�~���x�o�����̂ŁA��t���z�͓����̗\��ǂ���P���T�O�O�O�~�ƂȂ��Ă����B�������ė��P�T�N�P�P���A���ʒu�ɖؑ��Q�K���Ă̐V���ɂƊ��Ɉꌏ�������������A���Е��͏��a�R�N�i�P�X�Q�W�j�T���Q�U���ɍs���A��s�҂ɑ�����犴�ӏ�����̂ł���B

�����̌x�@

�@�����m�푈���s��Ƃ����`�ŏI���A�R���͏��ł������̂��ׂĂ��x�@���������ƂɂȂ������A���a�Q�O�N�i�P�X�S�T�j�P�O���Ɏ����ێ��@�E�����x�@�@���p�~����A�����ƌĂꂽ���ʍ����x�@�̐E������Ăɔ�Ƃ��ꂽ�B

�@�������āA���a�Q�R�N�R��������{���ꂽ�x�@�@�ɂ���āA�����ȗ��̒����W���I�Ȍx�@���x����������A�l���T�O�O�O�l�ȏ�̎s�X�n�I�s�����͎����̌x�@���ێ����邱�ƂƂȂ�A�����ɂ��u���_���x�@���v���ݒu���ꂽ�̂ł���B

���̌x�@���́A���_����~���NJ����Ƃ��A�x���P���A�x����P���A���������Q���A�����P�W���̌v�Q�Q�����z�u����A����x�@���������Ɍx������钋P�i�Q�R�N�A�x���ɏ��i�j���C������Ĕ��������̂ł���B

�@�܂��A�x�@�s���̖���I�ȊǗ��^�c��}�邽�߁A�x�@�@��l�l���ɂ���Đ݂���������ψ��ɉ����ܘY�E�哇�����E�H���傪���c��̋c�����a�đI�C����A�ψ����ɉ����ܘY���ݑI����ďA�C�����B�Ȃ��A�Q�T�N�R���ɉ����ܘY���C�������őޔC�������ƁA��C�ψ��Ƃ��ė�؉i�g���I�C����A�ψ����ɑ哇�������A�C���A���ꂼ��x�@�s���̉~���ȉ^�c�ɓw�߂��̂ł������B�@�V���x�ɂ�鎩���̌x�@�́A���剻�̐��ɉ����ĕ\�ʏ�͉~���ɐ��ڂ����悤�ɂ͌��������A���̓��e�ɂ����Ă͗]��ɂ������̖�������Ă����B���Ɏ����̂ɂ�����������S���͐[���ł���A�܂��A�g�D���ו��������Ƃɂ���Čx�@�͎͂�̉������̂ł���B�����������Ƃ���A�Q�T�N�̒��N����������ɂ����Čx�@�͂̋��������߂�ꂽ���Ƃ������āA�Q�U�N�U���Ɍx�@�@�̈ꕔ�������s���A���̑�l�l���ɁA

�@�u�l���ܐ�l�ȏ�̎s�X�n�I�s�����͏Z�����[�ɂ���Čx�@���ێ����Ȃ����Ƃ��ł��A�܂��x�@���ێ����Ȃ����ƂƂ�����A�Ăьx�@���ێ����邱�Ƃ��ł���B�A����N�Ԃ͕ύX�ł��Ȃ����ƂƂ���B�v

�ƋK�肳�ꂽ�B

�����_�x�@���i�ʐ^�P�j

���㔪�_�x�@�����@����钋P�i�ʐ^�Q�j

�@�������������ɑ��A���������̌x�@�̔p�~�͒n�������̖{�|�ɔ����邱�ƁA�܂��A���ƌx�@�̋����͒����W�����������x�@�̖��剻�𔖂����邱�ƁA�Ȃǂ̗��R�ő������咣����ӌ����������̂ł��邪�A�����ɂ����Ă����c����S�ɂȂ��Č����Ƌ��c��������ꂽ���ʁA�X���W���u�����̌x�@���ێ����Ȃ����Ƃ��Z�����[�ɕt����v�|�̋c�����s���A�X���Q�W���ɏZ�����[���s�����B���̌��ʁA�x�@���ێ����Ȃ����ƂɎ^���̂��̂Q�W�P�P�[�A���̂��̂W�O�U�[�ƂȂ�A�X���R�O������������Ď����̌x�@��p�~���邱�Ƃ����肵�A�P�O���P�����獑�ƒn���x�@�ɕғ����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

���ƒn���x�@

�@�������Ĕ��_���x�@���́A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j�P�O���P���������āu���ƒn���x�@���ٕ��ʔ��_�n��x�@���v�Ɖ��߂��A�V�̐��Ɉڍs�����̂ł���B���Q�V�N�T���ɂ͗ג��̒��������x�@�����Z�����[�ɂ���Ĕp�~�ƂȂ����̂ŁA�U�����瓯���̋����܂߂ĊNJ����邱�ƂƂȂ�A�������x���h�o�����u���ꂽ�B

�@�܂��A���a�Q�R�N�R���̌x�@�@�ɂ�鎩���̌x�@�ݒu�̓K�p�����O����Ă����������́A�X���ɐݒu���ꂽ���ƒn���x�@�X�n��x�@���̊NJ����ɑ����Ă����̂ł��邪�A�Q�V�N�U���P�����甪�_�n��x�@���̊NJ����Ɉڂ����B�����Ă���܂ł̏������ݏ��������h�o���ɏ��i���A�����P���A�����P�����z�u���ꂽ�B

�@���̂悤�ɔ��_�n��x�@���́A�ꋓ�ɍL��Ȓn����NJ����邱�ƂƂȂ������ߏ����ɂ͌x�����z�u����A�������R�O������U�S���ɑ������ꂽ�̂ł������B

�@����A�����̍��ƒn���x�@���^�c���铹�����ψ���́A�Q�U�N�X���������Ĕp�~����A����ɑ���g�D�Ƃ��Č܂̕��ʌ����ψ���i�D�y�E���فE����E���H�E�k���j���ݒu���ꂽ�B���̕��ʌ����ψ���́A���ꂼ��R���̈ψ��������đg�D���A�e�ψ��͓��c��̓��ӂĒm�����C���i�C���R�N�j������̂ŁA���N�X���P�������̉F���呾�Y�i�������j�����ٕ��ʌ����ψ��ɔC�����ꂽ�B

�k�C���n���x�@

�@���a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�V���A�x�@�@�i�V�@�j�̎{�s�ɂ��A����܂ł̍��ƒn���x�@�Ǝ����̌x�@�̂��ׂĂ���~����A�V���Ȏ����̌x�@�ł���k�C���x�@�Ƃ��ē������������B����ɂ���ē����̍��ƒn���x�@���b��I�Ɂu�k�C���x�@���_�x�@���v�Ɖ��g���ꂽ���ƁA���N�W���R�P���������āu�k�C�����ٕ��ʔ��_�x�@���v�Ɖ��̂��ꂽ�̂ł���B

�@�Ȃ��A�k�C���x�@�̑g�D�́A��̓��x�{���ƂT���ʖ{����u�����ƂƂ��A������Ǘ����铹�����ψ���ƁA���̉��ɂ����Ă��ꂼ��̕��ʖ{�����Ǘ�������ʌ����ψ���݂��邱�ƂɂȂ������A�F���呾�Y�͈����������ٕ��ʌ����ψ��ɔC������A����ɂR�P�N�V���ɂ͈ψ����ɏA�C���A�R�T�N�V���܂ōݔC�����B

�@�吳�P�T�N�Ɍ��z���ꂽ���_�x�@�����ɂ́A�S�O�N�߂����o�߂��A�V�����ƂƂ��ɋ����Ȃ����̂ŁA���a�R�V�N�i�P�X�U�Q�j�ɓ���������ĉ��z����邱�ƂƂȂ����B�H���͂T���ɋN�H����A�P�Q�U�W���~�]�̍H��������ē��N�P�P���ɓS�R���N���[�g�Q�K���ĂV�O�V�������[�g���]�̐V���ɂ����Z�u�i�x�m�����P�P�R�Ԓn�j�Ɋ��������B

�@�Ȃ��A���a�R�T�N�P�Q�����݂̒���́A�e���ݏ����܂߂Čx�@���S�U���A��ʎ����E�S���̌v�T�O���ł���B

���ݏ��̐ݒu�E�p�~�̌o��

�@�ȏ�q�ׂ��x�@���̕ϑJ�̂ق��ɁA���ݏ��ɂ��Ă��ݒu�E�p�~�̌o�߂����ǂ��Ă����B

�@�����x�@�����ݏ��͂����ɏq�ׂ��悤�ɁA�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�S���ɗ��������p�~�̂��Ə������ݏ��ƂȂ�A���a�Q�V�N�i�P�X�T�Q�j�U���ɂ͔��_�n��x�@���ɏ�������ƂƂ��ɁA�����h�o���ɏ��i���Ė�c�������h�o�����NJ����Ă����̂ł���B���̌�A�S�P�N�P�O���ɍ����T���������ɒ��ɂ�V�z���ċ�����������O����ړ]���A�S�R�N�V���ɗ����x�@�����ݏ��ƂȂ��Č��݂Ɏ����Ă���B

���_�x�@���i�ʐ^�P�j

�@���̂ق��A���������c���x�@�����ݏ��́A�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�T���ɏ����h�o���Ƃ��Đݒu���ꂽ���̂ł��邪�A����Ɠ����ɐݒu���ꂽ���⏄�����ݏ��́A�x�@�����ݏ��Ɩ��̕ύX���o�āA���a�S�W�N�i�P�X�V�R�j�R������������Ĕp�~���ꂽ�B

�@�R�z���������ݏ��́A�����Q�R�N�X���ɕ��������_���Ɉړ]���ꂽ��ɐ݂���ꂽ���̂ł��邪�A�吳�P�S�N�T���ɔp�~�ƂȂ�A�����S�Q�N�U���ɐ݂���ꂽ�V�����N�g�V�i�C�������ݏ��́A�吳�P�T�N�ɑ�֏������ݏ��Ɩ��̕ύX���o�ď��a�P�W�N�ɔp�~���ꂽ�B����ɁA�����S�S�N�T���ɐݒu�̏㍻�����������ݏ��́A�吳�P�T�N�ɔp�~����A���a�P�U�N�W���ɐݒu���ꂽ���_�z�R�������ݏ��́A���Q�R�N�ɔp�~����Ă���B

�����x�@�����ݏ��i�ʐ^�P�j

��c���x�@�����ݏ��i�ʐ^�Q�j

�@��Q�߁@���h

���h�g�̑n��

�@�Ɖ����������A�l���W�c���Đ������c�ނ悤�ɂȂ�ƁA���̋��Ŕ������镗���Q��ЂȂǂɑ��A�����Ŗh�q��i���u�����ł��낤�Ƃ������Ƃ͗e�Ղɑz������邪�A�����ɂ�����З\�h�g�����邢�͎��ݏ��h�g�ɗނ�����̂̌Â��L�^�͎c����Ă��Ȃ��̂ŁA���̏ڍׂɂ��Ēm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�k�C���ɂ�������ݏ��h�̂͂��܂�́A�����P�T�N�i�P�W�W�Q�j�̎D�y�ŁA�����łP�W�N�̔��قƂ����邪�A���ꂪ�@�I���x�Ƃ��Ċm�����ꂽ�̂́A�����Q�V�N�Q�����z�̒��߁u���h�g�K���v���{�s����Ă���ł������B�����ē��K���ɁA

�@�u�g���y�����n�x�@������N�n���ϔC����P�^���x�@�����V�����ƁA���h��n�x�@�����V�����Ɓv

�Ɩ������ꂽ�悤�ɁA���h�ɊJ����w���ē��́A���ׂČx�@�����̌����ɑ����Ă����B�������A���݂̏��h�g�͕ʂƂ��āA���݂̏��h�g�͂��ׂĂ̒����ɒ����ɐݒu���`���t����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A��萅���̎s�X�n�I�`�ԂɒB�����ƔF�߂���n��ɁA���̐ݒu�����߂���Ƃ����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���_���ɂ����Č��ݏ��h�g�̐ݒu�����ƂȂ����̂́A�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�̂��Ƃł������B�����͊J���n�̊J�����悤�₭�i�W���A������x�̎s�X�n���`������A�����R�T�N�ɂ͂Q�����������{�s���ꂽ���Ƃɂ���Ă��A�x�h���ɑ���g�D�̕K�v�����F�߂���悤�ɂȂ�A�����x�@���������瑺���ǂɑ��ċ��c���Ȃ��ꂽ�̂ł���B��������O�䑺���́A�Q���̑���ɑ�����āu���h�g�ݒu�j�փX�����v���o�A�u���ݒu�m�K�v�����F�����v�Ƃ������\�Ă��̐߂ɉ������Ƃ���A���_���ɂ�������ݏ��h�g�ݒu�̑f�n������ꂽ�̂ł���B

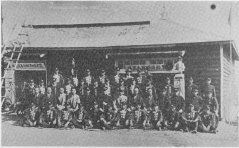

�@�������āA�����R�U�N�U���P�P���k�C�����ߑ掵�����ɂ���āA���ݔ��_���h�g�ݒu�̎w������̂ł������B�����������́A���݂Ƃ͂����Ȃ��������Ō������ꂽ�̂́A�g���ȉ��ɑ���l����̌���S�̖��ł���A���̑��̏��h�{�݂�ݔ��ɂ��ẮA���������v�Z���̊�t�ɂ�邱�Ƃ����R�ł���ƍl�����Ă����悤�ł���B���̂��ߔ��_�s�X�n�ݏZ�̗L�u�A���юO���E��R�^�g�E�g�c�����Y�E��؏G�g�E�k�J�Δ��E�O�{�O���̂U�������N�l�ƂȂ�A�x�@�������n�ӈ��F�ȂNJW�@�ւ̋��͂ĕ���ɒ��肵�A�Z���P�Q�Q������U�V�X�~�]�̊�t�����W�߂ď��������A���_���h�g�̊�b���m�������̂ł���B

�@�n�ݓ����̑g�D�Ƃ��ẮA�g���P���A�����S���A���h��S�O���Ƃ����̐��ŁA����g���ɂ͏��쏕���Y�i����j���A�C�����B�܂��A���h�{�݂Ƃ��ẮA�ԉ�������z���Ęr�p�|���v�P���z�����A�̌��͂����Ɍx��������A�͂�Ă�S�T�����Ƃ����K�v�Œ���̂��̂ł������B

���ւ̈ڍs

�@���ݏ��h�g�ݒu����̖����R�U�N�P�P���A�����\���M�Ԃ̓S���J�ʂɂ���Ĕ��_���͒��������W�𑱂��A�吳�R�N�i�P�X�S�P�j�ɂ͎s�X�n�̌ː����T�O�O�˂��A�Ȃ��������X�������������ł������B���̂��߁A�����̕������R�{�D���A�g���~�����\�Y�i�����S�T�N�S���R�O���A�C�j��́A���h�͂̕s����J�����Ă��̑������v�悵�A���L�u

�̋��͂Ċ�t���V�V�U�~�]���W�߁A�r�p�|���v�P���⋭�A�ԉ��Q���A�x���Q�A�핞�ނR�P�����A���̑��t���ݔ��Ƃ��đ��Ɋ�t�葱�����Ƃ�ꂽ�B

����g���@���쏕���Y�i����j�i�ʐ^�P�j

�g�����߁i�ʐ^�Q�j

�@����A����Ɠ����Ɍx�@���ǂ��瑺�ɑ��A�u���N�˃��m�����j���q�A���ݏ��h�g�D�j�e�n�꒩�L���m���j�⊶�m�O�i�J���Y�v�Ƃ������R�ɂ���āA���̎��{�Ə��h��R�P���̑������v�����ꂽ�̂ł���B������܂�����ɓ��ӂ��Ċ�t��̂̋c�����s���A�吳�R�N�V���k�C�����ߑ�܌܍��������ē������{����邱�ƂɂȂ����B

�@����ɂ���āA�g���ɔ~�����\�Y�A��ꕔ�̕����ɗ�؉i�g�A��̕����Ɍ\�����������ꂼ��A�C���A�e���ɏ����Q����z���ĐV�̐��ɗՂ݁A���h�͂̋�����}�����̂ł���B

�O�����ւ̔��W

�@��c���n��ɂ����ẮA�S���J�ʌ�ɂ킩�Ɍˌ����������A�@�ɂ��ݒu�����ȂǏ��s�X�n���`��������������A�吳�R�N�U�����̎s�X�n�ɉЂ��������A�P�W���P�W�˂R�U�T�i��P�Q�O�S�E�T�������[�g���j���Ď��A�P���P�W�Q�O�~�̑��Q���o���S���ƂȂ����B���̂��߁A���h�g�̕K�v����Ɋ������n��̗L�u�́A���̑n�݂ɐs�͂��A�U�N�W���ɉЗ\�h�g���̎��ƂƂ��Ęr�p�|���v�P����w���A������̂Ƃ��Ď��ݖ�c�����h�g��g�D�����B���̋@�\�́A�����P���A�����S���A���h��R�O���Ƃ����̐��ł���A�����ɂ͗�؏G�����A�C�����B�������Ēa���������ݏ��h�g�ł͂��������A���V�N�ɋ@�B���Ȃǂ̈�Ɋ�t���āA���ݏ��h�g�֕ғ��̎葱�����Ƃ������ʁA���N�S���k�C�����ߑ�ꔪ���������Ĕ��_���h�g�͖�c�����܂߂��O�������F����A���_�s�X�n�̈�A�A��c���̎O���Ƃ����g�D�ɂȂ����B���Ȃ݂ɑ�O���̕����ɂ͗�؏G���A�����ɉ��c��l�Y�A����Ď��Y���A�C�����B

�@�Ȃ��A�吳�W�N�W���ɔ~�����\�Y���g�������C���A�P�O����C�g���ɗ�؉i�g���A�C�����B

�n�ݓ����̏��h�����i�ʐ^�P�j

���̓|���v�̓���

�@�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�ɒ������{�s���ꂽ���_���̎s�X�n�́A�}���Ȕ��W�ɂ���ĉƉ������������̂ł��邪�A���̔��ʁA���h�͂͑������ɔ�ׂĒx��Ă���Ƃ����A�L���̏ꍇ���S�z����Ă����B���̂��ߗL�u�̊Ԃł́A�K�\�����|���v�̑��}�ȍw���v�悪�������ꂽ�̂ł��邪�A���舫����ꎟ���E���̕s���Ɍ������A���̌v��͈ꎞ���~�̏�ԂƂȂ����B

�@���̌�A�吳�P�O�N�ɔ��ُ��h�g���K�\�����|���v�i�P�Q�n�́j��������Ƃ������Ƃ�m��A���̏���Ɋ�]������A�s���̂Ȃ��ɂ�������炸�A���h�㉇��i�W�N�P�������A��E�ؑ������j���̑��̗L�u���z�����ĂR�O�O�O�~�̊�t�����W�߂��B�����āA���쏕���E���蕪�����E��ؑg���炪�o�����Č��̌��ʁA���ꂩ�Q�O�O�O�~�ŏ���邱�Ƃɐ������A���N�Q���Q�Q���Ɏ����A���ꕔ�ɔz�������B���ꂪ�����ɂ����鏉�̓��J�|���v�����ł���A���̑���ɂ��Ă͂��Ȃ�̒m���ƋZ�\��K�v�Ƃ������߁A���h��̂Ȃ�����U����I��Ŕ��قɔh�����A�W���Ԃɂ킽���ČP�����������̂ł������B����ɁA���N�T���ɂ̓K�\�����|���v�P��i�P�S�n�́j���Q�W�T�O�~�ōw�����Ĉꕔ�ɔz�����A����܂ł̃K�\�����|���v��Ɉڂ��Ďs�X�n���h�͂̋����ɓw�߂��B�����Q��̓��J�|���v�́A��؉i�g�i�g���j��L�u����Ƃ��Ē��Ɋ�t��\���o�A���N�V���ɒ���̋c�����o���̂ł������B

�@���̂悤�ɓ��̓|���v���������œ�������A�@�B�͂̑������}��ꂽ���A����ƕ��s���ĉΖh�p���H�̐����J���ɂ��Č������������A������������̏㗬�ɐ݂����Ă������d���̔r���𗘗p���Ďs�X�n�܂Ő��������v��𗧂āA�P�O�N�U���ɉЗ\�h�g������̂ƂȂ��Đ��H�����������B

�@�Ȃ��A���_���h�g�̑g���͗�؉i�g�̎��C�ɂƂ��Ȃ��吳�P�O�N�U������K�O�Y�i����j�ɁA�����đ吳�P�R�N�R������s���i����j�Ɉ����p����Ă����B

��c�����h�g�̓Ɨ�

�@�����̏��h�g�́A�吳�V�N�S���ɖ�c�����܂߂ĎO�����Ƃ������Ƃ͑O�ɏq�ׂ����A���̌�̉^�c�o�߂���݂āA��c���͂��܂�ɂ����u�̂��ߎw������̏�ŕs�ւł���Ƃ������R�ɂ���āA������Ɨ������邱�Ƃɂ��Čx�@���������狦�c������A�吳�P�P�N�S���ɒ�����܂�����ɓ��ӂ���|�\�����B����ɂ�蓯�N�T���A�k�C�����ߑ�܌܍��Ƒ�ܘZ���������đg�D�ύX����A��c�����h�g���Ɨ����A�n�V�m�X�x�c������E�Ƃ��鋌�厚�R�z������~���NJ����ƒ�߂�ꂽ�B�����đg���ɗ�؏G�����A�C���A�����Q���A���h��R�Q����z���ĐV�̐����Ƃ����̂ł���B���������ē����ł́A���_���h�g�Ɩ�c�����h�g�̓�{���ĂƂȂ�A���_���h�g�͍ĂѓҐ��ɖ߂��āA�g���̂ق��e���ɏ����R���Ə��h��R�W����z����@�\�ƂȂ����B

�@�Ɨ���̖�c�����h�g�́A���P�Q�N����ɘr�p�|���v�P��i�U�S�W�~�j���c���З\�h�g�������t���đ̐������������B���̌�A���a�U�N�i�P�X�R�P�j�Q���ɗ�؏G�����}�����A�V�g���ɉ��c��l�Y���A�C�A����ɂP�P�N�P�Q������ɎO�Y������������p�������A�P�S�N�S���ɂ͌x�h�c�ɕ�܂���u���_�x�h�c��l���c�v�ƂȂ�A���c���ɏ���ɎO�Y���A�C�����B

���_���h�g�̎O���Ґ�

�@���_���h�g�́A�吳�P�P�N�T���ɖ�c�����h�g�����A���������Ĕ��_�s�X�̖h�E���h�ɓ����������A���̌�ˌ��̑����ɉ����āA�NJ����ɂ��ύX����������Ȃǂ̑[�u���u�����Ă����B����ɏ��a�U�N�ɂ́A�s�X�n�̍L����ƌˌ��̑����ɑΏ����邽�߁A�g�D��ύX���ĎO�����ɂ��邱�Ƃɂ��Čx�@�������狦�c�����̂ł���B

�@���̖��ɂ��Ď����������́A�����Ɉًc�Ȃ��|�\���A����ɂ���ē��N�S���P�U���k�C�����ߑ�O���㍆�������ĔF����A���݂̌`�̊�ƂȂ�O���Ґ������������̂ł���B�Ȃ����̂Ƃ��̑g�D�́A�g���P���̂ق��A�e���Ƃ������P���ɏ������Q���A���h��͈ꕔ�Ɠ��e�P�V�����ŁA�O�����R�X���Ƃ����Ґ��ŁA�����W�R���ƂȂ��Ă����B

���h�g����̑̐�����

�@�s�X�n�̔��W�ɍ��킹�āA���_���h�g�̏��h�͂��N���Ƃɐ�������Ă������B

�@���Ȃ킿�A�吳�P�O�N�ɍw������ꕔ�ɔz�u����Ă����K�\�����|���v�́A�̏Ⴊ���ɂȂ������߁A�P�T�N�ɐV�K�w���̌v�悪���Ă��A����Q�U�O�O�~�A�L�u�ɂ���t���Q�U�O�O�~�A����܂ł̃K�\�����|���v�̉����z�P�O�O�O�~�����킹�ĂU�Q�O�O�~�������āA�����ŐV���Ƃ���ꂽ�m�[�U�����K�\�����|���v�i�A�����J���E�Q�R�n�́j���w�������B

�@������̃|���v�́A�D�G�Ȑ��\���ւ����̂ł͂��邪�A�ύڎԂ͂����܂ł�������ł��������߁A�����̐l�͂�v���邤���A�o���ɍۂ��Ă͐v�����Ɍ����A����̗v���ɓK�����Ȃ��Ƃ�����Ԃɂ��Ȃ����̂ł���B�����ŁA���a�W�N�P�O���ɂ��̃|���v��ύڂ���g���b�N�i�V�{���[�j���w���������A�@���͂̑�����}�����B

�@�܂��A�������吳�P�O�N�ɑ�ɔz�u���ꂽ�K�\�����|���v�́A�吳�U�N�ɐ��삳�ꂽ���Õi�ŁA�g�p�J�n�ȗ��P�T�N���o�߂��Ă���A�̏Ⴊ�������z�̏C�����v���邤�����\���������ቺ���Ă����B���̂��߁A���a�V�N�U���ɐV�t�H�[�h�R���}�[�V�����ԂɐX�c���E�G�����[�X�M���[�|���v���������h�����Ԃ��w�������B���̉��i�͂R�R�O�O�~�ŁA����ƉΖh�g�����ʗL�u�̊�t�ɂ�������̂ł���A���ꂪ�����ɂ�����ŏ��̏��h�����ԓ����ł������B

�@���a�U�N�ɐV�݂��ꂽ��O���ɂ́A�r�p�|���v�Q�䂪�z�����ꂽ�ɂ����Ȃ������̂ŁA���̓|���v�̐ݒu�͓�������̌��Ď����ł������B�����ʼnЗ\�h�g������̂ƂȂ��Ē����L�u�����t������A���a�P�O�N�P�P���V�t�H�[�h���{���^�[�r���O�֎Ԃ��R�Q�P�Q�~�]�ōw�����Ĕz�����A���P�P�N�P�����Ɋ�t�����B

�t�H�[�h���{���^�[�r���O�֏��h�ԁi�O���j�i�ʐ^�P�j

�@�������āA���a�V�N�U���̑�A�W�N�P�O���̑�ꕔ�A�P�O�N�P�P���̑�O���Ƃ����悤�ɑ������ŏ��h�����Ԃ��z������A�s�X�n�ɂ�����@���͈͂�i�Ƌ������ꂽ�̂ł���B

�@�Ȃ��A���a�P�P�N�ɂ͎l�p�^�S���x���]�O�i������P�U���[�g���j�����݂��ꂽ�B����́A����T�O�O�~�ƒ��ˋG�Y�̓Ďu��t�R�O�O�~�ɂ�������̂ŁA��@�B�u��~�n���i���A�x�m�����P�Ԓn�j�Ɍ��݂��ꂽ�B

�@�܂��A���a�P�Q�N�U������g�����C�̂��ƁA���쑾�Y���g���ɏA�C�������P�S�N�Q���ݐE���Ɏ��S�����B

�e�n���h�g�̒a���ƌo��

�@�e�n�̌ˌ����������ďW�����`������Ă���ƁA�O�ɏq�ׂ���c���n��Ɍ��炸�A�Ђ̗\�h�Ə��Ί����́A���R�ɒn��Z�������̊S���ƂȂ�A�₪�Ċe�n�ɉЗ\�h�g���⎄�ݏ��h�g�Ȃǂ��݂����A���ݏ��h�g�ւƔ��W���Ă������̂ł���B�����ɁA����E�R�z�̏��h�g�Ɨ������h�g�ɂ��ĊT�v���L���Ǝ��̂Ƃ���ł���B

��������h�g��

�@�吳�Q�P�N�i�P�X�Q�R�j�S���ɍ���̌ÑO���A����T�W�O�~�𓊂��Ęr�p�|���v�P����w�����A�n��̐N���W�߂Ď���g���ƂȂ�A���ݏ��h�g��g�D�����B�����āA�|���v���@�Ȃǂ̋Z�p�_���h�g����w�����A���n��̌x���ɓ��������̂ł���B

�l�p�^�S���x���]�O�i�����P�U���[�g���j�i�ʐ^�P�j

�@���̌�A���N���v�̐�����i�߂����Ƃɂ���Ă��̐��ʂ��F�߂��A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�ɍ�����h�g�̌��݂ɂ��āA���_�x�@�������璬�ɑ��ċ��c���������B�܂�����Ɠ����ɁA���n��̒��J���L���\�Ƃ��āA�r�p�|���v���̑��ݔ���̊�t�\���o������A�����������Ƃ��瓯�N�P�P���Ɍ��ݍ�����h�g��n�݂����̂ł���B�����ď���g���ɒ��J���L���C������A�����Q���A���h��R�O���ŁA�핞�ނ͒n��̈�ʊ�t�P�Q�O�~�������čw�������̂ł������B

�@���a�W�N�Q���ɂ́A���h�g�����ߋ��S�N�Ԃɂ킽���Ď��e��̎蓖��ςݗ��Ă������ɂ���āA�ԑ����h�g����K�\�����|���v�P��i�P�S�n�́j���V�T�O�~�ŕ�����������ȂǁA�ݔ��̏[���ɓw�͂����̂ł������B���N�T���g���ɏ��{�v�����A�C�������A�P�S�N�S���x�h�c�ɕ�܂���āu���_���x�h�c��c�v�ƂȂ�A���c���ɓ��l���C�����ꂽ�B

���R�z�����h�g��

�@���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�R�z���̍�c�|�O�Y�����N�l�ƂȂ��Ď��ݎR�z�����h�g��g�D���A�r�p�|���v�P��i�W�T�O�~�j���̑��t���ݔ������Ď���g���ƂȂ�A�����Q���A���h��R�O����z���R�z���̌x���ɓ��������B

�@���̌�U�N�Q���ɔ��_�x�@��������R�z�����h�g�̌��݂ɂ��ċ��c������A����͂����Ó��ƔF�߂ē��\�����B

����Ɠ����Ɋ��u�ꂻ�̑��̐ݔ��������ē��N�S���A�g���ɍ�c�|�O�Y�̂ق������Q�����C������A���ݎR�z�����h�g�����������̂ł���B�����ĂP�S�N�S���u���_���x�h�c��O���c�v�ƂȂ�A��c�|�O�Y�����c�������˂ĕ��c���ɔC�����ꂽ�B

���ݍ�����h�g�i�ʐ^�P�j

���������h�g��

�@��������ꑺ���`�����A���Ȃ�̌ˌ��𐔂��������s�X�ł́A���̂�����З\�h�ɊS�����܂�A�З\�h�g�����g�D����A�����ɃY�b�N���o�P�c��Ƃь��Ȃǂ�����Ă����悤�ł��邪�A�{�i�I�ȏ��h�̐��Ƃ͂������A�L���̏ꍇ���S�z����Ă����B

�@���̂��ߑ����L�u�̋��c�ɂ���āA�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�T���V���g���ɑ��؍����Y�𐄂��A���ݗ������h�g��g�D���ė������ꕔ�A�Ζ����i���A�h�l�j���Ƃ��A�r�p�|���v�e�P�������Ĕ��������B�������A��c�ǒn��͍��Â̋u�˒n�т����n���I�����������āA���̑g�D�ɂ͉������Ȃ������Ƃ����B���������̐��������āA���P�R�N�P�Q���P�U�����݂̗������h�g�ƂȂ�A�n��̖h�Ί����ɓ����邱�ƂƂȂ����̂ł�

��B

�@���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�V���ɂ́A���h�����ԂP����S�R�O�O�~�i����������t�P�W�O�O�~�j�ōw�����A��ꕔ�ɔz�����ċ@���͂̑�����}�����B

�@���a�P�S�N�S���ɗ����x�h�c���ݒu����Ă���Ɉ����p�����̂ł��邪�A���߂Ė�c�ǒn�������ɕғ����đ�O���ƂȂ����̂ł���B

�h��c�ƌx�h�c

�@���F���ς�������푈�ւƐ푈���������ƂƂ��ɁA�q��@�̔��B�ɂ���āA�G�@�ɂ��{�y��P�̉\�����l������悤�ɂȂ����B���̂��߁A

���ݎR�z�����h�g�i�ʐ^�P�j

���a�P�O�N�������납��A�R���̎w���ɂ��h��Ɩ����s�̉����g�D�Ƃ��āA�s�����ɖh��c�����点��悤�ɂȂ����B���������a�P�Q�N�ɂ́A�h��@���͂��ߖh��W�@�߂̐������i�߂��A�@�I�ɂ����̑[�u���v������邱�ƂƂȂ����̂ł���B

�@�����ł�����������ɑΉ����āA���a�P�R�N�P�O���ɖh��c���������A�x��E�x��E�h�E��ʐ����E�~��Ȃǂ���ȋƖ��Ƃ��ĔC�����s�ɓ��������B���ɖ���̉������ɊĎ�����݂��A�]������T�C����������ē���c�����Ď��Ɩ��ɓ����������Ƃ́A���ǂƂ͂������قȂ��Ƃł������B�������A�����x�@�̏������ɂ��������h�g�ƁA�������̎w�����ɂ������h��c�̓������Ƃ����悤�ɂȂ�A���ɂP�S�N�P���̒��ߑ��Z���������āu�x�h�c�߁v�����z�����ƂƂ��ɁA����܂ł̏��h�g�K�����p�~����āA�S���ȍ~���h�g�Ɩh��c�����A�V���Ɍx�h�c�Ƃ��Ĕ������邱�ƂɂȂ����B����ɂ���Ē��ɂ����Ă��A

�@�u�x�h�c�ߑ����m�K��j�˃��x�h�c���ݒu�V�A�h������Ώ��h���m���x�h�m���������Z���g�X�v�i�O����Z���c�����j

�Ƃ��āA����܂ł̔��_�E����E�R�z���E��c���̊e���ݏ��h�g�Ɩh��c�����g���A�u���_���x�h�c�v��ݒu�����̂ł���B

�@�x�h�c�͂S���R���ɔ��_���w�Z�Ō��c�������������A���������̒c���ɕđ�E�A���c���ɍ�c�|�O�Y�Ɠc�Ӓ莡��z���A����Q�U�R���i�P�O���g�D�ύX�ɂ��Q�W�S���ɑ����j�ŁA�]���̊e���h�g�c�Ƃ���l���c�����Ƃ�A���_�s�X���ꕪ�c�A������c�A�R�z�����O���c�A��c�����l���c�Ƃ����B�Ȃ��ł��s�X�n�̑�ꕪ�c�ł́A���h���i�O�����j�̂ق��x�E���Ίǐ����E��ʐ���������іh�ŕ��Ȃǂ�݂���Ƃ������قȂ��̂ƂȂ��Ă����B

�@�������Čx�h�c�͓��������̊ē��ɓ���A�x�@�̎w���Ɋ�Â�����ƕ\����̂ƂȂ��čs�����A���̕��������h�g����̂��������Y�{���Ɏh���q�@��Ƃ����X�^�C������A���݂��̍��h�F�i�����R�R���̃J�[�L�F�j�̒c���ɓ��ꂳ��A�R�����̊K���͂�����Ƃ����펞�F�̋������̂ƂȂ����B

�@����ɁA���a�P�V�N�Q���ɂ͌x�h�c�̑g�D�̈ꕔ��ύX���Ēc�{����݂����ق��A��ꕪ�c���x��{���Ə��h�{���̓�{���ĂƂ��A���ꂼ��ɕ�����z�����B

�@�Ȃ��A�������h�g�ɂ����Ă������̌o�߂ɂ��Ă͓��l�ł������B

�x�h�c���̎{�ݐ���

�@���a�P�V�N�U���A����K�O�Y�̊�t�ɂ���āA��ꕪ�c��̖]�O�Ɍx��p�T�C�����i�T�n�́j��������A�x��`�B�̋@�\���������ꂽ�B����ɔ��_���x�h�c�㉇��i��E�����ܘY�j����A�P�X�N�Ƀt�H�[�h�u�W�ɑ��������O�i�����^�[�r���|���v�����ԁA�Q�O�N�Q���Ɍ��{���Q�P�T�Ԓn�ɑ�ꕪ�c�i��j�i�[���S�O�ؗ]���V�z���Ċ�t���ꂽ�B�܂����̔N�A���_���Ɖ�i��E�đ�E�j�����O���c�i�R�z�j���u��P�T�E�T����t�����ȂǁA�������Ŏ{�ݑ����������Ă������B

�@�Ȃ��A���꒡�ɂɐݒu���Ă����h��Ď����́A��X�̕s�ւ�����Ƃ������Ƃ���A�P�W�N�Ɍ��݂̓�����ق̈ʒu�ɐ�p�̂��̂����Ă��B�܂��A���a�P�P�N�Ɍ��݂����S���]�O�́A�펞�̋�������ɂ���ĂP�X�N�S���ɓP�������Ƃ����o�܂��������B

�@���a�Q�Q�N�R���ɂ͌��R�p�g���b�N�̕����������ĉ������A�m�[�U�����K�\�����|���v��ύڂ��đ�O���ɔz���������A���̃g���b�N�̑���X�O�O�O�~�́A�S�z���_���Ɖ�̊�t�ɂ����̂ł������B

���h�c�̔���

�@�펞���x�@�̎w���ē��ɂ����āA��������Ί����ɏ]�����Ă����x�h�c�́A���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�S���Ɍ��z���ꂽ���߂́u���h�c�߁v�ɂ��p�~����邱�ƂɂȂ����B���̂��ߓ��N�W���u���_���x�h�c�v��p�~����ƂƂ��ɁA����܂Ŏ��݂Ƃ��Ēn��̌x��ɓ������Ă����R����h�g�����݂ɂ��đ�ܕ��c�Ƃ��A�u���_�����h�c�v�̑g�D�ύX���s���A�c���ɕđ�E���A�C�A�c���萔���Q�V�O���Ƃ������A���̌�Q�S�N�S���̏��h�{���ݒu���_�@�Ƃ��Ēc���萔���Q�W�X���Ɍ������ꂽ�B

�@�Ȃ��A���h�@�ւ͑n���ȗ��x�@���w���ē���ƂƂ�ł��������A���h�̋Ɩ����s�����̐Ӗ��Ɩ��m�ɋK�肵�����h�g�D�@�̎{�s�ɂ��n�������̂Ɉڊǂ��ꂽ�̂́A�V�x�@�@�̎{�s�Ɠ����̏��a�Q�R�N�R���V���̂��Ƃł������B

�@�܂��������ɂ����Ă��A�Q�Q�N�V���Ɍx�h�c�����g���āu���������h�c�v��ݒu���A�����������ė������ꕔ�A�Ζ������A��c�ǂ��O���Ƃ��A����c���Ɉɓ��~�ꂪ�A�C�����B

�Ζh�p���H�̐���

�@�吳�P�O�N�i�P�X�Q�P�j�����ɏ��̓��̓|���v����������A���̌�����h�@�B�͂̑������������Ő}��ꂽ�B����ƕ��s���ĉΖh�p���H�̐����J���ɂ��Ă��������������A������������̏㗬�ɐ݂����Ă������d���̔r���𗘗p���Ďs�X�n�܂œ�������v��𗧂āA���N�U���ɉЗ\�h�g������̂ƂȂ��Ď��{�����B���̗p���H�́A���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�܂Ŏ��ɂQ�U�N�]�ɂ킽���Ĕ��_�s�X�n�̉Ζh�p���̎�͂Ƃ��ė��p���ꂽ�̂ł��邪�A���̊ԁA�З\�h�g�������N���z�̔�p�𓊂��Ĉێ���C�ɓ��������̂ł���B

�@�������A���З\�h�g������̂��A���Ԉˑ��ɂ��ێ�������ɂȂ�A�܂��A���H�̔j�����������\���Ȑ��ʂ��m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B�����Œ��́A���a�Q�R�N�����������炨�悻�P�L�����[�g���̏㗬�Ɏ��������݂��A��s��̊O���𗬂�銲���p���H�̐V�݂��v�悵�Ē����̘J�͕�d�ɂ���Č@�킵�A���ʖ����P���T�O�O�O�K�����A�����V�P�V���[�g���̐V���H���P�Q���Ɋ����������̂ł���B

�@���̐��H�ɂ���Ďs�X�n�ɓ�������鐅�́A�L���̏ꍇ�Ɋ��p���ꂽ���Ƃ͓��R�ł��邪�A�ӂ���͔��_���^���삠�邢�͓��H���a�ɐ����ƂȂ��Ē����A���q���̕ۑS�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����̂ł������B���������̌�A�e���ɖh�Β���������ΐ����݂���ꂽ���ƂƁA���H���a�̂������̌�������A�s�s�����H�������Ƃɂ�鏬�͐�̒n�����݂ȂǁA�Љ���̕ω��ɂ���āA���a�S�O�N��ɓ����Ă���͏��h�����Ƃ��Ă̋@�\�������Ă������B

���h�c�����̎{�ݑ���

�@������h�̐��̐����g�[�ƂƂ��ɁA���h�����Ԃ��͂��ߏ��{�ݑ������N���Ƃɐ�������Ă������B���a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j�W���ɂ̓j�b�T���S�X�N�^�ɐX�c����҃o�����X�^�[�r���������|���v�����Ԃ��w�����ď��h�{���ɔz���A����܂ł̃t�H�[�h�Ԃ��ꕔ�ɔz�]���A�Q�T�N�V���ɂ̓j�b�T���T�O�N�^�ɑO�N�Ɠ��^�̃|���v�����đ�ɔz�u�A����ɂQ�U�N�P�O���ɂ͑�ꕪ�c��O���ɔz�u���̎O�֎����ԃ|���v������Ԃɑ����ւ����s�����̂ł���B

�@�܂��A�Q�U�N�V���ɂ͖{���ɍ����Q�O���[�g���̓S���]�O�����݂���A�Ď��̐����������ꂽ�B

�@����ɁA�Q�W�N�P�Q���ɂ͑��N�̌��Ăł��������h�^���N�Ԃ��R�P�O���~�ōw�����Ė{���ɔz���������A����͐ύڗe�ʂQ�E�T�g���A�����ʂP���ԂT�O�T�K�����̔\�͂�L������̂ŁA���h���͂̉���I�ȑ������}��ꂽ�B�Ȃ��A���̃^���N�Ԃ̍w���𑣐i���邽�߁A�u�����t���h�����ԍw��������v��g�D���A��t���P�O�O���~���W�߂��̂ƂȂ������_���h�㉇��̓w�͓͂��M���ׂ����̂ł������B

������h�̐ݒu

�@���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�R�����h�g�D�@�̎{�s�ɂ��A����܂Ōx�@�̎w���ē��ɂ�����Ă������h�@�ւ͕�������A���h�����͒n�������̂Ɉڊǂ���邱�ƂɂȂ�A���͂S���P���u���_�����h�����萔���v�𐧒肵�A�����Q�O���̔z����ڕW�Ƃ��ď������ݒu���邱�ƂƂ����B�����ĂQ�R�N�x�ɂ͂V���̔C����\�肵�A��肠�����T���ɂS���̏������C�����ĕ��c���ē̂��ƂɐV�̐��ɓ������̂ł���B

�����_�����h�{���i�ʐ^�P�j

�@����ɁA���Q�S�N�S���P���u���_�����h�{�����v�����z�A�����{�s���ď�����̖���p�~���A���������h�����Q�O����萔�ƋK�肵�ď��h�{�����������B�������A���̓����̏��h�{���́A��Ⴉ�猩�����ɂ����āA���݂̏��h���I�Ȑ��i�̂��̂ł������悤�ł���B�������ė��T���P�����h���ɕđ�E���c���̂܂A�C���A���h�Ɩ��̑��w�����Ƃ邱�ƂɂȂ����B�đ�E�́A���a�P�S�N�S���ȗ��A�x�h�c���A���h�c���Ƃ��Ēc���̓����Ǝ{�݂̉��P�ɐs�����A�P�W�N�ɂ͖k�C��������������я�����^�����ȂǁA���̌��т͑傫�Ȃ��̂����������A���h���ɏA�C�������Q�U�N�P�Q���ɕa�̂��ߋ}�����A���̎��͂����������܂ꂽ�̂ł������B

�@���h���đ�E�̋}���ɂ��A�������c���ł��������v�ԏȈ�i�Q��j���A������C�c���Ɍ��˂ď��h���ɔC�����ꂽ�B

�@���a�Q�V�N�S���P���{�s�́u���h�@�ݒu�Ɋւ�����v�ɂ���āA���߂ď��h�{�����@�ւƂ��A���̉����ɏ��h���Ə��h�c��ݒu����Ƃ������݂̋@�\������ꂽ�̂ł���B

�@�������āu���_�����h������J�݂���A���㏐���Ɏi�ߏ��ѐ��i���j���C�����ꂽ�B���я����͐ӔC�������A�I�n���h�Ɩ��̉~���ȉ^�c�ɐs�������������A���a�R�P�N�Q���ɋ}�������B���ɁA�a�ɖ`����Ȃ�������S�̑O���A�~��ɂ��h�Ηp���H���݂̔�Q��r�����ėp�����m�ۂ��邽�߁A�w���w�����������h���_�͍����̎^����A���h���������Ē���ꂽ�̂����R�̂��Ƃł������B

�@��C���h�����i���j�ɂ́A���N�S�����n�r�킪�C�����ꂽ�B

���㏐���@���с@���i�ʐ^�P�j

�@����A�������ɂ����Ă��A���a�Q�S�N�V���ɏ��h�{����ݒu�����̂ł��邪�A�{���͖�����ɂ����đ������{���������˂�Ƃ����̐����Ƃ����B����ɁA�Q�W�N�S���ɏ��������z�����Ē���I�ɋ@�B���̓_�����s���A���N�P�Q�����������h�����P����z�������̂ł������B

������̏��h�^�c

�@���a�Q�R�N�i�P�X�T�V�j�S���̒��������ɂ��A���������h�c���z�����Ēc���̒萔���Q�W�T���Ƃ��A�]���̑g�D�̂ق��ɂR���c�����āA�������Z���c�A�Ζ�����掵���c�A��c�ǂ�攪���c�Ƃ����B�����Ēc���ɍ��v�ԏȈ�A���c�����Q�����ɂ��ČÉ͎l�Y�ƒ��쐴����C�����A���_�����h�c�̐V�̐������������B

�@���v�Ԓc���͈��������h�������ˁA�������܂����n�r��ł��������A�R�V�N�P�P���ɍ��n�������a�C�̂��ߑސE���A���N�R���������������x�����ɔC������A���߂Đ�C�������a�������B�Ȃ��A���v�ԏ��h���͒��c��c���Ƃ̌��E���K���łȂ��Ƃ��鎖��������āA��������E�����̂ŁA�R�W�N�T�����炳��������c�����������h�������戵���������A���w�����Ƃ�̐��Ƃ����B�܂����̊ԂɁA���h�����̒萔����������A�R�V�N�R���ɂQ�Q���ƂȂ�A�R�X�N�S���ɂ͂Q�T���ƂȂ����B

�@���a�S�S�N�S���ɒc�����v�ԏȈ�́A�����T�����R��n���i���h��ٕt�߁j�ɂ����āA�s���̌�ʎ��̂ɂ���ċ}�������B���̂��߁A������я��h�W�҂͑��N�̌��т��������A���h�������s���Ē��ӂ�\�������A���N�U���Ɏ��S�ҏ��M�������ď]�Z�ʌM�ܓ�����͂��������ꂽ�B�Ȃ��A���N�T����C�c���ɂ͌É͕��c�������i���ďA�C�����B

�@���̌�S�U�N�T���ɂ́A�k�����������h�������戵�����˂Ă���܂ł̑̐����p�����A�U���ɂ͏����ɑ��щh�O�Y���C�����ꂽ�B�܂��A���N�X���ɒ��앛�c�����ޔC���A�����Đē��B�ɂƋg��F���������ɕ��c���ɏA�C�i�g��F���͂T�S�N�T���Q�P���ޔC�j���A���̒���ɂ͏��h�����̒萔���Q�W���Ƃ��ꂽ�B�T�T�N�R�����я������ސE�������߁A��C�ɖ�����ꂪ�C�����ꂽ�B

�@����Ɏs�X�n�ː��̑����ƁA���h���ɂ������T���������Ɉʒu���邱�Ƃ���A���S���ٖ{�����琼���n��̖h�Б̐����������邽�߁A�T�T�N�P�Q���{�����ɁA���̈ꕔ����Ȃǂ̏W��ɂ����p�ł��鐼�������ɂ�V�݂����B����Ɠ����ɁA���h�����̒萔���R�U���ɑ������A���������ɂ͒����G�j��C������ƂƂ��ɁA�S���̏�����z�u�����B�����āA�^���N�ԂP��A�ʐM�@��ꎮ��z�����������A�]���̑�ꕪ�c��O���̊��i�[�ɂ����݂����̂ł���B

�{�����ɂ̐V�z

�@���a�P�X�N�i�P�X�S�S�j�P�Q���ɐV�z����A���N�Q���Ɍx�h�c�㉇����t���ꂽ���h�{���i���j���ɂ́M���z�ȗ��Q�O�N�]����o�߂��������A�����T�����ɖʂ��ĕ~�n�������A��ʗʂ̑����ƂƂ��ɏ��h�����Ԃ̏o�l��ɂ��댯�������ƂȂ��Ă����B�܂��A�������Ȃǂ����x�����z���s���Ă͂������̂́A�E���̌��N�Ǘ��⎖���\���̓_�ȂǁA������̖ʂ���݂Ă��A�ړ]�V�z���ً}��v������Ƃ��Č�������Ă����B

�@�����������̏��a�S�P�N�i�P�X�U�U�j�A���_���`�̏C�z�H�����悤�₭�i�݁A�߂������ɔ��_�����Ƌ����g���̎�������ׂ������Ȃǂ̕t���{�݂��A���`�̔w��n�Ɉړ]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃɒ��ڂ������ł́A�����Ƌ��c���d�ˁA���̏��L�n�{���P�T�O�Ԓn�Q�Q�R�V�E�U�������\�g�������A�����ɏ��h�{���i���j���ɂƑ�ꕪ�c��̊��i�[����V�z������j�����肵���̂ł���B

�@�V���ɂ́A�S�P�A�S�Q�N�x�̓N�p�����ƂƂ��ĎD�y�̓c���g�ɂ���Ď{�s����A�S�R�\�N���[�g�Q�K���āA�������זʐςW�P�P�������[�g���ŁA�P�K�͎ԌɁE�������ȂǁA�Q�K�͏��h���i�c���j���E�u���E�������Ȃǂ�������ق��A�����P�V���[�g���̖]�O��݂��A�t�эH�����܂߂đ��H��Q�R�U�T���~�𓊓����ĂS�Q�N�P�O���Ɋ��������̂ł������B

���_�����h�{���i�ʐ^�P�j

���h���i�[���̐���

�@���h���i�[���͋������u��ƌĂ�A�ǂ��ɂ����ނ�[�߂Ă������Ƃ��ł���A����ł悢�Ƃ����悤�ȍl���������������悤�ł���B�������A���h�ݔ��̋@�B�����i�ނɂ�ē_���Ɩ�������I�ɍs����悤�ɂȂ�A����ɂ��������ҋ@�i�x�e�j���Ȃǂ̎��v�x�����܂��Ă������B�܂�����Ǝ��������āA�n��ɂ�����W��{�݂̌��݂�]�ސ����Z���̊Ԃɍ��܂�������̂ł���B

�@���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�ɑ�ꕪ�c��ꕔ�̊��i�[������������{���̌��ʒu�Ɉڐ݂����ꍇ��A�R�R�N�ɑ�O���c�i�R�z�j�̊i�[�������z�����ꍇ�Ȃǂ́A��͂苌�Ԃ��̂܂܂ł������B���̌�A���������Љ�I�v���ɑΉ����邽�߁A���i�[���ƒn��W��{�݂����˂��A��������h��ق̌��݂��i�߂���悤�ɂȂ����̂ł���B���Ȃ킿�A���a�R�T�N�x�̖�c�Ǐ��h��فi�R�X�N�x�����g���ɂ���ڐ݁j��S�O�N�x�̑掵���c�i�h�l�j���h���u��ɑҋ@�X�݂��Č��p�����̂��͂��߂Ƃ��A�S�P�N�x�̎R����h��فi�S�W�N�x�Ɉꕔ���z�j�A�S�Q�N�x�̍�����h��فA�S�R�N�x�̎R�z���h��فA�S�T�N�x�̐���i���h�j��قȂǂƑ������A����ɂS�W�N�x�ɂ͉h�l���h��ق̐V�z���s��ꂽ�̂ł���

��Q���c�i�[���i����j�i�ʐ^�P�j

�R����h��� �i�ʐ^�Q�j

����i���h�i��فi�ʐ^�R�j

�h�l���h��فi�ʐ^�S�j

�@�܂��A�����ƈقȂ��p�̊��i�[���̐����Ƃ��ẮA�S�S�N�x�̑�ꕪ�c��ꕔ�̉��z�A�S�T�N�x�Ɍ��ʒu�Ɉڂ�����l���c�i��c���j�̐V�z�A�T�O�N�x�ɂ͂���w�̋@�\�����������č����ق���Ɨ����A���ʒu�Ɉڂ�����c�Ȃǂ�����B

�@�܂���ꕪ�c��O���́A���a�R�T�N�x�ɖ���O���疖�L���ɐV�z�ړ]�����̂ł��邪�A�s�X�n�����n��̌ː��������������ߗL���̏ꍇ���l�����A�T�T�N�P�Q���Ɉꕔ���W��{�݂Ƃ��ċ{�����ɐ�������V�z�A���h���i�[���݂������Ƃ́A�O�ɋL�ڂ����Ƃ���ł���B

�����������̐V�z

�@���a�R�P�N�ɗ����������h�͑����̈�Ƃ��Č��z�������h�{�����ɂ́A���N�̒��������ȗ��A��Z���c�̊��i�[���ƂȂ�A���h�����P���̋Ζ��̐����ێ����Ȃ���A�n��h�Ђ̋��_�Ƃ��Ă̎g�����ʂ����Ă����̂ł������B�������A���z�ȗ��Q�O�]�N���o�߂���ɋy��ŘV�������i�݁A�܂������Ȃ��Ă������ƂȂǂ���A���}�ɉ��z���]�܂ꂽ�̂ł���B���̂��ߖk�������́A���������Z���v�]�𑁊��ɉ������ߑ�I�������\���Ɏ��e�ł��镪�����̌��z�v���i�߁A���a�T�Q�N�x�ɂ����Ă�����{�s���邱�ƂƂ����B�����Đv�����ɂ�����ƂƂ��ɁA�y�n���L�҂ł�����c�킩�Ⓦ�����Ȃǂ̋��͂����߂ĂS�S�O�������[�g���]�̕~�n���m�ۂ����B�������Č��z�{�̍H���͏����g�����������ĂU���ɒ��H�A�S�R���N���[�g���Q�K���āA���ׂR�R�T�E�R�S�������[�g���i�y���g�n�E�X�A�]�O���ꂼ��P�Q�E�P�T�������[�g�����܂ށj�A���H��R�U�O�O���~�������ĂP�P�������Ɋ������A�P�Q���V������g�p���J�n�����̂ł���B

����U���c���u��i�����j�i�ʐ^�P�j

�@�Ȃ�����ƕ��s���āA�P�Q���T���ɖ�����n�ǂ̊J�����Ƃ�A�A���w�߂̐v���ƓI�m����}��ƂƂ��ɁA���N�P�Q���ɂ͏��h������^���N�Ԃ��z�u�ւ����ꂽ�B�܂��A�T�U�N�S������͏��h�������Q���ƂȂ�A����̐����������ꂽ�̂ł���B

���h�͂̋���

�@���h�͂̋����ɂ��ẮA���N���̐�����i�߂Ă����̂ł��邪�A���a�Q�W�N�i�P�X�T�R�j�ɏ��h�{�ݐ������i�@�����肳��A�s�����̏��h�{�݂ɑ��č��ɕ⏕�̓����J����A�{�ݐ������i�̕��u������悤�ɂȂ����B����ɂ���ē��N�x�ɐ����t���h�|���v�����ԁi�^���N�ԁj�Ɖ������̓|���v�i���^���̓|���v�j�e�P�䂪��������A���h�͋����̒[��������ꂽ�̂ł���B����ɁA�S�T�N����͓������ߑa�n���ً}�[�u�@�ɂ��K�p�����Ɏw�肳�ꂽ���Ƃ���A�⏕�����R���̂Q�Ɉ����グ��ꂽ�B�܂����ɂ����Ă��A�S�O�N�x����ᗘ�̏��h�{�ݐ���������݂��A���h�|���v�E���h�����E���h�c�ԌɁE���^���̓|���v�ύڎԂȂǂ�Ώۂɑ݂��t�����s���A�S�U�N�x����͖k�C���s�����U������ɓ��������ƂƂ��Ɏ����g���g�債�A�݂��t���Ώۂ����h���ɂ������S�ʂɓK�p�����悤�ɂȂ����B

�����������i�ʐ^�P�j

�@���̂悤�Ȑ��x�I�ϑJ�̂Ȃ��ŁA�Ƃ��ɏ��^���̓|���v�̕��y�ɂ���āA���a�R�W�N�x�̓�����͂��߁A�R�X�N�x�̎R�z�A�S�O�N�x�̍���E�h�l�A�S�P�N�x�̎R��E��c���A�S�T�N�x�̗����i����j�Ƃ����悤�ɁA�e���c�ɏ��^���J�|���v�ύڎԂ����A�@�B�����}��ꂽ�̂ł���B�܂����h���ł́A���a�S�U�N�ȍ~�^���N�ԂQ���̔z���̐��ƂȂ�A�����s�X�ł��T�R�N�ɂ̓^���N�Ԃ��P���z�����āA�Ќ���ւ̑����o�ΑԐ��Ə��h�@�\�̏[�����}��ꂽ�̂ł���B

�@�Ȃ��A�T�U�N�����݂ɂ����錻�L���͕͂ʐ}�̂Ƃ���ł���B

�@���h�����ɂ��ẮA���a�Q�W�N�ɂS�O�g�����������_�s�X�n�ɐݒu���Ėh�Ηp���H�̕s���������̂��͂��߁A���̌���K�X�K�v�ȉӏ��Ɍ��݂�i�߂��B����ɂ���ĂT�R�N�����݂łS�O�g�����Q�R��A�Q�O�g�����T�Q��̒��������ݒu����Ă���B�Ȃ��A�ˌ����U�݂���n�тɂ����Ď���h�Ηp�̒����r��ݒu������̂ɑ��A�T�R�N�x���璬��⏕�̓����J���Ă��̑��i��}�����B

�@���ΐ��ɂ��ẮA���a�R�R�N�����ȈՐ����̊J�݂ɂ��P�P��ݒu���ꂽ�̂��͂��߂Ƃ��A���̌�㐅����ȈՐ������z�݂��ꂽ���Ƃɂ���āA�T�U�N���ł͔��_�s�X�n�ɂP�P�P��A����ɂX��A�R�z�E�l���ɂW��A��c���ɂP�O��A�����ɂP�V��A�h�l�ɂT��A����ɂS��Ƃ����悤�ɁA�v�P�U�S����݂̏��h�����Ƃ��Đݒu����Ă���B

�@���a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�Q���Q�S�����h�{���ɏ��h�����ǁi��n�ǁj���J�ǂ��A����ɂT�Q�N�P�Q���T�������������ɂ�������n�ǂ��J�ǁA�T�U�N���ňړ��ǂP�U�A�g�ыǂR�������āA�ً}�A����w���n���̑����I�m�ȒʐM�̌n���m�����Ă���B�Ȃ��A���̏��h�����𗘗p���A�T�P�N�x�ɖ��ꉮ��ɔ������T�C�����Ɩ{�����ɃT�C�����̓��������u��ݒu���āA�ЊQ�x��̑����I�m�ȓ`�B���}���Ă���B

�^���N�P���ԁi�ʐ^�P�j

���h�g�D�Ƌ@�\

�i�P�j���h�g�D�i�ʐ^�P�j

�i�Q�j���c�ʕ~�n�E�����ʐ�

|

��@�� |

�v�H�i���a�j |

�~�n�ʐρi�u�j |

�������ʐρi�u�j |

���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l |

|

|

���h�{�� |

�S�Q�@�N |

�Q�D�Q�R�V�D�T�U |

�@�@�W�S�P�D�S�T |

���h�{���]�O�@ �@�T�C�����@�V�D�T�@�o�r |

|

|

���h�� |

�@ |

�@ |

�@ |

���꒡�ɓ��@�@�@�@�T�C�����@�V�D�U�@�o�r |

|

|

��P���c |

�P�� |

�S�S�@�N |

�@�@�P�S�T�D�S�T |

�@�@�@�U�S�D�W�O |

�@ |

|

�Q�� |

���h�{���� |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�R�� |

�T�T�@�N |

�@�@�W�X�W�D�Q�R |

�@�@�S�P�X�D�U�X |

���������� |

|

|

��Q���c |

�T�O�@�N |

�@�@�P�U�T�D�O |

�@�@�@�W�P�D�O |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�P�D�O�@�o�r |

|

|

��R���c |

�S�R�@�N |

�@�@�V�W�T�D�Q�W |

�@�@�P�U�T�D�Q�S |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�P�D�O�@�o�r |

|

|

��S���c |

�S�T�@�N |

�@�@�R�S�T�D�P�T |

�@�@�@�W�O�D�P�X |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�R�D�O�@�o�r |

|

|

��T���c |

�S�P�@�N |

�@�@�T�S�U�D�P�S |

�@�@�P�U�U�D�O�T |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�P�D�O�@�o�r |

|

|

��U���c |

�T�Q�@�N |

�@�@�S�S�O�D�T�W |

�@�@�R�R�T�D�R�S |

�������������݁@�@�T�C�����@�T�D�O�@�o�r |

|

|

��V���c |

�S�W�@�N |

�@�@�R�P�O�D�O |

�@�@�P�T�T�D�T�Q |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�P�D�O�@�o�r |

|

|

��W���c |

�R�T�@�N |

�@�@�Q�U�V�D�V�T |

�@�@�P�O�S�D�P�R |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T�C�����@�P�D�O�@�o�r |

|

���h�@�B�����\

|

�敪�E���� |

���@�@�@�� |

�ԁ@�@�@�� |

�N�� |

�@�֏o�� |

�|���v�^���y�ѐ��\ |

�w���N���� |

�o�� |

���@�@�@�@�l |

||

|

�|���v�^�� |

���� |

|||||||||

|

���h�� |

�s�X�n |

�^���N�P���� |

�C�X�Y |

�T�U |

�P�T�T |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�T�U�E�P�P�E�@�S |

�O |

���Q�C�O�O�OL |

|

�^���N�Q���� |

��b�T���R���h�� |

�T�R |

�P�R�T |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�T�R�E�P�P�E�R�O |

�R |

���Q�C�O�O�OL |

||

|

�^���N�R���� |

�C�X�Y |

�R�V |

�P�S�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�R�V�E�P�O�E�Q�U |

�P�X |

���Q�C�O�O�OL |

||

|

�~�}�� |

�g���^ |

�T�R |

�P�O�O |

�@ |

�@ |

�r�T�R�E�P�Q�E�Q�P |

�R |

�Q�a�^�E���Z�g�������� |

||

|

�V |

�g���^�N���E�� |

�S�S |

�P�P�O |

�@ |

�@ |

�r�S�S�E�P�P�E�P�U |

�P�Q |

�P�a�^�E���Z�g�������� |

||

|

�L��� |

��b�T���Z�h���b�N |

�S�W |

�P�P�T |

�@ |

�@ |

�r�S�W�E�P�P�E�R�O |

�W |

���Z�g�������� |

||

|

���������� |

�X�Y�L�W����[ |

�S�W |

�Q�W |

�@ |

�@ |

�r�S�W�E�@�S�E�Q�V |

�W |

���Z�g�������� |

||

|

���� |

�g���^�g���G�[�X |

�R�X |

�T�T |

�@ |

�@ |

�r�S�O�E�@�V�E�@�P |

�P�U |

���Z�g�������� |

||

|

���^���̓|���v |

�@ |

�T�R |

�S�R |

���r�b�g�o�S�O�W |

�a�|�R |

�r�T�R�E�P�P�E�R�O |

�R |

�^���N�Q���Ԃɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�R�X |

�P�S�D�T |

�V�o�E���Q�S |

�a�|�R |

�r�R�X�E�@�W�E�@�R |

�P�V |

���Ԃɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�R�V |

�P�V |

�V�o�E���Q�S |

�a�|�R |

�r�R�V�E�P�O�E�P�V |

�P�X |

�^���N�R���Ԃɐύ� |

||

|

��ꕪ�c |

�s�X�n |

�P���� |

�g���^ |

�S�S |

�P�R�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�S�S�E�P�O�E�@�S |

�P�Q |

���Z�g�������� |

|

�Q���� |

�j�b�T�� |

�S�O |

�P�R�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�S�O�E�@�W�E�P�O |

�P�U |

���Z�g�������� |

||

|

�R���� |

�j�b�T�� |

�S�R |

�P�R�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�S�R�E�P�O�E�@�X |

�P�R |

���Z�g�������� |

||

|

��c |

���� |

�ύڎ� |

�}�c�_�^�C�^�� |

�T�Q |

�X�Q |

�@ |

�@ |

�r�T�Q�E�P�O�E�@�U |

�S |

���Z�g�������� |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�T�Q |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�T�Q�E�P�O�E�@�U |

�S |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�S�W |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�S�W�E�@�X�E�Q�O |

�W |

�@ |

||

|

��� |

���^���̓|���v |

�@ |

�R�U |

�P�S�D�T |

�V�o�E���Q�S |

�a�|�R |

�r�R�U�E�P�Q�E�R�O |

�Q�O |

�@ |

|

|

��O���c |

�R�z |

�ύڎ� |

�}�c�_�^�C�^�� |

�T�P |

�X�Q |

�@ |

�@ |

�r�T�P�E�@�X�E�Q�Q |

�T |

�@ |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�T�P |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�T�P�E�@�X�E�Q�Q |

�T |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�R�W |

�P�S�D�T |

�V�o�E���Q�S |

�a�|�R |

�r�R�W�E�@�T�E�P�O |

�P�W |

�@ |

||

|

��l���c |

��c�� |

�ύڎ� |

�g���^�_�C�i |

�T�T |

�X�T |

�@ |

�@ |

�r�T�T�E�P�P�E�P�P |

�P |

���Z�g�������� |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�S�X |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�S�X�E�@�X�E�P�T |

�V |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�R�R |

�P�S�D�T |

�V�o�E���Q�S |

�a�|�R |

�r�R�R�E�P�O�E�@�V |

�Q�R |

�@ |

||

|

��ܕ��c |

�R�� |

�ύڎ� |

�}�c�_�^�C�^�� |

�T�R |

�X�Q |

�@ |

�@ |

�r�T�R�E�P�Q�E�Q�R |

�R |

�@ |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�T�R |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�T�R�E�P�Q�E�Q�R |

�R |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�S�V |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�S�V�E�P�Q�E�@�P |

�X |

�@ |

||

|

��Z���c |

���@�@�� |

�P���� |

�j�b�T�� |

�R�X |

�P�R�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�R�X�E�P�O�E�Q�O |

�P�V |

���Z�g�������� |

|

�^���N�� |

�C�X�Y |

�S�U |

�P�S�O |

�X�c�l�d�|�T |

�`�|�Q |

�r�S�U�E�P�Q�E�@�U |

�P�O |

���Q�C�O�O�OL�A�Q�O�OL�ύ� |

||

|

�Q���ԁi�ύڎԁj |

�}�c�_�N���t�g |

�S�T |

�V�T |

�@ |

�@ |

�r�S�T�E�P�O�E�P�S |

�P�P |

�@ |

||

|

���^���̓|���v |

�@ |

�S�V |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�S�V�E�P�Q�E�@�P |

�X |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�S�T |

�P�S�D�T |

�V�o�E���a�U�O�U |

�a�|�R |

�r�S�T�E�P�O�E�P�S |

�P�P |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�掵���c |

�h�l |

�ύڎ� |

�g���^�_�C�i |

�T�S |

�X�T |

�@ |

�@ |

�r�T�S�E�P�P�E�R�O |

�Q |

�@ |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�S�W |

�R�W |

�V�o�E���a�U�P�Q |

�a�|�R |

�r�S�W�E�@�X�E�Q�O |

�W |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�S�T |

�P�S�D�T |

�V�o�E���a�U�O�U |

�a�|�R |

�r�S�T�E�P�O�E�P�S |

�P�P |

�@ |

||

|

�攪���c |

���� |

�ύڎ� |

�}�c�_�N���t�g |

�S�V |

�V�T |

�@ |

�@ |

�r�S�V�E�P�Q�E�P�U |

�X |

���Z�g�������� |

|

���^���̓|���v |

�@ |

�S�V |

�Q�T |

���r�b�g�o�S�O�T |

�a�|�R |

�r�S�V�E�P�Q�E�P�U |

�X |

�ύڎԂɐύ� |

||

|

�V |

�@ |

�R�P |

�P�T |

�g�[�n�c�o�m�n�@�T�R |

�a�|�R |

�r�R�P�E�@�S�E�Q�O |

�Q�T |

�@ |

||

�~�}�Ɩ�

�@���a�R�X�N�i�P�X�U�S�j�ɓ��{�ԏ\���Жk�C���x�����甪�_����ɑ��A�~�}�����ԂP�䂪�z�u���ꂽ�B�����ł́A�����T�����̂R�Q�L�����[�g���̂ق������̎�v���H������Ă���̂ɑ��A���肩��̍��x�o�ϐ�������ɂ���Ď����Ԃ̕��y���ڊo�܂����A���̂��ߌ�ʎ��̂�����������A�~�}�Ɩ��̕K�v�����Ɋ�����Ă������̂��Ƃł������B���������Ē��ł́A���̋~�}�Ԃ̗L���Ȋ��p���@�ɂ��Č������A���S�O�N�T�����h���ɔz�u�ւ����s���A���h�E���ɂ��Q�S���ԑԐ��̔C�Ӌ~�}�Ɩ����J�n���A��ʎ��̂ɂ�镉���҂ً̋}�������͂��߁A�}�a���҂̎��e�Ȃǂɓw�߂��̂ł���B

�@���a�S�U�N�U���ɐl���E��ʎ��̂̔��������Ȃǂ��l�����ċ~�}�Ɩ����{�Ԑ����������邽�߁A���h�@����ѓ��{�s�߂̉������s���A�~�}�Ɩ������{���ׂ��s�������w�肷��K�肪�݂���ꂽ���Ƃɂ��A������������b���炻�̎w����A�@�I�ɂ��`���t����ꂽ�������s�����ƂƂȂ����̂ł���B

�@�~�}�Ɩ��J�n�ȗ��̏o���戵�͎��\�̂Ƃ���ł��邪�A�o���͔N�X�������Ă���A�戵��ʂł͑�P�ʂ��}�a���ҁA��Q�ʂ���ʎ��̂ł���B

�@�ŏ��ɓ��Ԃ���z�u���ꂽ�~�}�Ԃ́A���̌�Ό��̌o�߂ɂ�菺�a�S�S�N�x�ɍX�V���A�Ɩ��̖��S�������Ă����̂ł��邪�A�T�Q�N�T������͏��h�����̉ߘJ��r�����邽�߁A���̈�ʍs���E�̉^�]������h�����ɕ��C���Ĕh�����A���Ȃ���~�}�Ԃ̉^�]�ɐꑮ����̐����Ƃ��ċƖ��̉~���ȉ^�c��}���Ă���B����ɂT�R�N�P�Q���ɂ́A�Вc�@�l���{���Q�ی������~�}�����ԂP�䂪���ꂽ�̂ŁA�Ȍ�͂Q��̋~�}�Ԃɂ���ċƖ����s���Ă���B

�~�}�ԁi�ʐ^�P�j

�N�x�ʋ~�}�o���戵�i�u���h�N��v���j

|

�N�x |

�o���� |

�����l�� |

|

�S�O |

�R�U |

�S�Q |

|

�S�P |

�U�P |

�V�P |

|

�S�Q |

�W�O |

�X�O |

|

�S�R |

�P�Q�U |

�P�O�U |

|

�S�S |

�P�Q�U |

�P�R�O |

|

�S�T |

�P�T�U |

�P�U�R |

|

�S�U |

�P�V�O |

�P�V�X |

|

�S�V |

�P�V�X |

�Q�O�R |

|

�S�W |

�Q�Q�T |

�Q�R�O |

|

�S�X |

�Q�T�S |

�Q�T�R |

|

�T�O |

�Q�U�Q |

�Q�V�T |

|

�T�P |

�Q�U�R |

�Q�T�W |

|

�T�Q |

�Q�U�T |

�Q�T�X |

|

�T�R |

�Q�W�W |

�Q�X�V |

|

�T�S |

�R�P�W |

�R�Q�U |

|

�T�T |

�R�P�U |

�R�Q�U |

|

�T�U |

�R�W�R |

�R�X�V |

���h�g�ȗ��̗���]

�@�����R�U�N�i�P�X�O�R�j�U���W���ɔ��_���h�g���n�݂���Ĉȗ��A�������̑g�i�c�j���ɂ���ċ��y���Ђ�����Ƃ������g�I�ȕ�d�������s���A�傫�ȉЂ��Ȃ��߂����̂ł��邪�A�Ƃ��ɂ��̒��ɂ����ė��悵�đg�i�c�j���̎w�������ɓ�����������]�͎��̂Ƃ���ł���B

���h�g����]

|

������ |

�N�� |

���@�@�@�� |

�A�C�N�� |

�ޔC�N�� |

���@�@�@�@�@�@�l |

|

���_���h�g |

���� |

���@��@�����Y |

�����R�U�N�@�U�� |

�吳�@�Q�N�P�O�� |

�@ |

|

�Q |

�~�@���@���\�Y |

�吳�@�Q�N�P�O�� |

�吳�@�V�N�P�O�� |

�@ |

|

|

�R |

��@�@�i�@�g |

�吳�@�V�N�P�O�� |

�吳�P�O�N�@�U�� |

�@ |

|

|

�S |

���@��@�K�O�Y |

�吳�P�O�N�@�U�� |

�吳�P�R�N�@�R�� |

�@ |

|

|

�T |

���@��@�s�@�� |

�吳�P�R�N�@�S�� |

���a�P�Q�N�@�U�� |

�@ |

|

|

�U |

���@��@���@�Y |

���a�P�Q�N�@�U�� |

���a�P�S�N�@�Q�� |

���E�����S |

|

|

��c�����h�g |

���� |

��@�@�G�@�� |

�吳�P�P�N�@�T�� |

���a�@�U�N�@�P�� |

���E�����S |

|

�Q |

���@�c�@��l�Y |

���a�@�U�N�@�Q�� |

���a�P�P�N�P�P�� |

�@ |

|

|

�R |

���@��@�ɎO�Y |

���a�P�P�N�P�Q�� |

���a�P�S�N�@�R�� |

���_���x�h�c��l���c���ƂȂ� |

|

|

������h�g |

���� |

���J��@�@�@�L�@ |

���a�@�S�N�@�S�� |

���a�@�V�N�@�R�� |

�@ |

|

�Q |

���@�{�@�v�@�� |

���a�@�V�N�@�S�� |

���a�P�S�N�@�R�� |

���_���x�h�c��c���ƂȂ� |

|

|

�R�z���h�g |

���� |

��@�c�@�|�O�Y |

���a�@�U�N�@�S�� |

���a�P�S�N�@�R�� |

���_���x�h�c���c���Ɍ��˂đ�O���c���ƂȂ� |

|

�������h�g |

���� |

���@�@�����Y |

�吳�P�Q�N�@�T�� |

���a�@�S�N�@�S�� |

�@ |

|

�Q |

���@�c�@�@���� |

���a�@�S�N�@�S�� |

���a�P�S�N�@�R�� |

�@ |

|

|

���_���x�h�c |

���� |

�ā@��@�@�@�E |

���a�P�S�N�@�S�� |

���a�Q�Q�N�@�W�� |

�����������_�����h�c���ƂȂ� |

|

�������x�h�c |

���� |

���J��@�M�@�` |

���a�P�S�N�@�S�� |

���a�Q�P�N�@�U�� |

�@ |

|

�Q |

���@���@�O�ܘY |

���a�Q�P�N�@�U�� |

���a�Q�Q�N�@�V�� |

�@ |

|

|

���������h�c |

���� |

�Ɂ@���@�~�@�� |

���a�Q�Q�N�@�V�� |

���a�Q�T�N�@�U�� |

�@ |

|

�Q |

��@�R�@���@�x |

���a�Q�T�N�@�V�� |

���a�Q�X�N�@�Q�� |

�@ |

|

|

�R |

�V�@�J�@�`�@�j |

���a�Q�X�N�@�Q�� |

���a�R�Q�N�@�R�� |

���������ɂ����� |

|

|

���_���h�c |

���� |

�ā@��@�@�@�E |

���a�Q�Q�N�@�W�� |

���a�Q�U�N�P�Q�� |

���E�����S |

|

�Q |

���v�ԁ@�ȁ@�� |

���a�Q�U�N�@�R�� |

���a�S�S�N�@�S�� |

���E�����S |

|

|

�R |

�Á@�́@�l�@�Y |

���a�S�S�N�@�T�� |

���a�T�W�N�@�S�� |

���E |

|

|

�S |

�ā@���@�B�@�� |

���a�T�W�N�@�T�� |

�@ |

�@ |

�@�܂��A�Ƃ��ɏ��a�R�Q�N�̒��������Ȍ�Ɍ��邪�A���c������ѕ��c���Ȃǂ̎�v�|�X�g�ɂ����āA���h�c�̉~���ȉ^�c�ɐs�������l�X�͎��̂Ƃ���ł���B

���h�c�^�c���J��

|

��@�@�� |

���@�@�� |

|

���c�� |

�É͎l�Y�E���쐴���E�ē��B�ɁE�g��F�� |

|

�{�����c�� |

���J��M�Y |

|

��ꕪ�c�� |

�É͎l�Y�E�e�n�K���Y�E���J��M�Y�E�؉��i |

|

��c�� |

�X�c���E��|���Y�E��V��Y�E�����p�� |

|

��O���c�� |

��c�����E�{�g�h���Y�E���J�|�� |

|

��l���c�� |

���ю��v�E�K������E�͌����` |

|

��ܕ��c�� |

�����T�O�Y�E�c�������E���������Y�E�����g�u |

|

��Z���c�� |

�g��F���E���R�c�� |

|

�掵���c�� |

���J�쏟�E���}��g�E�����s�j |

|

�攪���c�� |

���Y��O�E�����v�E���J��O |

�h�_

�@�����R�U�N�Ɍ��ݏ��h�g�̑n�݈ȗ��A���h�_�̐��X��������Ύ��̂Ƃ���ł���B

���吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�j�V��

�@���_���h�g�̑�ꕔ����ё���K���P���ɏn�B���Ă���Ƃ��āA���n������̎g�p��F���ꂽ�B

�����a�W�N�i�P�X�R�R�j�X��

�@�{���ʂ�̉Жh��̌��тɂ��A���_���h�g��ꕔ����ё�ɂ͋��n������A��O���ɂ͓�����̎g�p���F�����ꂽ�B

�����a�P�V�N�i�P�X�S�Q�j�R��

�@�{���ʂ�Ќx�h�̌��т��F�߂��A�x�h�c��ꕪ�c�ɕ\����ѕ\���������^���ꂽ�B

�����a�P�V�N�i�P�X�S�Q�j�P�Q��

�@�x�h�c��ꕪ�c�ɋK���P�����D�G�ł���Ƃ��āA�k�C�����������\�����^���ꂽ�B

�����a�P�W�N�i�P�X�S�R�j�P�P��

�@���_���x�h�c�ɋK���P�����D�G�ł���Ƃ��āA�k�C�����������\����ƕ\���������^���ꂽ�B

�����a�R�P�N�i�P�X�T�U�j�Q��

�@�D�Ǐ��h�c�Ƃ��ē��{���h�������\������A�Ɠ��������^���ꂽ�B

�����a�R�S�N�i�P�X�T�X�j�Q��

�@���є��Q�̏��h�c�Ƃ��ē��{���h�����\���������^���ꂽ�B

�����a�T�P�N�i�P�X�V�U�j�R��

�@�D�Ǐ��h�c�Ƃ��ď��h����������Ɠ��������^���ꂽ�B

���h���J�҂ɑ��鏖�M�E�J��

�@�i�N�ɂ킽���ď��h�����Ɍ��g���A���̌��т������ł���Ƃ��ĕ\�����ꂽ�l�͐������̂ł��邪�A���ɏ��M����іJ�܂������ď����ꂽ�l�X�͎��̂Ƃ���ł���B

�@�����a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�Q��

�@�@���h�c�����v�ԏȈꂪ���h���J�ɂ��A�����J�͂����

�@�����a�S�S�N�i�P�X�U�X�j�S��

�@�@��ʎ��̂ŋ}���������h�c�����v�ԏȈꂪ���h���J�ɂ��]�Z�ʌM�ܓ�����͂����

�@�����a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�P�P��

�@�@����O���c���{�g�h���Y�����h���J�ɂ��A�M�����F�˗t�͂����

�@�����a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�S��

�@�@���c�����쐴�������h���J�ɂ��M�Z���P�������͂��A��ꕪ�c���e�n�K���Y���������M�Z������͂����

�@�����a�T�P�N�i�P�X�V�U�j�R��

�@�@�����h�������n�r�킪���h���J�ɂ��M��������͂����

�@�����a�T�T�N�i�P�X�W�O�j�R��

�@�@���掵���c�����c���T�J�x�`�����h���J�ɂ��M�����F�˗t�͂����

�@�����a�T�U�N�i�P�X�W�P�j�R��

�@�@����c���Ñ�|���Y�����h���J�ɂ��M�����F�˗t�͂����

���h�㉇��

�@�Â�����A���h�̑����ɗ����h�g�ƒn��Z���őg�D����З\�h�g���́A��ɕ\����̂̊W��ۂ��Ȃ���A�n��h�Б̐����ێ����銵�K���蒅���Ă����̂ł��邪�A�吳�W�N�i�P�X�P�X�j�P���ɂ͂��������i�߂āA���_���h�g�ڎx������ړI�Ŕ��_���h�㉇��g�D����A��ɖؑ��������A�C�����B���̓����A���h�̎{�ݐ����ɗv�����p�͎����̂����S�����A�قƂ�NJ�t���Řd�����Ƃ��ʗ�ƂȂ��Ă���A��ɒ������A�C���Ă��������s���R�������������Ȃ�����ł��������B

�@�吳�P�O�N�Q�����h�㉇��͓������̃K�\�����|���v�����ɓ�����A��t���̕�W�ɓw�߂Ď{�݂̏[����}�����̂��͂��߁A�c���̈ԘJ��h�Ύv�z�̕��y�ɓw�߂Ă����̂ł���B���̌㏺�a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�S���Ɍx�h�c���g�D���ꂽ���Ƃɂ��A�x�h�c�㉇��Ɉڍs���Ċ����𑱂������A���a�Q�Q�N�x�h�c�̉�̂ɂ���Ĉꉞ���U�����̂ł������B

�@�x�h�c�̉�̌�͏��h�c���a�������̂ł��邪�A�{�݂̑��}�Ȑ������肤�s�X�n��̗L�u�́A���a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�S���ɑ�ꕪ�c�̌㉇�g�D�Ƃ��āu���_���h�㉇��v�i��E�����ܘY�j���������A�c���̈ԘJ����A�핞���̑��̍w�������A�h�Ύv�z�̕��y��`�ɓw�߂��B���ɂQ�W�N�ɂ̓^���N�Ԃ̍w���ɂ������āA�P�O�O���~�������Ē��Ɋ�t�������тȂǂ͍����]�����ꂽ�B���̂��ߓ��㉇��́A�R�R�N�R�����h�g�D�@�{�s�P�O���N�ɂ�����A���Ə��h�{��������\�����ꂽ�̂ł���B

�@���̂悤�ȏ��h�c�ɑ���x�����͂̌X���́A�������Ɋe���c���Ƃɉ萶���A�������ŏ��h�㉇���������A���S���ʂɂ킽�銈�����������Ă���B

�@�܂��A���h�㉇��Ɛ��i�͈قȂ邪�A�З\�h�Ƃ����ʂŊ��Ă���c�̂Ɂu���_���댯�����S����v�Ɓu���_���h�ΊǗ��ҋ���v�i����������a�S�O�N�����j������B

���h�㉇��

|

���@�@�� |

�@�n�@��@�� |

|

|

�P |

���_���h�㉇�� |

���_���s�X�n |

|

�Q |

����@�@�@�V |

�@ �V�@���@�� |

|

�R |

�R�z�@�@�@�V |

�@ �V�@�R�@�z |

|

�S |

��c�� �@�V |

�@ �V�@��c�� |

|

�T |

�R��@�@�@�V |

�@ �V�@�R�@�� |

|

�U |

�����@�@�@�V |

�@ �V�@���@�� |

|

�V |

�h�l�@�@�@�V |

�@ �V�@�h�@�l |

|

�W |

����@�@�@�V |

�@ �V�@���@�� |

���q���h��

�@���ݏ��h�c�̂ق��A�����ɂ͎��q���h���g�D���݂����Ă��邪�A���̎�Ȃ��̂�������Ǝ��̂Ƃ���ł���B

|

���@�h�@���@���@�� |

�݁@�@�@�@�@�@�@�� |

�����N���� |

������ |

|

�����×{�����_�a�@���q���h�� |

���^���̓|���v�P��E�h�ΐ����P�� |

�r�R�U�E�@�S�E�@�P |

�Q�T�� |

|

���_�c�я��@�@�V |

���^���̓|���v�Q��E�h�ΐ����P�� |

�r�R�W�E�P�Q�E�R�O |

�P�O�� |

|

���_����֏��w�Z�@�V |

���^���̓|���v�P��E�r�P�� |

�r�S�U�E�@�U�E�@�P |

�P�O�� |

|

�q�q�����_���Ƃ��n�@�V |

�����t���h�����ԂP��E���O���ΐ��P�S�� |

�r�T�Q�E�@�P�E�Q�O |

�@�S�� |

|

���}�n�k�C�������i���j���_�H��@�V |

���h�|���v�����ԂP��E���O���ΐ��X�� |

�r�T�Q�E�P�O�E�Q�V |

�P�O�� |

|

���R���{�Y���Жk�C������q��@�V |

���^���̓|���v�P��E�h�ΐ����P�� |

�r�T�T�E�P�Q�E�P�R |

�@�V�� |

�w�l���h�N���u

�@�ƒ�����w�l�̖h�Ύv�z���y��ړI�Ƃ��āA���a�S�O�N�i�P�X�U�T�j�R���R��n��Ɍ������ꂽ�̂��͂��߂Ƃ��A�T�U�N���݂ł͏�L�̂P�P�c�̂��w�l���h�N���u���������āA�ƒ�p���Ί�̓_���A�h���k��A���h�c���ɓ��s����\�h���@�ȂǁA�w�l�̗��ꂩ��Жh�~�ɓw�߂�ƂƂ��ɁA���c�ɑ���㉇�������s���Ă���B

|

�N�@���@�u�@���@�� |

�n�@�@��@�@�� |

�ݗ��N���� |

����� |

|

�R�@ �@��w�l���h�N���u |

���_���R�� |

�r�S�O�E�@�R�E�Q�U |

�P�S�� |

|

���@ �@��@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@���� |

�r�S�O�E�@�T�E�Q�Q |

�T�S�� |

|

��@ �@���@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@���� |

�r�S�P�E�@�Q�E�P�P |

�R�U�� |

|

���@ �@��@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@���� |

�r�S�P�E�@�Q�E�Q�S |

�P�U�� |

|

���@ �@�Y�@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@���Y���@�Q�D�R�� |

�r�S�P�E�@�R�E�Q�X |

�Q�O�� |

|

�h�@ �@�l�@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@�h�l |

�r�S�P�E�@�S�E�Q�R |

�S�W�� |

|

�{�@ �@���@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@�{�� |

�r�S�Q�E�@�Q�E�P�X |

�Q�P�� |

|

�����܉�@�@�@�@�@ �V |

�@�@�V�@�����@�P�D�Q�D�R�� |

�r�S�Q�E�@�T�E�P�S |

�Q�P�� |

|

�� �L ���@�@�@�@�@ �V |

�@�@�V�@���L�� |

�r�S�Q�E�@�R�E�@�P |

�R�Q�� |

|

�� �c ���@�@�@�@�@ �V |

�@�@�V�@��c�� |

�r�T�T�E�@�V�E�Q�X |

�P�T�� |

|

�R �@�@�z�@�@�@�@�@�V |

�@�@�V�@�R�z |

�r�T�U�E�P�Q�E�Q�P |

�P�T�� |

�@��R�߁@�ЊQ

�����Ђ̊T��

�@�����͊J��P�O�O�N�𐄈ڂ���Ȃ��ŁA��ʂ��h����h�Ƃ�����Ж�Ɍ������邱�Ƃ��Ȃ��߂������Ƃ��ł����̂́A�K���Ƃ��Ċ��ł悢���Ƃł��낤�B�������A���ɑ傫�ȉЂ�������A�����R�V�N�i�P�X�O�S�j�U���Q�Q���Ɍ����̖��Ƃ���o���A�܂���̋��������ɂ������Ė҉ƂȂ�A�k�J���ق̓y���������ĉ��Ă�H���~�߂����̂́A�V�y�����t�߈�т̂Q�X�˂��Ď������̂��ł��傫�ȉЂł���Ƃ�����B�����������Ƃ��ẮA�ɉ؊X�̔����߂�����Ђ������ƂɂȂ��S���ł������Ɠ`�����Ă���B

�@���̂ق����_�s�X�n�ɂ��Ă݂�A�����S�O�N�i�P�X�O�V�j�Q���ɒ����ʂ�łP�P�˂��Ď����A����Ȍ�͂��炭�݂��Ȃ��������A���a�P�P�N�i�P�X�R�U�j�P�Q���ɖ{���ʂ�̔ɉ؊X�łT���W�ˁA�����ĂP�V�N�V���ɂقړ����ꏊ�łV���U�˂��Ď������̂��A��r�I�傫�ȉЂƂ��ċ�������B���̌㏺�a�Q�W�N�T���ɁA�����ɂ����Đ܂���̋������ɂW���P�P�˂��Ď����A�Q�R�W���~�]�̑��Q���o�����̂��ŋ߂ɂ������ł���B

�@�Ȃ��A��c���n��ł͑吳�R�N�i�P�X�P�S�j�U���ɂP�W���P�W�˂��Ď����A���ꂪ��c�����h�g�n�݂̂��������ƂȂ��Ă���A����ɏ��a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�ɂQ�P���P�U�˂��Ď��A���Q�z�͂V���~�ɂ��B�����̂ł���B

�@�܂��A�����s�X�ł́A���a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�P�Q���ɗ������_�Ƌ����g���q�ɕt�߂���o���A���ق⏤�X�Ȃǂ��܂߂Q�W�˂R�P���т���Ђ����ƋL�^����Ă���B

�@�w�Z�ЂƂ��ẮA�����S�S�N�i�P�X�P�P�j�T���ɔ��������R�Ύ��̉��Ăɂ���āA�㔪�_�̂��P���V���ؓ��ʋ����ꂪ�Ď������̂��͂��߁A�吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�P���ɖ�c���̑�ؕ����ʋ����ꂪ�Ď������̂��A�Â��L�^�ł��邪�A���a�R�T�N�i�P�X�U�O�j�Q���ɔM�c���w�Z�̋��H������o���čZ�ɂ�S�āA�S�P�N�P�Q���ɔ��_�����w�Z���Z�ɂ������s���̏o�ɂ���đS�Ă����Ƃ����̂��A�ŋ߂̎���ł���B

�@�܂��A�������ł͏��a�P�U�N�i�P�X�S�P�j�Q���ɗ����q�퍂�����w�Z���A�O���̗����u�K��ɂ�������̕s�n���������ōZ�ɂȂǂ�S�Ă��Ă���B

�@���̂ق���r�I�傫�Ȍ����̉ЂƂ��ẮA���a�Q�R�N�i�P�X�S�W�j�P�Q���̒��M�u�K���i�P�P�T�T�������[�g���j�A�Q�V�N�P�O���A��c���̐X�؍H��i�S�R�Q�E�R�������[�g���j�A�����ĂS�W�N�P�Q���̗V�����{���̑S�ĂȂǂ�����B

�R�̊T��

�@�J��r��ɂ�����V�J�n�ւ̉Γ����A�A�ђn�̒n�����炦�Ȃǂ̍ہA���Ă����R�Ύ��������Ő��������������ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz�������̂ł��邪�A�����ɋL�^�̂�����̂����Ȃ��̂�E�^����Ǝ��̂Ƃ���ł���B

�@�������S�S�N�i�P�X�P�P�j�T��

�@�T�����x�n�悻�̑��ɔ������A���L�x��O�㒬���A���юO�O�Z�����A���J�n�ݕt�����n�Z�O�ܒ����A���v���Z�l�������Ď������B

�@���吳�R�N�i�P�X�P�S�j�T��

�@�U������P�Q���܂ł̊Ԃɒ����e���i��O�E�r���j���E���̑�E����E��c���E��V�E���Ó��E��ցE�R�聁����������n���j�ɔ������A���L�ѓ�O���A���L�юO��Z�Z�����A���v�O�l������Ď������B�܂��A���̎R�̂��ߖ��ƂV�V���X�S�˂�ޏĂ���ƂƂ��ɁA���҂P���A�d���҂T�����o���A���Q���z�Q���P�R�U�O�~�ɒB���A�J���ȗ��̑�R�ł������B

�@�����a�Q�V�N�i�P�X�T�Q�j�T��

�@�P�S������P�X���܂ł̊Ԃɒ����e���i�ԍ��E�S���E�㉔��E�R��E�F��E�㍻����������������n���j�ɔ����������A���ɍ��������i���ʂ���T�b�N���A�Z�C���E�x�c��тɂ����ĉ��Ă��Ă����R�́A�܂�ɂ݂��ƂȂ������߁A���ׂQ�Q�O�O�]��������Ƃɏo���A�����P�X���悤�₭�������B���̎R�ɂ���č��L�ш�ܒ����A���L�ь܁Z�l�����A�v�ꎵ���㒬�����Ď��A�����Ė��ƂW���Q�˂�ޏĂ��A���Q�z�͎��ɂS�X�O�O���~�ɂ��B����Ƃ����ߎ��ő�̎R�ł������B

�i���������꒬���͂O�E�X�X�P�V�w�N�^�[���j

�����Q�̊T��

�@�������J��ɒ��肳��Ă���P�O�O�N�A���̉i���Ό��̊Ԃɂ͊����̕����Q�����y���P���Ă���̂ł��邪�A�悭���̍ЊQ�����z���č����̔��_���`�������̂ł���B���܂��̎�ȕ����Q��E�^����Ǝ��̂Ƃ���ł���B

�@���吳�Q�N�i�P�X�P�R�j�W��

�@�V�y����̏o���ɂ���ēS�����H���j��A������S���t�߂ŗ�ԓ]���̎��̂��������A�Q���̏}�E�҂��o�����B

�@�����a�V�N�i�P�X�R�Q�j�W��

�@��~�J�̂��ߗV�y���삪�o�����A����n��̔���P�R�O�w�N�^�[�������������̂��͂��߁A�s�X�n�̑唼������܂ŐZ������Ƃ����ЊQ�ɂȂ����B

�@�����a�P�V�N�i�P�X�S�Q�j�R��

�@�Q�S���s�X�n�ɑ�o��������A�����Ɖ��P�A�j���Z���Ɖ��P�O�T�Q�ˁA���H�̌���l�Z�����A���̗����Q�T���A�S�����H��Q��\�����Ȃǂɋy�сA���Q�z�R�R�V���~�]�ɒB�����B

�@�����a�Q�X�N�i�P�X�T�S�j�X��

�@���A���D����ۂق��S�ǂ̒��v���͂��߁A������̑�Δ����ȂǓ����e�n�ɑ傫�Ȕ�Q��^�����u�䕗�P�T���v�́A�����ɂ����Q�������炵�����A����͍������߂ďڋL����B

�@�����a�R�O�N�i�P�X�T�T�j�V��

�@�O�f�̑䕗�P�T���Ɏ�����ЊQ�Ƃ��āA������������߂ċL�q����B

�@�����a�R�P�N�i�P�X�T�U�j�R��

�@�P�V���ߑO�S������A���㉔��i�ʏ̃��x�c�̑�j�ŋg�c���ޏ��̑��ޔяꂪ����̂��ߓ|�A���ܕv�P�T���̂����X�������~���ƂȂ鎖�̂������A������~�o���邽�ߌ@��o����ƒ��ɎR�Ôg���������ċ~���҂Q�����������Ƃ�����d�ЊQ�ƂȂ�A�v�P�P�������S����Ƃ����S���ɂȂ����B

�@�����a�R�U�N�i�P�X�U�P�j�S��

�@�S���锼����T�������ɂ����Ă̍��J�ɂ��Z��ЊQ�́A�Ǔ��������H�̋���l�����������A���H�E��h�E��݂ȂǘZ�Z�����������ق��A�V�O�W�˂��Z���A�S���͂P�P���Ԃɂ킽���ė�Ԃ̉^�s���X�g�b�v����ȂǁA��Q���z�͂P���R�O�T�U���~�]�ɒB�����B

�@�����a�S�R�N�i�P�X�U�W�j�W��

�@�Q�O���锼����Q�P���ɂ����ďP�������J�́A�_�앨�E���ԁE�͐�E���H�Ȃǂɑ傫�Ȕ�Q�������炵�A��Q���z�͂P���Q�R�O�O���~�ɒB�����B

�@�����a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�P��

�@�R�P���ƂQ���P���ɂ����ďP������C���ɂ�鍋�J�̂��߁A�Ǔ��e�H���͌�ʂ܂ЂƂȂ�A���z�Q���Q�O�O�O���~�ɋy�Ԕ�Q�������炵���B

�@�����a�S�T�N�i�P�X�V�O�j�W��

�@�P�T�A�P�U���ɂ����Ė{�����P�����䕗�X���́A�_�ƊW�ɑ傫�Ȕ�Q��^�����B���ɕl���̌��R�q��̒{�ɂ��|�A�����Q�W�������S����Ƃ�����Q���A��Q���z�͂R�W�U���~�]�ɒB�����B

�@�����a�S�U�N�i�P�X�V�P�j�X��

�@�S���ƂT���̏W�����J�͂P�X�S�~���Ƃ����~�J�ʂ��L�^���A�_�n����є_�Ǝ{�݂̗������͂��߁A���H�E�͐�ɂ������̔�Q�������炵�A��Q���z�͂Q���Q�V�T�O���~�ɒB�����B

�@�����a�T�O�N�i�P�X�V�T�j�W��

�@�Q�S���̑䕗�U���ɂ�鍋�J�̔�Q�͑S���I�ɍL����A�����̍��S�͎��鏊�Ő��f�����Ƃ�����ЊQ�ƂȂ����B

�@���ɐX�E�Αq�Ԃɂ����Ĕ��������y������ɂ���Ĕ��ٖ{���͖��v���A�����T�������ꎞ�s�ʂƂȂ����B���̂��ߍ��S�����ǂł́A�ً}�A����Ƃ��ĐX�\���_�ԂɃo�X���^�s�������A�y���ɖ��v�����ΒJ�w�\���̕����Ɏ��q���̏o����v�����āA�P�T�Ԍ�̂W���R�P���ɂ悤�₭��Ԃ̉^�s���ĊJ�����Ƃ����ł������B�Ȃ����̊ԁA�Q�V����������q�H�n�܂��Ĉȗ��Ƃ����鎺�����ً̋}�[�u���u���A���q�A���̊m�ۂ�}�����B���̑䕗�U���ɂ�铖���̔�Q�͔_�Ƃ�y�؊W�ɑ����A���z�R���X�P�Q�S���~�ɋy�B

���䕗�P�T���ЊQ���@

�@���a�Q�X�N�X���Q�U���ɓ��n���������䕗�P�T���́A�����ɂƂ��Ă����܂����ĂȂ����Q�������炵���B�Q�U���͑�������P�O���[�g���Ȃ����Q�O���[�g���̓������A�J���������Đ����r��Ă������A�ߌ�Q���P�U���ɓn���x������䕗�x�������A�\���Ɍx������悤�v�����ꂽ�B

�@�ߌ�T�����낢�������͂��������݂������A�₪�ĕ�������삩���X���ɓ]���A����ɕ����𑝂��đ䕗�̗l����悵�A�ߌ�X���R�O���ɂ͕��ϕ������Q�O�E�Q���[�g���A�u�ԕ����͎��ɂR�T����S�O���[�g���ɂ��B����ł������B���̂��߁A�ߌ�W���ɑS������d�ƂȂ�A�����܂��A�g�^���A�Ŕނ͔�U���A���͓|��A���~�т͓|���ܑ�����ȂǁA�s���̒ʍs�͑S������ȏ�ԂƂȂ�A����ɗ�Ԃ��^�]���~�ƂȂ����B

�@�܂��A�˕��ɂ���ĉ����𐁂������錚���������A�댯�ȏ�ԂƂȂ����̂ŁA���h�c���͑S���z�u�ɂ��Čx���ɓ�����ƂƂ��ɁA�\���̒��𐏎�����Ȃǖ��S���������B���Q�V���ɂ͌ߑO�P�����납�畗�����������ɐ��ɕς�蕗�����܂����ނ��A�ߑO�T���ɂ͂܂��������Âɖ߂�Ƃ����o�߂����ǂ����B

�@���Â����߂����Ƃ͂����A�u�ԍő啗���S�T���[�g���Ƃ������Čo���������Ƃ̂Ȃ��䕗�ɂ���Ď���Q�͑傫�Ȃ��̂��������B���_�z�R�ɂ�����Ɖ��|��ɂ��Ђ��͂��߁A�����E�_�앨�E�R�сE���Ǝ{�݂Ȃǂ𒆐S�Ƃ�����Q�́A���z�Q���V�W�O�O���~�]�̋��z�ɒB�����̂ł��邪�A���̑��Q�̊T�v�͎��̂Ƃ���ł���B

�@�P�A�Z��@�Ď��P�O���E�S�S���сi�P�X�P�l�j���͂��߁A�S��Q�W���E�U�V���сi�Q�O�O�l�j�A����Q�W���E�R�U���сi�P�X�V�l�j�Ƃ����ł������B

�@�Q�A��Z��@�{�ɁE�[���ȂǑS��P�Q�P���A����S�V���𐔂����ق��A�����̔�Q���x�ɂƂǂ܂������̂́A�Z��E��Z��킹�ĂQ�X�O�O���]�̑����ɒB�����B

�@�R�A�ƒ{�@�{�ɂ̓|��ɂ���ē����E�n�E�߂�r�e�P���������Ԃ���Ď��S���A�����E�n�e�P�������������B

�@�S�A���ƊW�@���u�̑�j��Z�����A����u�̑�j�������A���j�������A���j�ォ���𐔂����ق��A���Y���H��P�Q���ƃR���u�l�Z�Z�Z�т𗬎������B

�@�T�A�_�ƊW�@�t����̗�Q�C���Œx��Ă������߁A�H�앨�̂������ɑ哤�E�����E�Ђ��E�Ƃ����сE�f���g�R�[���E����ȂǂP�X�U�T�w�N�^�[�����܂�ɔ�Q���A����n��ł͗��N�̎�q�͂������A�H�Ƃ�ƒ{�̎����ɂ���������قǂł������B

�@�U�A�ыƊW�@���L�т̕��|�ؔ��������Z�Z�i����O�E�P�W�������[�g���j�A���L�сi���~�т��܂ށj�̓|���ꖜ����Z���͂��߁A������_��Ւn�i�Ӊ���E�������E�����a�@�Ȃǂ̊Ǘ��j�ɑ�������̓��Z�A���̂ق��S���̑��я����ɔ�Q�����B

�@�V�A�y�؊W�@�y������̂��ߓ������_�F�ΐ��Q�O�O���[�g�����s�ʂƂȂ����ق��A�������V���̌�݂Ȃǂɔ�Q�����B

�@�W�A�z�R�W�@���|�ɂ�鑗�d���̏�̂��ߔ��_�z�R�B���̗g���|���v����~�������߁A���čB�P�W�O���[�g���̂����P�S�O���[�g���܂Ő��v���A�̍z�s�\�ƂȂ����B����ɉ����P�V�L�����[�g���ɋy�ԍ����{�݂́A�x���P�U�Q��̂����V�W��|�āA�Ȍ�͎g�p�s�\�̌����ƂȂ����B

�@�X�A���̑��@�d�b����d�����̔�Q���傫���A�ꎞ�͑S���܂Џ�ԂƂȂ����B

�䕗�P�T���ɂ���Q�i���_�z�R�j�i�ʐ^�P�j

����������ЊQ�ɑΏ����ēc�������́A���Q�V���Ɏs�X�ݏZ�̒��c��c���̎Q�W�����߂đc����J���ƂƂ��ɁA�Q�W���ɂ͎s�X�n�̏����������W���Ĕ�Ў҂ɑ���`�����i�̕�W�ɂ��ċ��c�������A�Ƃ肠�����H����ѕz���Вn�ɋ}�������B����ɊW�@�ւƋ��c���čЊQ�~���@�̓K�p����ȂǁA�~�}�ɖ��S���������̂ł���B�܂��A�S������ۂƂ������_���ЊQ��ψ����g�D���A�����̈���ƎY�ƕ����̂��߉��}��╜����ȂǁA���ꂼ�ꎞ�X�ɑ������[�u���u�����̂ł���B

�@��Ў҂ɑ���`�����i�͒����O���瑱�X�Ɗ��A�������T�S���U�S�O�W�~�A���i�͖ѕz�E�ߗ��i�E��������ȂǂX�R�S�_�ɋy�B

�@�Ȃ��A����������ЊQ�ɂ�����炸�A�����ɂ����Đl�I��Q�͂Ȃ������̂ł��邪�A���ٍ`�O�ɂ����Ē��v�������A���D����ۂɏ�D���́A����̎O�j�i���c��c���j�E�Z�����̏��{�ɉ��E�Β��̓�����q�̂R���ƁA�k���ۂ̏�g���ŎR�z�̐�����v�̌v�S�����A�s�K�ɂ��đ���S�����B

���R�O�N�V�����Q��

�@���a�R�O�N�V���R���̌ߌォ��S���̒��ɂ����č~�葱�������J�́A�X�R�~�����L�^���A���̂��ߗV�y���E����E�������Ȃǂ̊e�͐삪�o���A�O�N�̑䕗�P�T���ɑ����傫�Ȕ�Q�������炵���B

�@���ɔ�Q�̑傫�������̂́A����܂����_�z�R�n��ŁA�S���ߑO�P���߂��ɒn����̂��ׂĂ̋����������A��ʓr��Ƃ����d�b�A��������A���R���ɂ͓d�b���s�ʂƂȂ��đS���̌Ǘ���ԂƂȂ����B�����ē����ߌ�Q���A�z�R����R�z�����Ă����A�����̏��ɂ���āA�悤�₭���̏ڍׂ�m�邱�Ƃ��ł����̂ł��邪�A���̗����ォ���E���������U���P�T�˂̂ق��A�O�c���݂̏]�ƈ��Q�����s���s���ɂȂ�Ƃ����ł������B

�V�y����̏o���i����t�߁j�i�ʐ^�P�j

�@����A�S���ߑO�Q������V�y����̏o���ɂ���āA�V�y�����t�߂̖��Ƃ��댯�ȏ�ԂƂȂ�A���߂��o����A���h�����A�c���A���E���Ȃǂ��x���ɓ��������B�K���S���߂����猸�����͂��߂����A�V�y����S���͈ˑR�Ƃ��Ċ댯��Ԃ������Ă������ߏ���Ԃ͎R�肩��܂�Ԃ��^�]���s���A�܂����Ó��i���A�l���j�̓S�������r���@��Ċ댯�ɂȂ����̂ŁA�ߑO�V�����납��s�ʂƂȂ����̂ł���B�������ߑO�X�����납�猸�����͂��߁A�P�O������ɂ͗�Ԃ̉^�]���\�ƂȂ�ĊJ���ꂽ�B

�@���̂ق��A���������̗������͂��ߔ�Q�����X�ƒʕ�A���̏o���������炵����Q���z�͂P���S�T�O�O���~�ɒB�����B�����������Ƃ���A������ɂ��ċً}���c���������ƂƂ��ɍЊQ�~���@�̓K�p����ȂǁA�ٖ��ȘA�W�̂��Ƃɐi�߂�ꂽ�̂ł���B

�@��Q�̊T�v�͎��̂Ƃ���ł������B

�@�P�A�l�I��Q�@���҂R��

�@�Q�A�Ɖ���Q�@�S��P�Q�ˁA�����P�Q�ˁA����U�ˁA����Z���P�Q�S�ˁA�����Z���U�R�˂̂ق��A��Z�ƂR�˂𐔂����B

�@�R�A�_�Ɣ�Q�@�c�������P�P�T�w�N�^�[���A�c�������R�P�X�w�N�^�[���̂ق��A�ƒ{�̐��������Q���A�n�P���A�߂�r�V���A�{�P�Q�R�H�𐔂��A�_�Ǝ��ނ������𗬎������B

�@�S�A���Y��Q�@�R���u�ʖ��v��L�ނ̔�Q�������ɋy�B

�@�T�A�y�ؔ�Q�@���H�O���A�������A�͐��O�����̑����ɒB�����B

�@�U�A�ыƔ�Q�@�ѓ��ꂩ���̂ق��A����܂��ނȂǑ����𗬎������B

�@�V�A�z�R��Q�@�z�R�{�݂ɑ����̔�Q�����B���ɔ�Q�̑��������������쉷����́A���̗����⓹�H�̌���ɂ���Č�ʓr��ƂȂ�A�H����������̗A�����s�\�ȏŁA�P���������������]�܂ꂽ�B���̂��ߒ��ł́A���q���{�ݕ����̏o�ɂ��Ėk�����ʑ��ĕ��ɒ�����ʁA���H��C�H���l�����i�����T�U�U�E�T���[�g���j�A���̉ːݎl�����i�����U�U�E�T���[�g���j�A��t���H�i�����P�Q�P�E�R���[�g���j�̍ЊQ���}���ݍH���̈ϑ�������s�����B�H���͎��q���y�ʒ��ԕ����P�O�R�{�ݑ���P�����i��U�O���j�ɂ���ĂV���Q�U���ɒ��H�A�W���Q�T�������Ƃ����o�߂Ői�߂��A�Z�����������Ė����̈���ƎY�ƕ����ɑ傫���v�������̂ł������B

�@�Ȃ��A�O�f�̑䕗�P�T���ƁA���̂V�����Q�̔�Ў҂ɑ��A�V�c�E�c�@���É��������i�ǁj�����������ꂽ�B

���

�@�����ɂ͏��a�P�W�N�i�P�X�S�R�j���R��s�ꂪ���݂��ꂽ���A���������R���{�݂�����ɂ�������炸�A��Ђ����Ȃ��������Ƃ͕s�K���̍K���ł������B

�@���a�Q�O�N�V���P�S���ߑO�V���P�T������A���≫�ɏo�����̒��J�싙��̈����D�Q�ǂ��A�ČR�퓬�@�̏e�����A���}������E�n�ꐳ�j�̂Q�l����Ў��𐋂��A�����҂S�����o�����B�܂��A�h�̑��M����\���ɂ����āA��ԋ@�֎m���e�����ĕ�������ȂǁA��퓬���ɋ]���҂��o�������Ƃ��ɂ܂������Ƃł������B

�@��S�߁@��ʈ��S

��ʎ��̂̑���

�@���A�����Ԃ��������ɕ��y�������A����ɂ���ʎ��̂����X�ɑ������͂��߂����A���a�R�O�N��O���ł͔����������ɂ߂ď��Ȃ��A���������Ď����҂������킸���ł������B�������R�O�N��㔼�ɂȂ�ƁA���x�o�ϐ������ɂ�����Y�Ƃ̒������L�W�ƂƂ��Ɏ����Ԃ���O�����̂Ȃ��ɓ��肱��ŁA��ʎ��̂��܂��}���ȑ����������悤�ɂȂ����B

�@���ɓ����́A�����R�Q�L�����[�g���ɋy�ԍ����T�������C�ݐ��ɉ����đ���A���n���ɂ�����B��̊������H�Ƃ��ē���ʉߎԗ��̐��������A���̂����A�����\�X�Ԃ̃t�F���[�A�q�ȗ��A��^�ԗ��̒ʉߗʂ��}���ɑ�������ȂǁA��ʎ��̔����̗v�����d�Ȃ����B���̂��߁A�S�T�N�ɂ͊Ǔ��ɂ����鎖�̂͂P�V�U���A���҂P�R���Ƃ������ٓI�Ȕ������������B�S�P�N�ȍ~�̎��̏͏�L�̂Ƃ���ł���B

��ʈ��S��̐��i

�@�����Ԃɂ���ʎ��̂��������͂��߂�����̈��S��́A���̎����܂�@�ւł���x�@�A����ɏ��a�R�R�N�S���Ɍ������ꂽ��ʈ��S����̊����ɂ܂Ƃ��낪�����A�悤�₭�s�����̍s�������Ƃ��ĔF������S�����͂��߂��̂́A���̑����̌X�������܂������a�R�O�N��㔼�ɂȂ��Ă���ł���B����������̂Ȃ��ŁA���a�R�V�N�R���ɒ��c��́A����s���ق��W���̋c����Ăɂ��A�������u��ʈ��S�錾�s�s�v�ł��邱�Ƃ����c���A���̑�ɂ��Đ^���Ɏ��g�ގp���𖾂炩�ɂ����̂ł���B���R�W�N�P�O���ɂ́A��ʈ��S�ɊW�̐[�����@�ւ�c�̂�ԗ������u���_����ʈ��S�^�����i�ψ���v��g�D���A��������ƂȂ����h������������h�̈��S�^����W�J���邱�ƂƂ����̂ł���B

�@�������āA��ʎ����܂�̔C�ɓ�����x�@���Ɩ��ڂȘA�g���Ƃ�ƂƂ��ɁA��ʈ��S�����^�]�ҋ���Ȃǂƈ�̂ƂȂ��Ď��̖h�~�ɓ��������B�������S�O�N��ɓ���ƁA�܂��܂������X���������ƂȂ�A�����͂S�R�N�ɓ�����u���̑��������v�Ƃ��āA�s���_�Ȏw������̂ł������B���̂��ߒ����i�ψ���ł́A�Q�T���̌�ʎw�������Ϗ����A���_�s�X�n�ɂ����鎙�����k����s�҂̌�ʎw���ƈ��S�̊m�ۂɓw�߂�ƂƂ��ɁA�������{�����ʈ��S��ɂ��Ă��A�ϋɓI�ȋ��͑̐��𐮂����B����ɗ��S�S�N�S���ɂ́A���ɂ����Ă���ʈ��S����C����卸��z���������A���������̎�v�ȏW���ւ̔z�����l�����Č�ʎw�������T�O���ɑ������A�������鎖�̂ɑΏ������̂ł���B

�N�x�ʎ��̔�����

�i�����@���_�x�@�����̓��v�j

|

�N�x |

���@�� |

���@�� |

���@�� |

|

���S�P |

�T�R |

�X |

�T�R |

|

���S�Q |

�T�T |

�V |

�W�V |

|

���S�R |

�U�X |

�T |

�P�P�P |

|

���S�S |

�P�T�S |

�W |

�Q�V�T |

|

���S�T |

�P�V�U |

�P�R |

�P�T�S |

|

���S�U |

�P�R�T |

�T |

�Q�Q�Q |

|

���S�V |

�P�P�X |

�X |

�Q�O�R |

|

���S�W |

�P�P�O |

�X |

�Q�O�V |

|

���S�X |

�X�W |

�R |

�P�U�U |

|

���T�O |

�W�S |

�P |

�P�U�Q |

|

���T�P |

�P�O�O |

�S |

�P�S�R |

|

���T�Q |

�X�Q |

�P |

�P�T�Q |

|

���T�R |

�U�S |

�W |

�P�O�X |

�@����A��ʈ��S�{�݂̐����ɂ��z�����A�u��ʈ��S�����ʌ�t���v�ɂ���āA���H�Ɩ����E�J�[�u�~���[�E�����Ȃǂ�N���v��ɂ�萮���[����}�����B�܂��A��ʎ��̂̋]���҂ɑ���~�ϐ��x�Ƃ��āA�S�R�N�P�O�����瑹�Q�ی��ɂ��u������ʏ��Q�ی����x�v�����{���A�����̉������i��}�����̂ł���B

�@���a�S�T�N�ɂ́A���S�^������苭�͂ɐi�߂邽�߁A���i�ψ���ɐ�C�̐��i����z�u���A����ɂS�W�N�ɂ͕w�l��ʎw�������Q���u���āA���_���w�Z�����̓o���Z���̎��̖h�~�ƈ��S�ӎ��̍��g�ɓw�߂�ƂƂ��ɁA��ʈ��S�Z�b�g�J�[�ɂ��Ǔ��e�����w�Z�E�ۈ珊�E�c�t���E�V�l�N���u�������Č�ʈ��S�������J�ÁA���S����̓O��������Ă���B

�@���a�T�P�N�W���ɒ��̋@�\�̈ꕔ�Ƃ��āA��ʈ��S��݂��Đw�e���������A����ɂT�T�N�P�P�������ʈ��S����w������݂��A��������������̂������s�҂⎩�]�Ԃ̏����Ȃǂ��w�����Ċ댯�h�~�ɓw�߂�ق��A���Ō�ʎw���Ԃ��w�����A��ʈ��S�^�����i�ψ���ɊǗ��^�c���ϑ��A�L���Ȃǂɉ^�s���Ă���B

��Q�́@�i�@�@��

�@��P�߁@���_�ȈՍٔ���

�u���_�ɋ�ٔ����̐ݒu���v�Ƃ̖]�݂�����A���a�P�R�N�i�P�X�R�W�j�T���ɉF�������͔��ٍٔ����ɑ��Ē���o�A����������ǂɂ���Ē����̌�ʎ����Љ�I�E�o�ϓI�������ɂ��āA���P�S�N�W���܂Ő����ɂ킽�蒲�����ꂽ�̂ł���B�������A�����푈�̐i�W�ɂƂ��Ȃ����ǂ̋ٔ��Ƃ�����f���āA���̒�͂��ɂ��̐��ʂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���a�Q�Q�N�T���R���V���@�̎{�s�Ɠ����Ɂu�ٔ����@�v�Ɓu�����ٔ����̐ݗ�����ъNJ����Ɋւ���@���v���{�s����āA�S����v�s�����ɍٔ������ݗ�����邱�ƂƂȂ�A�����ɂ������I�ɎR�z�S�����NJ����Ƃ���u���_�ȈՍٔ����v���ݒu���ꂽ�̂ł���B���ɂɂ͕x�m�����̋����{��Òc�������̌����̈ꕔ���������Ă���ɏ[�āA���㔻���ɏ����P�v�����C���A�T���R������J�������̂ł���B�Ȃ��A���a�Q�U�N�i�P�X�T�P�j����͔��ىƒ�ٔ����̏o�������ݒu����A�Ǝ��R�����Œ�߂�ƒ�Ɋւ��鎖���̐R���⒲����s����悤�ɂȂ����B���ɂ́A�J����Ԃ��Ȃ��挟�@���Ɠ����������g�p���Ă������A�V�������i��ł��邤�������ĕs�ւɂȂ������߁A��������V�z���]�܂�Ă����̂ł��邪�A�挈�ł���~�n�ɂ��āA�ʒu����Ȃǂ̏����ɐ���ēK�n�̑I�肪�x��Ă����B���̂��ߒ��ł��A����𑁊��ɉ������ׂ��ϋɓI�ɑΉ����A�Q�U�N�Q���ɔ��_�����E�����i�����R�l����j���L�̓y�n�A�����鋌�����苫���n�S�R�P�O�������[�g����I�肵�ĂU�O���~�Ŕ����A���̂������H�p�n�������ĂR�X�U�O�������[�g�����ō��ٔ����ɏ��n���邱�ƂƂ��āA�悤�₭�~�n�̌�����݂邱�Ƃ��ł����̂ł���B

���_�ȈՍٔ����i�ʐ^�P�j

�@�������ē��N�X�����z�ɒ��肵�A�P�Q���ɂ���ϐς݂Q�K���ĂR�V�O�������[�g���̐V���ɂ����������̂ł���B�Ȃ��A���̒��ɂ̐V�z�ɂƂ��Ȃ��A������͉p���Ƃ��Ĕ��_�_�Ћ����Ɉڂ����ƂƂ��ɁA�F����فi���R�l�����فj�����n�Ɉڂ���A�t���ق̈ꕔ�Ƃ��Ċ��p���ꂽ�B

�@�ȈՍٔ����̊NJ����́A�O�q�̂悤�ɏ��߂͎R�z�S�������ł��������A���a�Q�V�N�U�����獑�ƒn���x�@���_�n��x�@���̋��ɗ��������ғ����ꂽ�̂ŁA�x�@�̋��ƍٔ�������ь��@���̋�悪�قȂ邱�Ƃ́A�Z���ɂƂ��ĕs�ւł���Ƃ������R�ɂ���āA����_�ȈՍٔ����Ɣ��_�挟�@���̋��ɕύX�����悤�A���_�E�������������Ƌc��c���������̂ł���B���̌��ʁA�Q�X�N�T���P�����痎�������NJ����邱�ƂɕύX����Č��݂Ɏ����Ă���B�Ȃ��A���ݒn�͖��L���P�W�S�Ԓn�ł���B

�@

�@

�@��Q�߁@���_�挟�@��

�@���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�u���@���@�v�Ɓu�ō����@���̈ʒu�Ȃ�тɍō����@���ȊO�̌��@���̖��̂���шʒu���߂鐭�߁v�ɂ���āA���_�ȈՍٔ����ɑΉ�����u���_�挟�@���v���A���N�T���R�����_�x�@���̈ꎺ�������ɂɏ[�āA���@��������{�����Y�����C���ĊJ�������B�������A�x�@�����̉����ɂł͋������������̎��s�ɂ��x�Ⴊ���������̂ŁA�ȈՍٕʏ��Ɖ������{��Òc�������̌������[�����邱�ƂƂȂ�A���N�V������Ɉړ]���A�K������@���ɂɁA�K�����ȍْ��ɂɂ��ꂼ��[�������̂ł���B����ɂ��̌����́A���a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j�Q���ɔ��_������挟���ɂƂ��č��Ɋ�t��\���o�A���Q�T�N�V���ɖ@�����ق��生�ْn�����@���֎�[����|�̎w�߂�����A���̏��L�����ړ]�����̂ł���B

�@�₪�ĊȈՍٔ����͒��ɂ�V�z���Ĉړ]�����̂ŁA�挟�@�������ɂ�V�z���邱�ƂɂȂ�A�ٔ����ɗאڂ��ĕ~�n�����߁A�Q�V�N�X�����H�A���N�P�Q���ɖؑ��������ĂQ�R�S�������[�g���]��̐V���ɂ𗎐��ړ]�����̂ł���B���������āA��ɔ��_�������t���������ɂ́A�Q�W�N�X�����L���Y���ʑ[�u�@�ɂ���Ė������^����A�Ăђ��L���Y�ƂȂ����B

�@�挟�@���̊NJ����͊ȈՍٔ����Ɠ����ŁA�����̎R�z�S���ɉ����ĂQ�X�N�T�����痎������ғ������B

�@�Ȃ��A���a�Q�V�N�Ɍ��z�������ɂ́A�ؑ��̂����Q�O�N�ȏ���o�߂��ĘV�����������߁A���a�T�Q�N�i�P�X�V�V�j�P�Q���W���ɓS�R���N���[�g�������ĂP�W�W�������[�g���̒��ɂɉ��z�����݂Ɏ����Ă���B���ݒn�͖��L���P�X�S�Ԓn�ł���B

�@��R�߁@���ْn���@���ǔ��_�o����

�@��ʂɂ͓o�L���ƌĂ�Ă��锟�ْn���@���ǔ��_�o�����̑O�g�́A�����R�Q�N�i�P�W�X�X�j�S���P���ɔ��_���w�Z�Z�ɂ�͗l�ւ��̂����A�����̈�p�i���쏤�X�t�߁j�ɔ��ً�ٔ������_�o�����Ƃ��ĊJ�������̂ɂ͂��܂�B�쑺�͑��Y�����㏊���Ƃ��Ē��C���A���_�E�R�z���E�������̎O�������NJ����Ƃ����B

���_�挟�@���i�ʐ^�P�j

�@���̌㐧�x�̉��v�⒬�̔��W�ɂƂ��Ȃ��A�ʒu�▼�̂̕ύX�����т��эs���Č��݂Ɏ����Ă���B���Ȃ킿�A���ɂ͖����R�V�N�S���ɗV�y�����Ԓn�i�ʒu�s���j�ցA�S�P�N�T���ɓ��P�S�R�Ԓn�ցA�吳���N�i�P�X�P�Q�j�W���ɂ͍�������Q�R�W�Ԓn�̂T�ֈړ]�����B���̌����͔~�����\�Y�̏��L�ł��������A���a�P�R�N�i�P�X�R�W�j�X���ɂR�P�E�T�i��P�O�S�������[�g���j�̌����ƁA�t���y������јL���P���T�i�P�U�E�T�������[�g���j��~�n���܂߂Ē�����A�C���������s���������A���P�O�~�ōٔ����ɓ]�݂���Ƃ������̂ł������B

�@���a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�j�T���ɂ́A���َ̂i�@�����ǔ��_�o�����Ɖ��߁A�Q�R�N�W�����狟�������戵���Ɏw�肳��A����ɂQ�S�N�U���Ɍ��݂̔��ْn���@���ǔ��_�o�����Ɖ��̂��A�Q�T�N�W������͓y�n����щƉ��䒠��������舵�����ƂɂȂ����B

�@�Q�V�N�W���ɂ́A����܂ŐX�o�����̊NJ��ł�������������ғ������̂ŁA�����ʂ͔N�X���������B���̂��ߒ��ɂ͋����Ȃ��������A���z�ȗ��R�O�N�]����o�߂��ĘV�������A�d�v�Ɩ��̎��s�⏑�ނ̕ۊǖʂŗJ�������ƂȂ����B�����������Ƃ���A�{�����V�Q�Ԓn�̕~�n�Q�T�O�ؗ]�i��W�Q�T�������[�g���j����t���A�Q�X�N�T���ɖؑ��ꕔ�u���b�N�������ĂR�R�i��P�O�X�������[�g���j�̒��ɂ�V�z���Ĉړ]�����B

�@�R�R�N�P�O���ɂ͒������o�������V�݂��ꂽ�̂ŁA�����̋��������̂ł��邪�A�S�W�N�R���ɍĂѓ������ĕғ����A�������Ɣ��_�̂Q�����NJ����邱�ƂƂȂ����B

���ْn���@���ǔ��_�o�����i�ʐ^�P�j

�@�Q�X�N�Ɍ��Ă����ɂ͘V�������ċ����Ȃ����̂ŁA�T�T�N�V���A���ݒn���h���W�T�Ԓn�Ɍ��肵�A���T�U�N�V���ɒ��H���ĂP�P���Ɋ��������B���̒��ɂ́A�~�n���P�R�V�W�E�O�W�������[�g���A�S�R���N���[�g�������ĂR�O�X�E�R�������[�g���̋ߑ�I�Ȃ��̂ŁA�P�Q���Ɉړ]���ċƖ����J�n�����B

�@��S�߁@�l���i��ψ��ƕی�i

�l���i��ψ�

�@���a�Q�Q�N�T���R���ɔ��z���ꂽ�V���@�́A�����̊�{�I�l���̕ۏ���d�v�Ȓ��Ƃ��Đ��肳��A�����e���͎��Ȃ̖{���ۗL���錠���Ƃ��Ď���i�삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����̏�ł��ϋɓI�ɂ����L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���{�̈�@�ւƂ��Đl���i��ǂ��@���{�i�ȁj���ɐݒu���ꂽ�B

�@���̋@�ւ͂����ς�l���i�쎖����S�����邱�ƂƂȂ�A�Q�Q�N�V�����߂Ől���i��ψ��߂����z����A����ɂ��̐��x���������邽�߁A���Q�S�N�T���ɐl���i��@�����肳�ꂽ�B����ɂ�荑���̊�{�I�l�����N�Ƃ���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɊĎ����A�������ꂪ�N�Ƃ��ꂽ�ꍇ�i�l�����E�l���N�Ǝ����E���Q���E��ʎ��̖��E�����N�Q���Ȃǁj�A���̋~�ς̂��߂��݂₩�ɓK���ȑ[�u���u����ƂƂ��ɁA��Ɏ��R�l���v�z�̕��y���g�ɓw�߂邱�Ƃ����̎g���Ƃ��āA�s�����̋��ɐl���i��ψ���u�����ƂɂȂ����B

�@�l���i��ψ��́A�s���������I������L����Z���̂Ȃ�����A�l�i�����������A�L���Љ�̎���ɒʂ��A�l���i��ɂ��ė����̂���l���A�c��̈ӌ����Ė@����b�ɐ��E���A�@����b���Ϗ����邱�ƂƂȂ��Ă���B

�@���_���̍ŏ��̐l���i��ψ��͏��a�Q�U�N�R���ɋv�ۓc���H���A�������ɂ����Ă͓����������Í삪���ꂼ��Ϗ�����A���ٖ@���ǂɑ����ĐE���ɂ��Ă̘A��������}��A���������s���Ȃ���K�v�Ȏ��������W���A�K�v�ɉ����Ĉӌ��\����Ȃǂ̊����𑱂��Ă����B

�@�R�Q�N�̒��������ɂ��s�������g�傳�ꂽ���Ƃ���A�ψ�����������ĂT�S�N����S�l�̐��ƂȂ����B

�@�T�V�N���݂̐l���i��ψ��́A�������Y�A����G�Y�A���v�A���ˉh�q���Ϗ�����Ċ������Ă���B

�ی�i

�@�߂�Ƃ������N���s�̂��鏭�N�𐳂��������A������ی삷��{��Ƃ��đ吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�j�ɋ����N�@���{�s����A�u���N�ی�i�̊ώ@�ɕ�����v�ƒ�߂��A���N���Y�̎��s�P�\�E���o���E�����@����̉��މ@�Ȃǂ̏��������܂����Ƃ��A���N�ی�i�̊ώ@�ɕt���邱�ƂƂ����B���ꂪ�킪���ŏ��̕ی�ώ@���x�̗̍p�ł���A���Ԃ̓Ďu�Ƃɏ��N�ی�i�̎�������������Ƃ������̂ł������B

�@����ɏ��a�P�S�N�i�P�X�R�X�j�i�@�ی쎖�Ɩ@�����肳�ꂽ���Ƃɂ��A�i�@�ی�ψ����i�@��b�̔C���ɂ����E�����̍��ƌ������Ƃ��đS���̕ی��ɔz�u���ꂽ�B����ɂ�菭�N����ѐ��l�ɑ���ی�E�ώ@���s���̐����������ꂽ�̂ł���B

�@���A�V���@�̐���ɂ���ď]���̎i�@�ی쐧�x�͉�������A���a�Q�S�N�i�P�X�S�X�j�V���Ɂu�ƍߎҗ\�h�X���@�v�����肳��āA�V�����X���ی쐧�x���ł����Ă�ꂽ�B�����čX���ی�̍��Ƌ@�ւƂ��đS�����W�u���b�N�ɕ����A�k�C���ɂ͖k�C���n�����N�ی�ψ���E�k�C���n�����l�ی�ψ���D�y�s�ɐݒu����A�D�y�E���فE����E���H�ɏ��N�ی�ώ@���Ɛ��l�ی�ώ@�����݂���ꂽ�B���̌㏺�a�Q�V�N�W���ɏ��N�E���l����{������Ėk�C���n���X���ی�ψ���ƂȂ�A�ی�ώ@������{�ɂȂ��Č��݂Ɏ����Ă���B

�@���a�Q�T�N�T���ɂ́A�ی�i�@�̎{�s�ɂ���ď]���̎i�@�ی�ψ��͕ی�i�Ɖ��߂�ꂽ�B

�@�ی�i�͖��Ԃ̓Ďu�ƂŁu�Љ��d�̐��_�������āA�ƍ߂������҂̉��P����эX����������ƂƂ��ɁA�ƍ߂̗\�h�̂��ߐ��_�̌[���ɓw�߁A�n���Љ�̏��͂���B�v�ƒ�߂��A�g���͔��̍��ƌ������Ŗ@����b����Ϗ����A�ی�ώ@���̈ϑ��ɂ���Ĕƍߎ҂̕ی�E�ώ@�E���������s���A���̐��т���A�ƍߎ҂̉��P�X��������\�h�������s���Ă���B

�@���_��ی�i��́A���_�E�������̂Q���ō\�����A�����Ƃɕ���������A�ی�i�̒萔�͖@�Œ�߂��A�T�V�N���݂̋�ی�i��͂S�O���ƒ�߂��Ă��邪�A�����͔��_����Q�P���A����������P�Q���̌v�R�R�����Ϗ����Ă���B����̋�ی�i��͏��a�Q�V�N�P�P���ɋv�ۓc���H���A�C���A����͎R�{�҂ł���B

�@���a�T�V�N�Q�����̋�ی�i��̎�舵�������͂Q�U���A��ʎ��ƂT���ł���A���Ԃ͂P���ɂ��Œ�łQ�N�A�ʏ�͂R�N����T�N��v���Ă���B

�@���a�R�W�N�X���ɕی�i��̊�������������c�̂Ƃ��āu���_�X���ی�w�l��v���������A�Љ�𖾂邭����^���ȂǂɎQ���̂������Ɋ��Ă���B����͂R�X���Ō���͔n��t�]�ł���B