第1節 和人の渡来

擦文時代に道南地方で、日本人(和人)の文化の代表とされる弥生式土器が発見され、蝦夷と和人の文化的交流がもたれ、平安時代の末期頃には本州北部の和人が、道南地方に季節的に進出して来たと考えられるが、これらの和人が道南地方に定住し、生活するようになるのは鎌倉時代以降のことである、とされている。それまでの間に、歴史的にも和人と北海道に住む蝦夷との接觸は続けられてきた。日本の歴史紀記のなかに第一にこれが取り上げられたのは阿倍(陪)臣の北征である。

“日本書紀”の斉明天皇4(658)年の項に「阿倍臣船師一百八十艘を率いて蝦夷を伐つ」とあって齶田(あきた)、渟代(ぬしろ)を平定し、渟代・津軽の郡領を定め、有馬の浜に渡島(わたりのしま)の蝦夷を召し聚(あつ)め、大いに饗(あた)へて帰したとある。同5年にも阿倍臣が船師を率いて蝦夷国を討った。その際は飽田(あきた)、渟代、津軽、胆振鉏(いぶりさい)の蝦夷を聚め饗えた。 この時問菟(とびう)の蝦夷が後志羊蹄(しりべし)の地を政所とすべしとし、ここに郡領を置いて帰ったという。さらに6年には阿倍臣を遣して粛慎国(みしはせのくに)を伐たしめたが、このときは陸奥(むつ)の蝦夷を使ったが、或る大河のそばに着くと渡島の蝦夷が一千余がいたという。そして弊賂弁(へろべ)島に帰ったが、〔この弊賂弁は度島(わたりしま)の別なり〕といっている。

阿倍臣については、別書には阿倍臣比羅夫といわれ、阿部臣は佐渡の島を中心とした水軍の長であり、この北征は、北方にあった粛慎が南下騒乱を起こしたので、これを治定するための軍であったという。この北征で、秋田、能代、津軽等の国名と有間の浜、胆振鉏、問菟、渡島、後方羊蹄、弊賂弁島等の地名が出てくる。有馬の浜は西津軽郡の深浦町にあり、問菟は現在は北津軽郡の小泊村に当り、比羅夫は津軽海峡以北には北上していないという説と、滝川政次郎博士の後方羊蹄は今の余市、弊賂弁の島は古平港頭に比定するという説(地方史研究所編「余市」)、また、河野廣道博士の問菟=苫小牧近くの竹浦、胆振鉏=勇払又は江別、後方羊蹄=江別、苫小牧の間、弊賂弁の島=札幌低湿地帯とする説(北海道歴史家協議会編「歴史家―第四号」)等の説があって、歴史家の間の論争の的となっていて結論は出ていない。

この時代に突然現れてきた粛慎については、北方種族であるといわれるが、この種族に比定される者として、戦後網走モヨロ貝塚で発見された人骨やその文化によってモヨロ人種と呼ばれる人達であろうという。この人種は今から1500年位前に突然この地方から宗谷、礼文地方にかけて蟠居した種族で、現在のアイヌ系の人達とは全く異なった骨格、文化を持っているので、年代的にも合致するこのモヨロ人が粛慎であるといわれているが、いずれにしても、この阿倍臣の北征は津軽海峡を挟んでのことであることには間違いはないと考えられている。

渡島津軽津

奈良時代の養老四(710)年の「続日本紀」のなかに、「渡島津軽津の司従七位上、諸君鞍男等六人を靺鞨(まつかつ)国に遣わし、其風俗を観せしむ」とある。渡島津軽津は渡島(わたりしま)、つまり北海道の津軽に渡る口だと考えられ、その場所を松前とする者と、津軽から島に渡る口で、今の十三湖か鯵か沢とする者とがあって定かではない。しかし、いずれにしてもこの時代に政府の港を管理する役人がいて、大陸と交流があったことは、当時、交易交通がその地にまで延びていたことを示すものとして重要な史料である。靺鞨とは中国東北部松花江流域に居住した種族で、阿倍臣比羅夫が北征した粛慎の子孫挹婁(ゆーろ)と同じであるといわれている。この諸君鞍男らの視察は、おそらく朝鮮半島の出兵に失敗し、唐国との連絡を断たれた朝廷が、新たなルートを開こうとしたものと考えられている。

また、神亀4(727)年靺鞨に近い渤海郡王から派遣された寧遠将軍高仁義ら24人が蝦夷の境に着いたところ、仁義ら16人が殺害され、8人が逃れて出羽に着き、朝廷はこの生存者を入京させ慰問したとされ、それから渤海を通して唐との関係が保たれたといわれ、北方からの中国への交通はいまより盛んであったことを物語っている。

和人移住の始まり

鎌倉時代に入ると東北地方からの移民ばかりでなく、流刑者が蝦夷地に移送され、定住していく記録が中央の史書のなかにも散見されてくる。「吾妻鏡巻二十二」の建保4(1216)年閏6月の条に、その年2月京都東寺の宝蔵にしのび入り、宝物を盗み捕われた賊徒ほか強盗海賊50余人を奥州につかわすべき由沙汰があり、夷島(えぞが)に放ったとの記録かおり、さらに文暦2(1235)年7月の条には夜討強盗の枝葉は関東に送り、夷島に送るべしとの命令が六波羅に下されたと見えている。これら京都等からの流刑者が蝦夷地に入ることについては記録として残されているが、東北地方の賎民の移住等は記録に残ることなく、それ以前から続けられていたものと考えられる。

義経渡来の伝説

源義経が衣川の高舘(たかだち)で、藤原氏四代泰衡に襲われ、弁慶らとここで戦死した。「吾妻鏡」によれば、その首は首桶に美酒を浸して鎌倉に送り、腰越で和田義盛、梶原景時が首実見をし、義経に間違いことを確認して埋蔵している。しかし奥州北部から蝦夷地にかけて義経渡来の伝説が多い。「松前旧事記」において蝦夷地の車櫂(かい)は、義経が三厩から道南に向う際、薙刀を船べりにゆわいて漕いだのが始まりだといい、村岡チヤ氏所蔵の「福山旧記」では

○文治五已酉年五月十二日

奥州落同日蝦夷地両山関江渡海す

松前庄司義行道案内致す

大将源九郎判官義経公始として泉三郎忠衡、武蔵坊弁慶、常陸坊海尊、信夫太郎元久、同姓小二郎信近、亀井六郎清重鷲尾三郎経春、備前平四郎行貞、増尾十郎権頭兼房、熊井太郎忠光、蒲原太郎廣元、封戸治郎春経、赤井治郎景次、黒井三郎定網、日角小三郎義衡、法印淨玄、御厩喜三太、頼念坊常玄等始として主従百人余わづかに馬六匹引て渡る

蝦夷地大将張達王討つ、韃靼国江渡る

と書かれている。これを一覧すれば義経主従の勇者の名前ばかりで、蝦夷地、韃靼にまで渡り、果はジンギスカンにまでなるという伝説まで生まれている。本史料は松前藩士の家に永く保存されていたもので、英雄不死の願いが、このような記録を生み出したものであろう。

義経は確かに衣川の高館で戦死しているが、これを討った泰衡がさらに頼朝に追われ、その残党が義経、弁慶になりすまし、またこの様な伝説をふりまいたと考えられる。泰衡は頼朝との一戦に破れ、衣川を後に蝦夷地に逃れ、再起の軍を興すべく、出羽国贄(にえ)柵(今の秋田県大館市)まで来たとき、郎党河田次郎のため殺され、同勢は四散したが、中には泰衡の願の地蝦夷地に逃れて義経崇拝の伝説を蒔き散したものと考えられるが、このような伝説が道南地方に残されたことは、この時期に和人が多く道南に定着したと考えることもできる。

諏方大明神画詞

当時の北海道に渡り党という和人が住み付いていたという記録が、「諏方(すわ)大明神画詞(えごとば)」という本に載っている。この画詞は足利尊氏の秘書で、諏訪神社の神官であた小坂円忠が、紛失した画詞を延文元(1356)年再製したもので、そのなかに

我が国の東北の大海の真中にある蝦夷が千島には、日の本、唐子、渡党の三類の住民があり、その中の一島には三類が雑居している。それらの島の中には宇曽利鶴子(うそりけし)、万堂宇満伊犬(まとうまいぬ)という小島がある。渡党は多く津軽の外ヶ浜に来て交易している。

といっている宇曽利鶴子は現在の函館で、万堂宇満伊犬は松前の地名である。日の本、唐子はその地外国に連なり、面相、風俗も異なっているが、渡り党は和国の人とは異ならず、言葉は粗野だが大半は通じるといわれている。外ヶ浜は現在の青森県青森市から津軽半島を経て西津軽郡の鰺ヶ沢町に至る海岸線を指しているので、道南地方に定着した和人が、蝦夷地で生産した物資を積んで、これらの地方に渡航し、生活物資と交換して帰るという交易経済を展開していたものと考えられ、これら渡り党のなかには、前述の流刑者のようなものもいたと思われるが、この時代に発生した安東氏族間の内紛に敗れ渡島した武将等も含まれていたと思われる。

貞治の碑

函舘市船見町の称名寺境内に貞治6(1367)年銘の板碑が残されている。この板碑について、秦檍麿筆「蝦夷島奇観」によれば、宝暦2(1752)年箱舘の角屋榊氏が井戸を掘らんとして山際の土を掘ったところ石碑が現れ、その下に丹塗の小祠と甲革の金具、大長刀が出、鍔は九曜の紋が付いていた。また、小祠には髑髏(どくろ)一頭が入っていたという。この石碑には

貞治六年丁未二月日

旦那道阿 慈父悲母同尼公□

と刻まれている。碑は輝石素面岩で、中央には安慰摂取印の阿弥陀如来、その足下に右方に善女、左方には善男が蹲踞(そんきょ)の姿を彫り、左には上部に雲上に立つ安慰摂取印の阿弥陀如来の白毫(びゃくごう)から合掌蹲踞する善男女に光明が放たれていて、その下方に前記銘文が刻まれている。

貞治6年は北朝年号で、南朝の正平22年に当るが、碑面から見ると北朝系の浄土系の念仏行人で、相当身分の高い家柄の出の人であったことが考えられ、同形式のものは奥州北部の安東氏同族の墓に分布されているものも多いので、その関係者が箱舘に渡り住んでいたことが考えられる。

第1節の2 日持上人の来往

蝦夷地に中世和人の足跡は少ない。このなかで熊石町には鎌倉時代に渡航した日蓮宗祖日蓮上人の六老僧の一人日持上人の聖跡が残されていて、この時代すでに和人の定着を示すものとして注視されている。

日蓮上人には

日 昭 浜門流

日 朗 本門寺、京都弘通

日 興 大石寺

日 向 久遠寺

日 頂 下総弘法寺

日 持 国外弘通

と六老僧がいて、各々地域を分担して弘法布教のため活躍していた。

弘安5(1282)年10月13日、日蓮示寂後、身延山に輪番制をとっていたが、永仁2(1294)年10月六老僧が集り正当十三回忌を終えた後、各々前記地域の日蓮宗布教拡大をする盟約をした。特に日持上人は日蓮が生前予言した仏法は西方から我が国に弘流したが、やがて東方から西域に流通するだろう、を実現するため国外での日蓮宗弘通を果すのが念願であった。

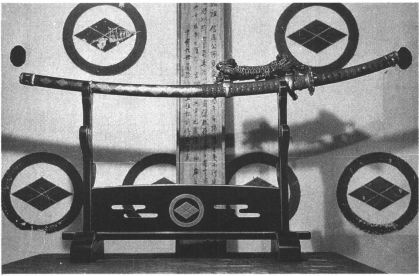

宗祖日蓮上人座像(松前法華寺蔵)

永仁3(1295)年46歳の日持は、その開基となった駿河国庵郡松野村の永精寺(のちの静岡市蓮永寺)を弟子の日教に托し、1月1日異域布教に出発した。その後の日持の足跡は東北地方に多く、宮城県古川市前田町に日持上人遺跡があり、ここから小牛田―鳴子、十和田(三戸)、法峠を経て青森県黒石市上十川の法嶺院に題目石を残し、ここから笠松峠を経て青森に至り、同市本町1丁目に広布山蓮華寺の開基となる。さらに蝦夷地渡航のため上磯街道(後松前街道ともいう)を北上し、東津軽郡平館村石崎の蠣崎甚兵衛方に仮寓の上、永仁4年蝦夷地に渡航したといわれている。(『日持上人の研究』高橋智遍述、昭和50年4月8日刊行)

これを承けるかたちで北海道には多くの日持の聖跡が残されている。

文化14(1817)年安積信撰になる函館市字石崎所在の妙応寺(日蓮宗)経石塚碑文によれば、永仁3年駿河を発した日持は翌4年5月ウスケシ(函館の旧名)に渡り、箱館山の頂上にあった鶏冠形の巨石に題目を書し、ついで石崎にいたり庵を結び、留錫4年後海外に航したと書かれている。近世の硯学者新井白石は“白石先生遺文”のなかでは、「松前ヨリ開洋シ、北高麗ニ至リ、遂ニ一寺ヲ建ツ」とあり、また、市川十郎筆の“蝦夷実地検考録”では、「日持異域に死したるにあらず、是所終焉の地なるべし」と石崎で死逝したとしている如く諸説がある。また、道南地方には多くの日持巡錫の口碑伝説を残す所が多い。前述の函館市の鶏冠石、同市黒岩の題目石、椴法華(とどほつけ)(渡島法華)の伝説、上ノ国町小堀(小森)の法華堂、当町字人住内の七面山等である。これらの仏縁を基に函館市の実行寺、経石庵(後妙応寺)、さらに経石庵檀頭の志濃里館主小林氏との関係によって生じた松前法華寺、小堀法華堂の転進した江差法華寺、また、当町七面山聖跡から発展した光明寺等がある。しかし、これらの遺跡は日持の大陸渡航を裏付けするものではなく、その行動は謎に包まれたままでいた。

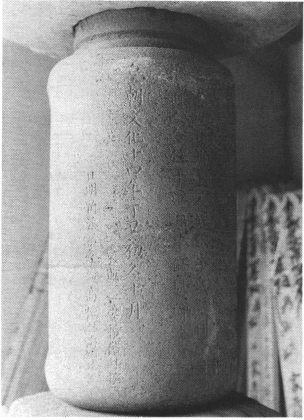

石崎妙応寺経石塔

最近にいたって日持上人の研究が急激に進展し、日持の大陸での足跡発見によって、日持は蝦夷地から中国に渡航していることが確実となった。慶応義塾大学教授前嶋信次の論文「日持上人の大陸渡航について―宣化出土遺物を中心として―」(昭和46年2月16日・静岡市蓮永寺発行)がそれである。

昭和11年1月中国北京で写真業を営んでいた岩田秀則氏が、東安市場で発見されたという鍍銀の盒(がん)(筒)を買取り所持していたが、終戦引揚の際苦心惨澹して日本に持ち帰り、昭和30年発表され、前島教授の論文となったものである。この盒は中国北西方の蒙古高地と華北平野との中間で張河江に近いところに在る宣化城内の西南角の塔児街の無住の古寺立化寺から発見されたことが分った。さらに盒の中から

○沙門日持沐決書 永仁乙末(三)年

○御聖師御遺影 永仁乙末年

沙門日持沐写書合掌

○日蓮上人筆曼荼羅

○盒銘 爲祝八寿八紀老

敬贈日持師

大徳甲辰(八―一三〇四年=日本年号嘉元二年)二月十日

鄭日昌敬上

の4点が発見され、明らかに日持が立化寺に居住していたことを示す史料となった。この発見によって日持上人の再評価の動きが次第に高まってきているが、その蝦夷地から大陸渡航の足掛りは全くつかまれていない。椴法華からの出航、あるいは松前からという説もあるが、蝦夷地でのその足跡は上ノ国、あるいは最北の熊石まで延びているので、最終的には熊石が日持上人の大陸出発の地と見ることが妥当と考えられる。

この宣化文書については“日持上人研究”で高橋智遍は僞物説を取り、大いに学会をにぎわしているが、今後共この論争は続くが、中世の鎌倉時代の歴史に熊石町が深いかかわりを有していたということは、この時代すでに和人の定着を示す史料として注目されるところである。

第2節 安東氏と蝦夷地

蝦夷地は古代に於いては、津軽と共に出羽の国に所属していたが、鎌倉幕府創立後、津軽地方は陸奥国に編入したので、蝦夷地も陸奥国に属していた。

中世期陸奥地方の北部に勢力を張っていたのは安東氏である。安東氏の出自は安倍貞任の子高星(たかあき)が、前9年の役(1051~62)の際に3歳で乳母に抱かれて津軽に逃れ、南津軽郡の藤崎に居城し、子孫代々が安東太郎を称した。この藤崎を中心とする安東氏は、鎌倉幕府の北條義時の代(1213~)に「蝦夷管領」に任ぜられ、津軽北西部の京役(公卿等の荘園)を北條幕府の命によって代理管理していた。一方、鎌倉幕府は得宗領(北條氏領地)拡大のため建保7(1219)年地頭代職として曽我時廣を派遣し、津軽平野の中枢部を押えたため、藤崎の安東氏は十三湖に転退をした。

当時の十三湖は、十三湊(とさみなと)とも呼ばれ、湖も今の10倍余もあり、湖内も深かったので、蝦夷地から交易に来る夷船、また、この夷船がもたらす貨物を求めて集まる京船等で、非常な活況を呈し、「十三往来」にいう「西は滄海漫々として異船家船群集し艫先を並べ舳を調へ湊は市を成す」という状況であった。

この地に居を占めた安東氏は、貞季の時の正和年間(1312~16)十三湖岸の台地上に巨大な新城を築き、福島城と称した。また、これら海運経済に支えられて、強大な兵力と海車力をもって発展し、北條幕府の回船式目のなかで、十三湊が全国七湊の一つに算えられる程の繁栄ぶりであった。安東氏は福島城の宗家を中心に東津軽の潮方安東氏、西津軽から秋田へかけての西関安東氏、南部地方の下国安東氏と発展し、奥州北部にその威をふるっている。

元享(こう)2(1323)年から嘉暦3(1328)年にわたる6年間、安東氏の宗家安東季長と別家の西関安東秀久との間に、領界争いから戦となり、これを「安東の乱」と呼ぶが、幕府がようやく平定はしたが、この乱は安東氏の私闘ではあったが、これを平定するのに6年も要した北條幕府の非力は、その幕府倒壊のきざしといわれている。

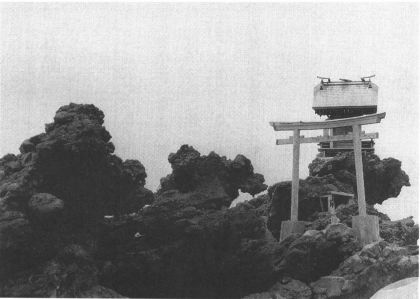

安東氏居城の福島城跡(青森県北津軽郡市浦村)

建武の中興によって、北畠顕家、南部師行が奥州を領有することになり、南部氏は元弘3(1332)年糠部(ぬかのぶ)地方(岩手県北部と青森県東南部)に下ったが、津軽地方には曽我氏、工藤氏、多田氏、安東氏らが割拠しており、建武元(1335)年曽我氏同族内で南・北朝勢力を背景にした乱が起きたのを機に津軽地域は50年余にわたって争乱に明け暮れ、幾多の名族が興亡をくり返した。そのなかには蝦夷地に逃れ、さらに兵力を回復して再起した兵家もあったことが推定される。

南部氏は津軽平野進出を企図して北上し、蝦夷管領家の安東氏と婚略を考え、十三湊福島城主の安東盛季に南部守行の娘を配し、謀略をもってこれを占拠した。盛季は相内村(北津軽郡市浦村)の唐川城、さらに小泊村の柴崎城を経て、嘉吉3(1443)年12月に蝦夷地に逃げ渡った。この嘉吉3年渡航説は「新羅之記録」によるものであるが、「満済准后日記」(京都醍醐寺座主満済の日記)のなかの永享4(1632)年の項に「下国氏弓矢に取負け、えぞが島へ没落」という記事があり、安東盛季の蝦夷地遁入は、「新羅之記録」のそれよりも11年早かったものである。この盛季の蝦夷地での居城した場所は松前であるとする説があるが、定かではない。

安東氏居城福島城説明板(青森県北津軽郡市浦村)

その後、盛季は津軽の失地回復のため戦かったが死亡し、その子康季、孫義季共に戦没して安東宗家は断絶し、津軽地方は南部氏の勢力範囲のなかに入った。安東氏は鯵ケ沢から深浦方面にかけて勢力を張っていた西関安東氏が秋田地方に進出し、秋田を本拠とした湊安東氏と、能代を中心とした桧山安東氏があり、蝦夷地は桧山安東氏の統轄下に入っていた。

「新羅之記録」(正保3=1646年作、原本奥尻町松前幸吉所蔵)によれば、下北半島の田名部付近にあった盛季の弟道季の子孫潮潟安東氏の下国政季が、南部氏を逃れ宝徳3(1454)年8月大畑より渡航し、茂辺地(上磯町)に居舘したが、湊安東氏の計らいにより、安東氏宗家の名跡を受け、2年後の康正2(1456)年秋田にいたり桧山安東氏を唱え、能代にあって蝦夷地をも統轄し、松前大舘、茂辺地舘にはそれぞれ同族を配置していた。

政季が蝦夷地に渡航する際同道した者に武田若狭守信廣、相原周防守政胤、河野加賀右衛門尉政通の3人があり、武田氏は上ノ国花沢舘主蠣崎氏に、相原氏は松前大舘主下国氏の副将に、河野氏は箱舘(現在の函館)主となって、それぞれ後の蝦夷他の歴史に関係した。

第3節 諸舘主の誕生とコシャマインの乱

室町中期の時代、奥州北部の戦乱は50年余に亘って継続し、安東氏、北畠氏、曽我氏、工藤氏等の名門が敗戦没落し、その落武者が蝦夷地へ逃れたり、また、戦乱を避けて蝦夷地に移り住む者も多かったと考えられる。

蝦夷という先住民(現在のアイヌ系の人達につながると思われる)の住んでいた平和で、温和な気候と、豊かな山海の産物の多い道南地方は、生活のしやすい所であった。この島に入った和人は多くの先住者たちに囲まれ、気兼ねをしながら過していたが、和人の定着者が増加してくると、文化的、経済的優位をもって迫るようになり、また、和人の多く住む場所にはその村落を防衛するための舘が築設され、蝦夷との対抗防禦の場となった。この道南地方に点在した和人の舘は、1300年代の後半から1400年代の前半にかけ、一斉に築設されたものと考えられている。

康正2(1456)年春、志濃里(函舘市志苔)の鍛冶屋村で、蝦夷が頼んだ小刀(まきり)の価格や利鈍のことで口論となったことに端を発し、和人と蝦夷との騒乱が起き上った。蝦夷は日頃横暴な和人をこの際、蝦夷地から追い落そうとして、各地に戦乱の火の手が上った。

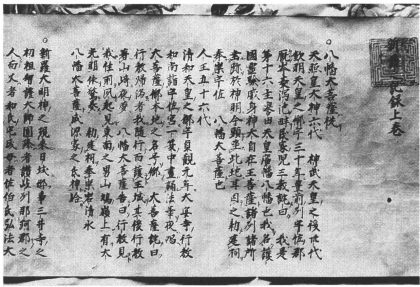

新羅之記録上巻(奥尻町松前幸吉氏所蔵)

翌長禄元(1457)年には東部の族長コシャマインを盟主として蝦夷が大同団結して、道南に点在する各舘を急襲した。「新羅之記録」によれば、この乱の際に、道南地方には次の12の舘があり、その舘主、所在地は次のとおりである。