第4章 松前藩の成立

第1節 松前藩の成立

織田、豊臣氏の出現によって戦国時代の戦乱から天下統一へと政情が動き、豊臣秀吉の没後慶長5(1600)年の関ヶ原の戦いによって徳川幕藩体制が固まり、この時期以降を近世と呼んだが、明治元年以降の近代との間268年間は幕藩体制のなかの封建領主によって藩図内の統治行政が布かれたのが、近世の特色と見ることができる。

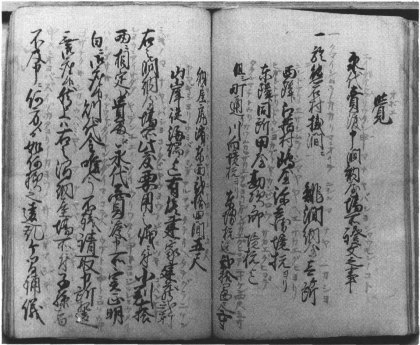

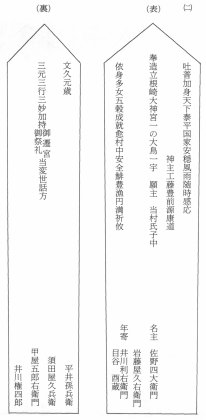

松前家第五世蠣崎慶廣は蝦夷他の領主である秋田桧山(現在の能代市)城主秋田安東実季の蝦夷他の代官的地位にあって、松前徳山館(大館の後名)の館主であったが、中世道南地方に点在した各館主の末裔をその指揮下に押え、同族連合の実質的な藩を構成していた。天正18(1590)年7月豊臣秀吉は小田原征伐を終了し、懸案であった奥州検地を実施した。奉行には前田利家、大谷吉継、木村重茲等が任命され奥州各地の検地を実施した。蠣崎慶廣は前田利家の津軽検地を知り、9月16日松前を発って津軽に渡り、前田利家父子に会い、仙北にいたって大谷吉継に会うなどの根回しをした上で、領主の秋田桧山の城主安東(安藤)実季に面会した。この年実季は僅かに16歳で、外交手腕と機を見るに敏な慶廣の行動と説得力に抗することが出来ず、蠣崎氏の自主独立を認めた。これによって蠣崎氏は一己の領主として、豊臣秀吉へ参向のため10月21日秋田湯川湊を発ち12月16日京都に到着した。

京都には前田利家らが先着していて、後から蝦夷島々主の来ること報告していたので、秀吉は未開ではあるが、帰遂の不明で広大な蝦夷島の島主の参着は、己の勢力の滲透の表れであると喜び、その来着を待ち望んでいた。到着すると秀吉は五千石を給し、まず休息をして長旅を慰すべしと命じた。同12月29日には聚楽第において慶廣は秀吉に謁して、蝦夷地の状況を報告し五千石は辞退したが、蝦夷一島の支配を認められ、とくに従五位に叙し、民部大輔に任じられた。これによって蠣崎氏は完全に安東氏の羈絆(きはん)を脱して独立し、直接秀吉の輩下の諸侯と同じ待遇を受けることになった。慶廣は天正19年2月1日暇を賜わり、呉服三、銀二百両を拝領して帰国の途に就き、3月28日松前に帰着した。

この年5月南部氏の支族九戸政実が宗家に反して独立を図った。南部信直の訴を受けた豊臣秀吉は、羽柴秀次を総大将とし、蒲生氏郷以下の諸将をもってこれを討伐したが、東北の秋田実季、津軽為信、仁賀保勝俊、小野寺義進などの諸侯に伍し、慶廣も出兵したがその一隊の中に蝦夷の隊があり、戦陣においても神出奇没で、“三河後風土記”によれば、「蝦夷人の発する矢は、敵に当たらざる事なく、縦(たと)ひ薄手の輩も死ざる者はなかりけり」として極めて注目をひいており、東北の諸侯の一人として、この期頃にはすでに活躍をしている。

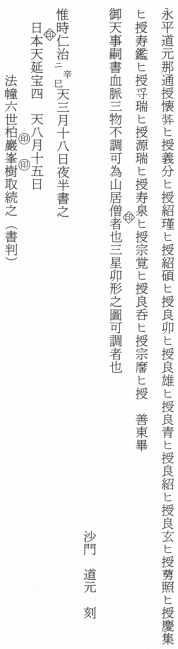

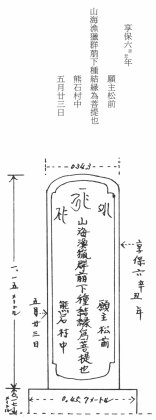

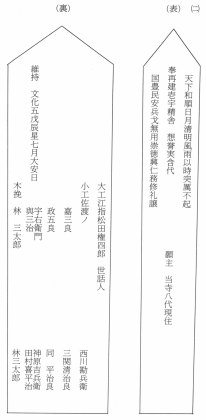

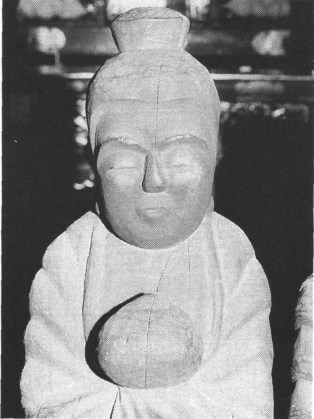

松前家5世・初代藩主松前慶廣像(松前町・阿吽寺所蔵)

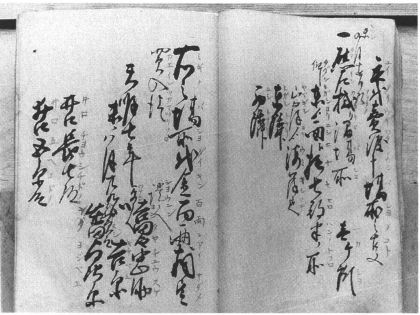

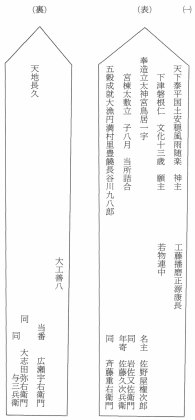

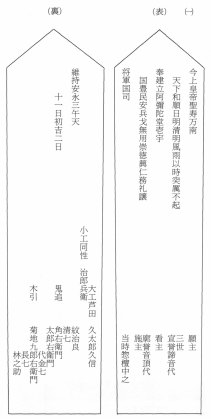

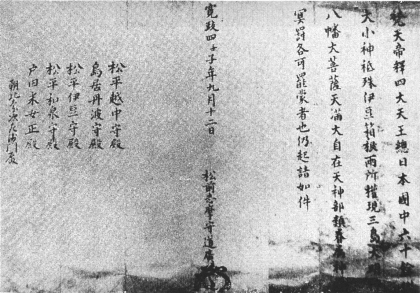

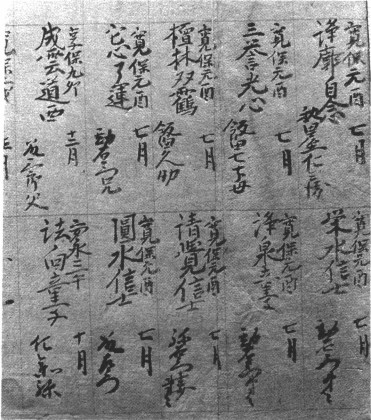

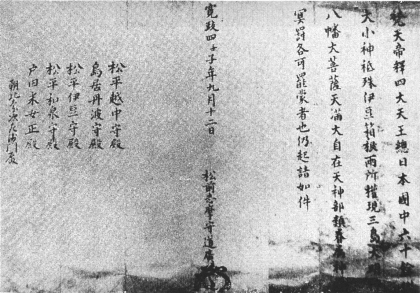

豊臣秀吉からの制書

文禄元(1592)年11月慶廣は松前を発ち京都に参勤したが、秀吉は朝鮮役督励のため肥前名護屋滞陣中であったので、慶廣は名護屋に赴いて、同2年正月2日秀吉に謁見した。秀吉は高麗征討の折、遠来の蝦夷島主の来着は思いも寄らぬことであり、誠に瑞兆であると、いたく喜び、近江に馬飼所三千石を給しようとしたが、慶廣はこれを辞退し、「今郷里に80余歳の両親あり、余命いくばくもないのに孝養を尽したいので、5、7年毎に参勤をしたい」ことを願い出、さらに木下吉政を介し、国政の章の下賜を願出たが、秀吉はこれを許し、次の朱印状を交付した。

松前に於て、諸方より来る船頭、商人等、夷人に対し、地下人に同じく、非分の儀申懸べからず。並に船役の事、前々より有来る如くこれを取るべく。自然此旨に相背く族(やから)の者有らば、急度(きっと)言上致すべし、すみやかに御誅罰を加えなさるべきもの也。

文禄二年正月五日 朱印

蠣崎志摩守とのへ

(原本漢文)

という普通大名に対する万石領知の朱印状とは全く異なるものであった。“新羅之記録”によれば、この各項は慶廣の強い要請によるもので、松前氏の蝦夷地における交易権を認め、商船、商人は松前氏の許可を得た者でなければ交易を認めないことと、松前氏の徴役権をみとめ、また、蝦夷人に対しても和人同様の待遇を与え、諸法度に背く者の処分を秀吉が委任するというものであって、この朱印の交付によって慶廣は、蝦夷島主という変則的な肩書ではあるが、事実上、蝦夷地の支配者となり、さらに大名に比肩される地位を獲得した意義は大きい。

同日慶廣は志摩守に任じ、毎年巣鷹を献上するため、津軽から大坂に至る公逓の許可証の交付を受けた。同月7日には慶廣は初めて徳川家康に謁したが、その時慶廣は樺太島から渡来した山丹(靼)織の道服を着ていて家康が珍しがったので、慶廣は早速脱いでこれを贈り、以後、親密の度合を増すことになった。翌8日にはさらに秀吉に謁し、すみやかに帰国して夷狄を鎮むことを命ぜられ、2月21日には関白豊臣秀次よりも秀吉同様の制書を受けた。

この叙任及び制書の交付を受けた慶廣は、音信をもって松前の老父季廣に報告し、前田利家から贈られた茶を桐の箱に入れて送った。父季廣は大いに喜び、一族、諸士、町人を集めて、この茶をもって大茶会を催し、この喜びを分ち合った。

帰国した慶廣はこの制書写を高札に掲げて諸人に示して、領主としての威光を公告すると共に、東、西の蝦夷の代表者を集めて、夷語に訳して読み聴かせて、その帰服を図った。これによって蝦夷は蠣崎氏に服従し、また、諸国よりの商船も増加し、松前の地は繁昌するにいたり、松前(蠣崎)氏の名声は次第に高くなってきた。

徳川幕藩での大名松前氏の誕生

豊臣秀吉によって大名格の扱いを受けた蠣崎慶廣は、時勢の洞察と外交手腕に勝れていて、天下の実権が徳川氏に傾いてくると、巧みに徳川家康に接近した・慶長元(1596)年慶廣は長子盛廣と共に大坂に参勤し、同2年帰国の際には父子打そろって大坂城西の丸において徳川家康に謁している。同3年8月秀吉が死亡し、天下の政務が家康の掌中に入りかけると同4年11月大坂城西の丸において第二子忠廣と共に家康に謁し、蝦夷地図と家譜を奉呈し、氏を蠣崎から松前に改めた。これは松前の地名のマツ・オマ・ナイ(女の住む沢)から採ったという説と、松前氏が大名として栄進するため特段の配慮を得た松(・上点強調)平(徳川)氏と前(・上点強調)田氏の名を冠したという二説があるが定かでない。

松前氏は慶長5(1600)年の天下分け目の戦、石田三成を総将とする西軍と、徳川家康軍の東軍との関ヶ原の戦いでは、遠国であることと、その時機を失したことにより参戦せず、以後は徳川幕藩に於いては外様大名として格付されているが、翌6年には長子盛廣が江戸にのぼり、次いで京都で家康に謁し、従五位下に叙し、若狭守に任じられている。“寛政重修家譜”において盛廣は藩主とされていないが、“松前家記”では、この前年(5年)6月国を盛廣に譲ったとしているので、松前家第六世に数えられている。さらに盛廣は慶長8年春の徳川家康の征夷大将軍宣下を受けるための上洛に供奉し、慶廣もまたこの年江戸に参勤し、11月には百人扶持を給された。

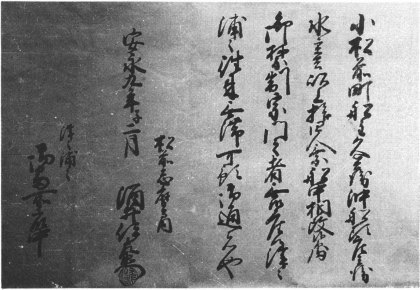

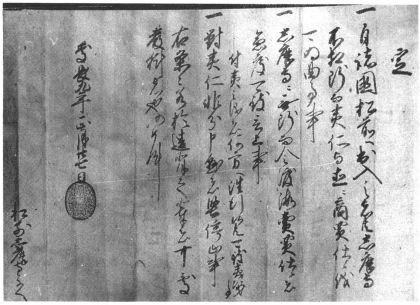

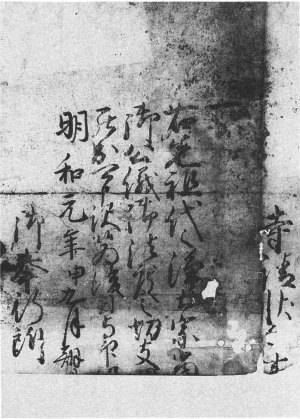

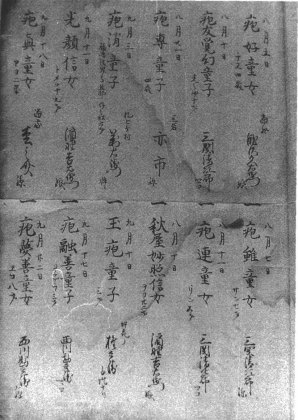

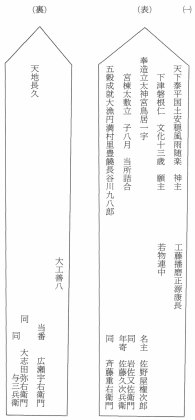

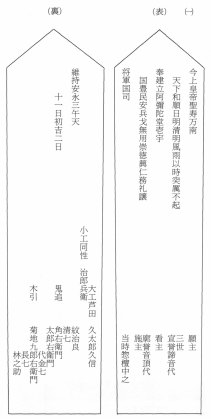

徳川幕府が江戸に開かれると、その体制のなかでの大名、小名の論功行賞、改廃が行われて行くなかで、同9年正月27日松前慶廣に宛て徳川家康からの黒印状が発せられたが、その内容は次のとおりである。

定

一、諸国より松前へ出入の者共、志摩守に相断(ことわ)らずして、夷仁と直に商買仕候儀、曲事(くせごと)となさるべき事。

一、志摩守に断無くして渡海いたし、商買仕候は、急度言上いたすべき事。

付(つけたり)、夷の儀は、何方へ往行候共、夷次第に致しべき事。

一、夷人に対し、非分申懸は堅停止の事。

右の条々若(も)し違背の輩(やから)に於ては、厳科に処す可き者也。仍(よつ)て件(くだん)の如し。

慶長九年正月廿七日 黒印

松前志摩守とのへ

(原漢文)

というものである。この制書は若干の文言の差はあるが、豊臣秀吉が文禄2年に蠣崎慶廣に与えたものと大差はないが、ここで徳川家康からこの制書を受けたことは、以前、松前氏が累代将軍代替の度毎に同文言の制書を受けて大名格付をされる慣例を作ったことの意義は大きい。

詳細に秀吉と家康の制書の差異を検討するならば、秀吉は商船の蝦夷に対する不法行為の禁止と、課税、徴役権を従来より有り来る如く徴収してよいとしているのに対し、家康は松前氏の交易独占権と徴役権を認め、さらに蝦夷との直商買を禁止して、蝦夷地の支配権を認めるというものである。しかし、この制書のなかで、「付、夷之儀者、何方へ往行候共、可(レ)致(二)夷次第(一)事」さらに「対(二)夷人(一)非文申懸者堅停止事」とあって、蝦夷(アイヌ人)に対して支配権までは認めていないことを示している。これは夷の事は夷次第という幕府の根本理念が、この制書に反映されたものと解することができ、松前氏も藩政のなかでその理念を踏襲せざるを得なかったものである。

普通、徳川幕藩に於て大名と格付されるものは、その領知内の米の生産高が幕府検地の一万石以上を有するもの以上を以って大名とし、それ以下のものを小名あるいは旗本と格付しているが、松前家の如く蝦夷他の支配権を認める文言をもって無高の大名に格付したことは、関東足利氏の末裔喜連川家を五千石で大名格付したのと全く異例の扱いであった。

徳川家康黒印制書(原本早稲田大学図書館所蔵)

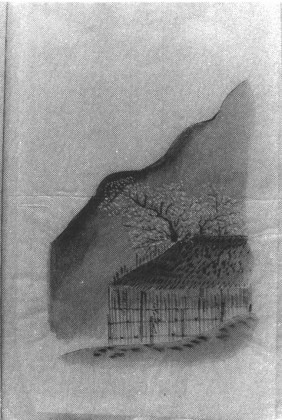

福山館の築城

松前家の二世完廣が、永正18(1514)年上ノ国から松前に移り、安東直支配の大館を改装して徳山館と名付け、三世義廣、四世季廣と約100年を経過した。五世慶廣となって近世に入ると、それまでは天嶮を利用し、防禦に主力を注ぎ、居住性を無視した山城から、池構を巡らした小丘を中心とした城郭を築き、これを核として城下街を展開する都市城郭に変化しつつあった。特に徳山館は天正17(1589)年4月盛廣の居室から火を発し坐営から伝来の宝器、武器を焼いている(“福山秘府”)ので、居城修築の必要に迫られており、また、近世初頭に入ると各大名が挙って城郭築城をはじめた時期でもあったので、松前が将来海を通じて発展する可能性を考慮に入れ、徳山館の前方で海岸に近い福山の台地に築城を決定した。築城は慶長5(1600)年開始され慶長11年まで6年を経、同年8月完成した。この城の築城縄張は慶廣が直に行ったと思われ、完成と同時に藩主慶廣以下はここに移り、館の北方地域に寺町を創設し、元和3(1617)年から5年にかけて大館(徳山)内にあった各寺社が移転している。その後寛永6(1629)年には千軒岳金山の鉱夫を使役して石垣を修築するなど、その城郭体形を整えた。

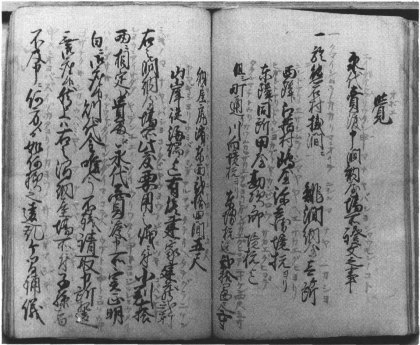

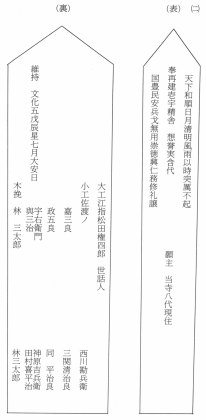

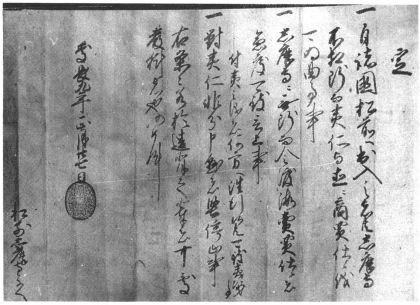

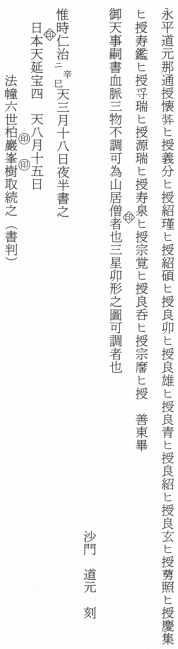

徳川3代将軍家光制書(横浜市・松前之広氏所蔵)

大名の城を保有するのは幕府から城主大名と認められた者が、許可を得て築城したものを城と呼んでいて、おおむね五万石程度以上の大名でなければ城主大名にはなれなかった。したがって松前氏の場合は、それ以下の館又は陣屋に相当する小規模のもので、福山館と称されていたが、地元の松前では福山城、あるいは城下と称していた。

寛永14年3月館内の公廣居室から火を発し、硝薬に点火し、多くの建物を焼き、また、重代の宝器も失ったが、同16年新井田主計貞朝を奉行として上ノ国目名沢の桧材を伐り出して修造した。

寛文9(1669)年日高アイヌの首長シャグシャインの乱の時には物見櫓を急増した如くで“津軽一統志=巻第十(中)”によれば、「一領主松前兵庫(十世矩廣)屋敷城山寄せなり。但広間南向隅櫓一つ、四方に如(二)遠見櫓(一)三つ有(レ)之。西の方堀有。北の方板塀一方三十五間程、三方を囲、城の方柵有。狄町中へ乱入に及は、町中の者共皆々取籠可防棚なり。」と300余年前の福山館の縄張状況を示している。翌10年津軽藩士則田安右衛門筆の“狄蜂起集書”(原本市立弘前図書館蔵)には、更に福山館の状況を詳しく報告している。

城地形の覚

一、本丸南の方土手高さ四尺計、門ヨリ西はすみ矢倉土手無シ、塀計南何も堀無し、浜へのがけ也。

一、同西の方土手高さ四尺計堀ふかさ五六間程所に寄り、其内も広さ四間余も五拾間余も。

一、同北の土手高さ六尺計、所に寄り其内も塀のふかさ三間計、同広さ四間程も板塀也。但本丸と合也。

一、同乗土手高さ四尺計、所に寄り五尺程も、堀深のふかさ二間半余も、同広さ四間程。

一、二のくるわ東出て高五尺又は所に寄り六尺程も何も塀無し、北の丸迄なり。何もしや(棚)く立也。

一、北の丸土手高さ六尺程、所に寄り四五尺も、何も板塀也。

一、城より西に湯殿沢、北より南へ流る。広さ貳拾五六間程、所に寄り十四五間深さ五間又は四間程も、右の内川五間程の広さ也。

一、川原町の沢城より東北より南へ流、広さ八十間余も、此川六七間程も、沢のふかさ西は五間程、東は四間程。

湯殿沢、川原町ノ沢両辺城をはさみ申候。

とあって、川原町沢(大松前川)、湯殿沢川に挟まれた福山の台地上のこの館は、標高3~40メートルの高さの平山城で、外周には塀を巡らし、その内側には土手を盛り、要所には板塀を引廻すという極めて簡素な安普請であったことが伺われる。

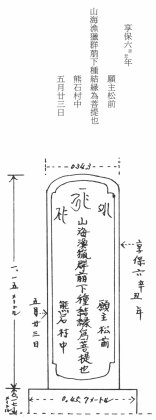

享保2(1712)年松前へ渡った幕府巡見使有馬内膳、小笠原三右衛門らの記録した“松前蝦夷記”にも福山館の状況を詳しく次の如く記している。

居所 東西九十三間、南北百二十六間四尺。向南。

櫓 一か所 南東の角にあり。

物見 二か所 西の方。北西の方。

門 三か所 南の方、東の方。北西の方。

堀 西北の引廻し。から堀、西の方六十間許。水少々有之、東の方柵内通二十間許から堀あり。堀幅は何れも拾間より内の由。

塀 南外通柵内板塀、北の方板塀、前後半分半分、所々矢間有之。

右慶長五年築之、福山の館と言。

一、先年夷人蜂起の時、物見数個所当分建申由。

一、夷人え城と申為聞候故、諸人松前の城と唱中也。

一、侍屋舗八十軒許居所近辺に有之

外侍一人にて二軒程宛下屋舗持居候由

という規模であった。

その後宝暦4(1754)年8月馬形町の青山園右衛門の邸からの失火、青山火事によって南東角櫓が焼失し、後明和2(1765)年再建されている。

江戸の松前藩邸

大名が隔年参勤交代のため江戸出府する際の宿営舎として、各大名は幕府から土地の貸与を受けて藩邸を設け、正妻や子弟もここに居住し、幕府との連絡等のため江戸家老、公用人等を置いたが、これは藩の江戸出張所ともいうべきものであった。親藩、国主大名等は上・中・下の三屋敷を構えていた。江戸の松前藩邸がいつごろから設けられたかは定かではないが、承応2(1653)年の“武州古改江戸図”によると浅草誓願寺前にあり、天和元(1681)年の“武鑑”にも「七千石、松前兵庫頭、元誓願寺前」となっている。しかし、翌年火災によって焼失し、翌々3年浅草観音前に邸地千二百坪を拝領した。さらに元禄11(1697)年の火災後、谷(やの)蔵に千百四十一坪を賜って移っている。正徳5(1715)年幕臣細井佐治右衛門の邸地と交換し、下谷新寺町に移り、明治維新までこの地に居住した。この場所は現在の東京都台東区上野小島町に当る。天保9(1838)年には本所大川端の津軽越中守邸を拝領して下屋敷とした。また、第十七世藩主崇廣が幕府老中となったときは、江戸城常盤橋門内の老中有馬道順邸跡を上屋敷として使用した。

江戸藩邸が火災にあったのは、前後10回に及んでいる。

天和2(1682)年12月28日

元禄元(1688)年11月25日

元禄13(1700)年3月

元禄16(1703)年11月29日

享保3(1718)年11月11日

安永元(1772)年2月29日

文化3(1806)年3月4日

安政3(1856)年2月1日

このような江戸藩邸の火災焼出の場合、早急に再建が必要であったが、藩庫よりの対応は困難であったので、町奉行、桧山奉行等を通じ、有志の献金、あるいは借上金等によって、再建されることが多かった。

江戸藩邸には江戸留守居役、御使者番、取次役、吟味役、納戸役、詰組、医師、料理人、足軽、台所方、女房などかおり、また、仲間は在方各村から募集して隔年毎に江戸に送ったようで、“宮歌村旧記“によれば「正保二酉年より江戸詰中間二人宛被(二)仰付(一)候」とある。また、幕末時代になると諸般の事情が幅輳してくると家老級の者をもって、江戸詰家老としている。

徳川幕藩における松前氏の家格

徳川幕藩が成立したなかで、蝦夷地の領主である松前氏の処遇が異例の扱いを受けていたことは前項に記したとおりであるが、豊臣秀吉の蝦夷島主の待遇は、我が国の版図にも定かでない、北方の広大な島々の代表者を徴役権という秀吉の直接の領知を与えないかたちで認め待遇することによって、これらの島々を自己の勢力範囲の中に収めていった。

松前家五世の慶廣が徳川家康に初めて謁見したのは文禄2(1593)年のことで、肥前名護屋であるが、その際慶廣は山靼(さんたん)(アムール河付近)から樺太を経て蝦夷地に入って来た唐衣(サンタンチミプ)という珍らしい道服を着ていて、家康がこれを所望すると、即座にこれを脱いで進呈するなどの行為は、蝦夷島夷の代表者のかたちで、家康の歓心を買っていた面が多分に見受けられる。従って徳川幕府に於いては、秀吉の蝦夷無主としての朱印状に、若干の増訂をした家康の黒印状によって大名格付をして待遇をしてきたものである。

しかし、この大名松前氏は、天和年間(1681~83)ころ以降、しばらくは交代寄合席の小名の扱いを受けている。“北海随筆”(坂倉源次郎、元文三年筆)によれば、

一、国初の頃は松前家は賓客の御あしらひにて参観の時は往来御伝馬にて格別にてありしが、中頃幼主参観のおこたり有しより変易して其後ふたたびあらたまる事なし。

憲廟(将軍綱吉)御治世より今の格式にきわまれるよしなり。ただ以前の格はわずかに残りて嫡子乗輿の儀は御免、御鷹献上の時御伝馬を賜わる。

とされている。松前家の八世氏廣は19歳、九世高廣は6歳、十世矩廣は6歳で藩主になっていて、幼主は多いが、この三代間で、幕府が定める参勤(覲)交代の期間、特に松前家の定められた5年に一勤、或は三年一勤を無許可で違えたことは記録的にもないので、徳川幕藩体制の確立による諸藩への締付が、松前家々格の小名格下げとなったものと考えられる。

“誠斉雑記”(向山源太夫篤筆)によれば、松前か家慶廣(五世)の頃は万石の籍に列せしと見ゆるを後に及びて交替寄合の格に定められしも子細あるべき事にて、一つは其家資は万石に当れとも、領知の賦役なく、二には嶋夷の酋長(ママ)ともいうへきものにて、我が国の大名に比例しがたき故と見えたり。

つまり、松前家創業当初の五世慶廣のころは、米は穫れないので、万石以上の大名格付はできなかったが、領知安堵状の形式だけで大名格付をしてきたが、1600年代の後半に入り幕閣の力が強大になると、松前氏に対して賓客の待遇を与える必要もなくなり、天和元(1681)年の「武鑑」に見られるように、「御寄合衆七千石」という松前家の待遇の状況が表われている。

寄合席とは幕府の万石未満の小名ではあるが、特にそのなかで交代寄合(こうたいよりあい)席は、万石未満ではあるが、身分格式は大名に準じて、領地と江戸とを交代する家柄であるが、松前家は一時的にはこの家格に下げられている。

享保元(1716)年将軍家綱結納の際、幕命によって一万石格の献上をし、同4年十世矩廣父子は月次御礼格一万石以上に準ずることを命ぜられている。また、享保17年以降の「武鑑」には、大名の最末席として松前氏の名が掲げられ、「無高松前蝦夷一円先祖より代々領之」とされている。

藩主は多く従五位下に叙せられ、志摩守或は若狭守に任ぜられているが、八世氏廣、九世高廣は任官していない。また、江戸城営中の詰席は柳の間と指定されていたが、これは外様中大名の詰席である。

参勤交代

参勤(覲)交代とは大名及び交代寄合席の小名が、領国に1年在国し、1年は江戸に在府することをいうが、この制度は寛永12(1635)年の武家諸法度が制定されてから制度化されたもので、その目的は幕府の権力を各領主に示すと共に、この交代旅行によって各領主の財力を拡散させることにあった。

関ヶ原の戦以降、徳川氏と関係を持った外様大名の場合は、1年は在国、1年は在府と定められていた。松前家の場合、在所が遠国で、これに要する費用も多くかかるので、対馬の宗氏と共に、特例として三年一覲が認められ、その後五年一覲となっているが、その時期は不明である。交代は主に秋10月松前を発し、翌年2~3月江戸から帰国することを例とした。

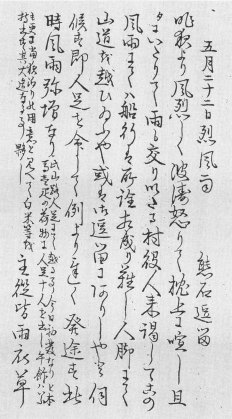

出発の際は幕府から伝馬の令書と、儀衛に槍2槍を立てる五万石以上の格式をもっていた。この供揃は少くも170人以上の人数が必要で、その道中費用も嵩むところから、延宝2(1674)年、槍1本(五万石以下)にすることを許されている。槍1本の行列の場合は、その編成が80人程度である。藩創業当初参勤コースは松前から海を渡って、北津軽の小泊から津軽、秋田の領内を経て奥州街道を南下したが、“松前生水廣時日記”によれば、元禄5(1692)年藩主矩廣の帰国の際は、中仙道から宇都宮を経て奥州街道を北上し、青森からは東津軽を外ヶ浜(陸奥湾)添に進む松前街道を経て、津軽半島の突端の三厩に着き、ここから船で津軽海峡を渡航して松前に来着していて、この時期以降参勤交代はこのコースを利用している。この旅行の際は2月9日江戸を発足し、3月4日松前に帰着しているが、実質旅行日は26日を要しているが、降雨や海峡時化等の場合は40日も要することもあった。

この元禄5年の旅行日程を見ると、

2月9日江戸発足粕壁泊 10日中田昼、儘田泊、11日小金井昼、宇都宮泊、12日喜連川昼、太田原泊、13日蘆野昼、白川泊、14日須ヶ川昼、郡山泊、15日本宮昼、8丁目泊、16日桑析昼、白石泊、17日築貫昼、仙台泊、18日吉岡昼、古川泊、19日築館昼、金成泊、20日前沢昼、水沢泊、21日鬼柳昼、花巻泊、22日幸利昼、盛岡泊、23日澁民昼、沼久内泊、24日一戸泊、25日三戸昼、五戸泊、26日七戸昼、野辺地泊、27日小湊昼、青森泊、28日蟹田昼、平館泊、29日今別昼、三馬屋着、30日~3月3日までの4日間風待ち、3月4日東風天気能、別状なく昼四ツ時(午前10時)松前御安着。となっている。その間は朝七ツ時(午前4時)より六ツ時(午前6時)に出発し、夕八ツ時(午後2時)から七ツ時(午後4時)まで徒歩行進で、1日凡そ30キロ(七里半)程度の行進であるから、かなりの健脚者ばかりであったようである。

参勤に要する費用は凡そ一往復三千両を要するといわれたが、通常の年次でも藩庫の歳費は赤字の連続であったのに、このような増額負担は捻出の方途がなく、最終的には御用商人や場所請負人に御用金を課したり、借上金をしてその費用に充てるという事が多く、借りた場合でもその返済の能力がないため、公訴が続出したり、請負場所を細分増加してこれを請負せて返済分に充てるなどの苦肉の策が取られたこともある。

この参勤交代の費用の軽減のため、各村に布達してこの行列に加わる仲間を集めていた。供揃には駕籠舁(かごかき)や、荷物搬びの強力の若者が必要であった。徒士や足軽等は行列の実質的な儀衛の中心となり、仲間が専ら強力となった。行列の場合仲間を30名程度必要としたので、各村では名主、年寄等が相談して若者一人を差出し、その若者が参勤交代を経て、約半年間江戸藩邸の門番や雑仕事をしながら、江戸の風物を見学して帰り、地方の江戸文化の媒体者となり、これらの見聞知識を基礎に、将来の村造りの中核となっていたので、熊石村からもこれらの仲間が参加していたものと思われる。

第2節 和人地と蝦夷地

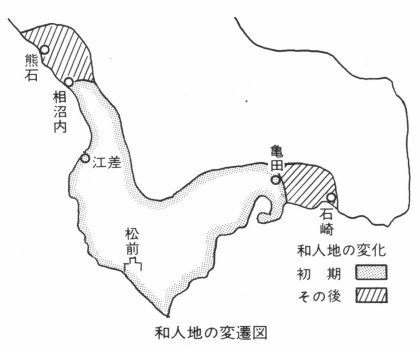

和人地の範囲

中世期の蠣崎(松前)季廣が、道南地方のうち、特に西道南地方をその勢力下に押え、天文20(1551)年には「夷狄之商舶往還之法度」を定め、西は上ノ国の天の川から東は知内村の知内川までの間を和人居住地としたが、これを“松前町史”(執筆者榎森進)は初期和人地と称している。これはこの地区以外にも東在茂辺地、箱館付近、西在では上ノ国の天の川を越えた北村、江指、泊付近にも多くの和人が居住していたと考えられるが、この初期和人地はアイヌ人との摩擦を避けるため、日本人(和人・シャモ)のみの居住地とし、それより奥地には一応和人は住まないという原則を決めたものと解されるが、実情に於いては、アイヌ、和人の混住地が多かったと思われる。

近世初頭以降、封建領主の松前氏が誕生すると、和人地の範囲も次第に拡大された。“新羅之記録”によれば、慶廣が文禄2(1593)年豊臣秀吉からの朱印制書を受けた際、松前にその制札を掲げ、東西の夷狄を召集め、「御朱印を披見させ、文言を夷語にて誦聆(よみき)かせ、此上猶ほ夷狄に対して志摩守の下知に違背し、諸国より往来の者某(シヤモ)に対し夷狄猛悪の儀有るに於ては、速やかに其旨趣を言上せしむ可し、関白殿数十万の人勢を差遣はし悉く夷狄を追伐せられのる可なりと仰付けらるるの由申聞かししの条、夷狄弥(あまね)く和平せしめ、諸国の商背心安く、数多の船来りて国内増々豊饒なり。」としている如く、蝦夷地に於ける和人数はこの時期より約70年後の寛文9(1669)年でも約1万5000人程度であって、人口的にはアイヌ人が絶対優位であったから、一度アイヌ人が蜂起した場合、蝦夷領主といえども7、80人の同族共同体の松前藩の力では、これを鎮圧することは困難であったから、日本中央政権の力を背景にこれを屈服しようとする意図がうかがわれ、また、これを利用して商権の拡大、和人地の維持拡大に結び付けようとする意図もうかがわれる。

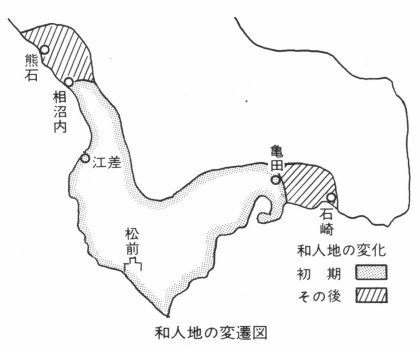

和人地の変遷図

幕府は将軍代替の都度、巡見使を派遣してその領内の否曲を正している。松前氏領内の場合は、寛永10(1633)年将軍家光に代替の節の分部左京亮実信、大河内平十郎正勝、松田善右衛門等の第1回巡見派遣の際の慣例に従っている。

この行では7月9日松前に到着して藩庁で事情説明を受け、

十日江良町止宿、十一日比石(上ノ国町石崎)止宿、十二日上ノ国止宿、十三日乙部瀬茂内迄船にて巡見、夫より馬足不叶戻り泊り村止宿、十五日松前着逗留、十七日折か内(現福島町)、十八日知内、十九日茂辺地、二十日汐泊、石崎迄、夫より馬足不叶亀田に止宿、二十一日同所より尻内(知内)二十二日折か内、二十三日松前着逗留、二十六日順風にて小泊へ渡海。

(河野常吉文書“松前藩政”)

となっていて、その間は多くの和人の居住している地なので、巡見し、その他の地は馬足が叶わないので、特に乙部は瀬茂内(宇滝瀬付近の海岸)まで船で巡見したというから、この行では乙部村迄は巡見していないと思われるが、後の巡見使は乙部迄行き、ここから船で熊石方面を望見した上で、乙部村で泊り、西在地域の巡見を終っているが、この巡見使巡廻路をもって和人地と定めている。これは初期和人地(中世末期)の東西距離が凡そ100キロメートルであったのに対し、その距離は200キロメートルと約2倍に拡大され、和人居住地が年々増加してきていることが分る。

亀田番所は寛永年間には設置されていて、出入人改を主業務としていたが、これはアイヌ人居住地へ和人のみだりに往来することを禁じ、また、アイヌ人が和人居住地へ来て直商買をすることを禁ずる手段として設けられた番所であったから、和人居住地の東の入口は亀田で、それに海岸線が若干和人地として伸びていた。

これに対し、西側和人地の境界をどこに置くかについては、多くの議論がある。巡見使の巡廻は乙部村本村までで終っているが、これより北は和人地の村続きであるが、道路も不整備で馬足での通行は困難であるとして、船で沖からその地方を望視している。しかし、和人居住の西端限がどこであったかは、明らかではない。従って巡見使の第1回巡見のコース内をもって西北限としていたものと考えられる。

その後寛文9(1669)年の日高族長のシャグシャインの乱の際に、密偵として松前領内に潜入した津軽藩士の報告になる“津軽一統志巻第十”では、乙部村より熊石村までの状況を次のように記している。

一 おとへ 是迄二里狄おとな見候内 家五十軒程

一 たて 家三軒

一 こもない 小川有 家十軒

一 もない 川有 家十四軒

一 あいとまり 家五軒

一 とつふ 小船の澗あり 家十四軒

一 みつや 家十軒

一 岡内 家五軒

一 かわしら 小船の澗あり 家三十軒

一 大岩 家十軒

一 あいぬま内 川有狄おとなトヒシゝ 家四十軒

一 黒岩 家二十軒

一 平田内 小川有 家七軒

一 けんねち 川有、トヒシゝ持分 家十軒

一 熊石 トヒシゝ持分其外おとな狄有 家八十軒

一 関内 松前より三日路是迄馬足叶申候番所有是より秋地おとな彦次郎 家二十軒計有

これを見ると、乙部より以北熊石村迄の間には約280戸に近い民家があり、ここには「上口は熊石と申所、下口は亀田と申所迄、松前の者罷有候。狄も入交り申候由。」とあって、ここまで和人が北上定住し、現地のアイヌ人と混住していたことを示している。そして和人地の西側から進入しようとするアイヌ人から、西側最前線を守る場として相沼、熊石、関内の3ヵ所に番所を建て「松前左衛門、蠣崎次郎左衛門、浅利小左衛門、中野次郎左衛門、蠣崎釆女雑兵五百人程にて、上ノ国あい沼、熊石、関内三ヶ所を堅め罷有候事。」(前掲書)と警備の万全を期していて、ここまでを和人の北限地と考えての防備の配慮であったと考えられる。

その後松前藩が貞享2(1685)年に相沼内村に関門を建て(“松前家記”)、出入人を検査していて、以北に和人の住居は許されないはずであるが、実質的には以北の熊石村には多くの和人がおり、さらに増加の傾向にあったから、この不合理を是正するため元禄5(1692)年熊石番所が設けられたものと解することが出来、その段階では関内村は番所の以北にはあったが、熊石村の支村として扱われていたものと考えられる。ここで往々誤解を生むのは関内(・・上点強調)の地名が関所があったから、この地名が生まれたと考えられがちである。寛文9年のアイヌ人蜂起の際にこの地に関所が設けられたのは臨時的なもので、本来関内の地名は、アイヌ語のシユプキナイから発し、その語源は茅沢の意味で、この音訓を和人が漢字に当てはめたものである。

天明3(1783)年から寛政12(1800)年の熊石村の公式記録である“熊石村会所日誌”(門昌庵所蔵)によれば松前藩の觸書や通達は、城下から西在根部田村に伝えられ、それから「根部田村より熊石村、村々名主、肝煎中」として順次廻章されていたし、熊石村では、この時期には名主、年寄が決められていて、村として自立されており、さらに、この時期の記録に「西在八ヶ村」の名が出てくるが、これは江差近郷を除き、その西在八か村、つまり小茂内村、大茂内村、突符村、三ッ谷村、蚊柱村、相沼内村、泊川村、熊石村を指すものである。これらの経過を踏まえて考察した場合、近世初頭の1600年代の後半には、熊石村は和人地内の村として成立していた。

蝦夷地

近世初頭道南地方の一部に定着した和人のなかの武力集団の長である松前氏が、豊臣政権、徳川幕府から蝦夷島主という名の大名待遇を与えられ、津軽海峡の海岸から渡島半島の日本海側西南の一部の和人居位地をもてて和人地と定めた、その範囲は東は銭亀沢支村の石崎村から、西は熊石村まで凡そ200キロメートル間で、他の蝦夷地とその属島をもって先住アイヌ人の住む地としての蝦夷地と称せられる地域であった。

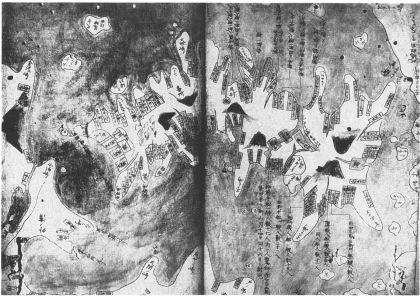

近世初頭に於ては、この蝦夷他の定義も極めて曖昧であった。それは蝦夷地自体の地理が不明であったからである。蝦夷地の地理が最初に登場するのは元和4(1618)年のジロラモ・デ・アンジェリスの報告書によれば、蝦夷島は韃靼半島(アムール河流域)の一つの岬とし、これを島と訂正した同7年の蝦夷国報告書の付図では、蝦夷島を東は国縫川、西は利別川をもって二分されていると描かれており、正保御国絵図(正保元―1644年)および元禄御国絵図(元禄15―1702年)においても、石狩低湿地帯から勇払川低湿地帯にかけて蝦夷地が二分されているように描かれている。これはこの時代に北上した和人が、その大河の河口に立ってこの大島が二分されたものを絵地図として描いたものと考えられ、このように蝦夷地という島は和人にとって正体不明の島であったので、その属島である唐太(樺太)や千島の島々は全く想像だけで描かれていたので、それらの島々にはどのような人が住んでいるのかは不明なので、その住民を総称して蝦夷と呼んでいたもので、それらの人の住む地ということで蝦夷地、或はアイヌモシリ(アイヌ人の島―蝦夷国報告書)と呼ばれていた。

和人の住む道南地方を、「和人地」、「松前地」、「口蝦夷地」と称したのに対し、アイヌの人の住む地を「蝦夷地」または「奥蝦夷地」と称して区分し、和人、アイヌ人居住地の接点の地域、即ち東は亀田、西は相沼内(後熊石)に番所を設けて、両者の接触を制限した。“北海随筆”では「西は熊石、東は亀田、両所に関所ありて、是より外は蝦夷地とす。此所にて往来を改む、故なくて蝦夷地の往来を禁ず」とあるし“蝦夷国私記”では、「熊石番所…上ミ下モも入ル番所にて、蝦夷地用向の者を改め通すなり、蝦夷人も此番所より松前地に来る事ならず、日本の者も城下町奉行衆の切手なくては通行かなわず境也」とあって、熊石番所の立地性格が、和人、アイヌ人の交通の規制が第一であったと記されている。

このように和人地、蝦夷地を設けて彼我の接触を避ける政策を松前藩が執ったのは、アイヌ人と和人の摩擦を避けることにあった。松前藩の蝦夷政策(アイヌ人対策)は、徳川家康の黒印制書と累代将軍の朱印制書に見る如く、「夷の儀は、何方へ往行候共、夷次第に致すべくこと」と、「夷人に対し非分申懸るは堅く停止の事」、「夷人と直に商買をしてはならない」と幕府の蝦夷政策の根本を示している。これは豊臣秀吉よりの朱印制書の下賜を受ける際、木下半助吉政へ松前家五世慶廣が、松前氏の希望として、「諸国より松前に来る人、志摩守に断り申さず狄の嶋中自由に往還し、商買せしむる者あるに於ては、斬罪に行う可き事。右の通り御判を賜はらんと欲するの旨言上す。」(“新羅之記録”下巻、読み下し文)という願望を秀吉の制書が叶えてくれたものであるが、徳川家康のそれは、これを基調として幕府の意図を強く打出していると見ることができる。

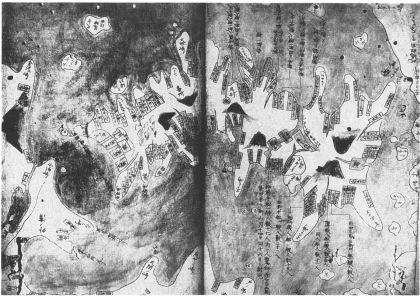

津軽一統誌中の蝦夷地図(市立弘前図書館所蔵)

つまり和人とアイヌ人との接触を断ち、夷の事は夷次第とする基本理念を藩政の柱とし、その接触は藩の許可を受けた者のなかで交易を通じて行うものであった。しかし、蝦夷地に定着した和人は年を追って北上傾向にあったので、和人北上の極限を定めてこれ以上奥地に入ることを許さず、その制禁の場として熊石番所が設けられて、この番所からの出国手形(出切手)所持者以外の通行は許さなかった。従って蝦夷地に在ったアイヌ人が和人地に入るのも制禁された。これは家康の制書でいう「夷の儀は、何方へ往行候共、夷次第に致し可く候」という条項に反するものであるが、しかし、一面それを許すことによって松前氏の許可を受けずして蝦夷と直に交易をしてはならないという別条が崩れることになるので、このような措置が取られたものと考えられる。それでは、なぜ、和人とアイヌ人との接触を禁じたのか、その根底には定着和人の防衛力の弱さがあったので、アイヌ人との対立を回避しようとした政策の一手段と見ることができる。

近世初頭の和人数は1万4、5000人(“津軽一統志巻十”)であるのに対し、アイヌ人の数は定かではないが、「日本人と接触する以前のアイヌ人口は、それほど多いものではなく、せいぜい2~3万であろうと考えられている。」(奥山亮著“アイヌ”)といわれてはいたが、近世初頭では、蝦夷他の人口ではアイヌ人が絶対優位にあり、しかも、狩猟民族であって、常に山野をかけめぐり、体力的に長けていたので、この人達と事を構えることは、和人の得策ではないとする考えから、和人地、蝦夷他の制度が出来たと見ることができる。

第3節 松前藩の特質

徳川幕府が成立し、大名、小名が配置されるなかで、米の生産を伴わない無高の領知を持ち、蝦夷島主いう肩書のみをもって大名格付された松前氏は、全く異例の扱いであり、その藩政の維持、運用も、他領主と大きく異なるものであった。

徳川幕府が成立し、徳川氏から領知を許された者が、その領知内の米の生産が検地によって一万石以上ある場合大名に格付され、以下は小名と格付された。その領主大名は、この米の生産を主体とした貢租によって、藩の運用と家臣への秩禄が維持されていた。しかし、米を生産しない松前家領内のそれは他領主に比肩はできなかった。従って蝦夷地という地域的特質、生産物の専買、交易経済の運用、移出入荷物に対する徴役によって藩の歳費と家臣の知行に充てていた。藩と家臣への扶持、知行に代わるものとして場所があった。場所とは年代によって若干の差はあるが、蝦夷地内沿岸部を七~八十か所に分割して、一つの場所を編成した。そして石狩川や尻別川のような鮭の大量に遡上し、収入の多いような場所は藩が直接経営して直領地とし、他の場所は藩の重臣遠の知行場所とした。この知行場所を拝領できるのは、寄合席、準寄合席(家老級)、弓の間席、大書院席、中書院席(用人、奉行、吟味役等)、大広間席、長炉席(中級士分)のもので、知行主、場所持と呼ばれて、一般士分の扶持人より上級に位置付されていた。一般の扶持人(士分、徒士、足軽等)は藩から扶持の切米を貰う外、藩の直領地へ向う商船(あきない)の上乗をしたり、鮭場の上乗をし、その収入に応じて賞与が支給され、それで生活をした。

知行主の家臣が釆領した場所は、半永久的にこれを運営したが、その運営の方法は商場(あきないば)制度といわれるものである。これは知行主が1年1回夏期に藩の許可を得て商船を仕立て、現地のアイヌ人の生活必需品を満積して直航し、現地人の生産物と物々交換をして持ち帰り、これを商人に売り、その利潤で生活をするのが、商場制度である。この商船の積載持参する物品は米、酒、麹、塩、たばこ、鍋、小刀、針、古着、反物、糸、漆器、耳環、きせるなど(“新北海道史”通説一)であり、現地交換して持ち帰る品々には、干鮭(からさけ)、鰊、鯑(かずのこ)、串貝、真羽、ねっぷ(膃肭臍の大きなもの)、こっぴ(あざらしの雌)、あざらし、熊皮、鹿皮、塩引、石焼鯨、寉、魚油、干鱈、らっこ皮、赤昆布、鱒等(高倉新一郎著“アイヌ政策史”)である。この現地人との交易は利益も大きく、「蝦夷へ代(しろ)物かえに行船々、折よき時は十増倍にもなり、若しあしき折には一ばいにもなりかねる。誠に此方の子供の智恵にも劣りおろかなるものゆえ、換へ事の分量もさたまりなし。」(“津軽紀聞”)という如く、アイヌ人の文盲、計数観念の不熟等につけ込んで巨利をむさぼるようなことが、しばしばあったといわれている。これら交易をして持ち帰った商品は、松前に出店を持つ近江商人が買い取り、その利益をもって生活するのが知行主であった。そのため手代や通詞(通訳)等多くの使用人を要したので、それらの人達の住居は広壮な家に住み、江戸では五千石の大身の旗本の屋敷と同様な結構な家であると、巡見使の報告書に見えている。また、このような商場制度は、「諸士の風運上金の多少を争ひ、商人同前の心がけにて、節義甚薄し。甚きものは市中に見せ店を持、手代名前にて賣買をなすもの有。」(平秩東作著“東遊記”)としての弊害があり、松前藩士は士商兼帯であると報告されている。これは封建武士社会では最も卑しむべき行為であったが、松前藩の特性からしてこれも止むを得ないことであった。

このような交易に用いられる物資の集約、航送、管理、さらにはこれら現地からの交易品の換価処分は総て、近世初頭から松前地方に出店を持った近江商人の両浜組合によって運営されていた。従って松前藩領内の経済運営は全く近江商人によって牛耳られていた。

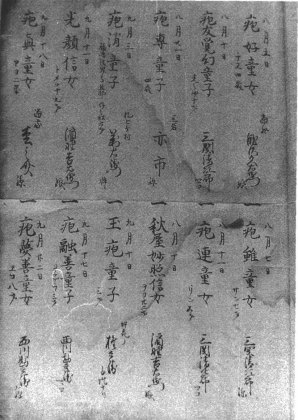

このような商場制度は場所の豊凶、物価の変動、多くの運営上の問題、使用人の召使い等多くの問題をかかえていたので、これらの問題を解決するには知行主が直接場所運営をせず、これを商行為に豊富な経験を持つ商人に委託し、その利益配分を受け、知行に替えるという方法がとられるようになった。これを場所請負制度という。この制度の発祥は享保年間(1716~35)といわれ、宝暦年間(1751~63)までには藩直領地を含め、これが採用されるようになった。その例として

茂入夏商場證文之事

一我等支配所茂入夏所来々乙酉年より未甲午年迄拾ヶ年之間其元江相渡候。但シ壱ヶ年ニ小判七拾両ニ相定申処実正也。右年賦之内場所脇方より出人申懸件其元江苦労ニ相掛申間舗、尤場所蝦夷共江非分申懸間敷大切に商買等可致候事。

一公儀御法度大切に相守可申候事。

但し右左隣場所と境等出入致間敷候事。

一年々船上着之砌指荷油貳斗入二樽、とれ貝貳束、干鱈五束、走り身欠四千入壱本、いづし三つ、差出可申候。

以上

右之通相定證文取為替候上相違有間敷者也。仍而證文如件。

宝暦十三年癸七月廿四日

古田 右市■(丸印)

西川傳右衛門殿

代同 清兵衛殿

同 宇兵衛殿

(滋賀短大所蔵“西川家文書”)

この証文は、余市と隣接した茂入場所の請負の証文で、知行主古田右市が壱か年七十両の金額をもって近江八幡出身の近江商人■(角一)(なかいち)住吉屋西川傳右衛門家に委託したものである。古田家は最上家家臣であったが、故あって松前に渡り、元和8(1622)年松前家の家臣となったが、累代藩の用人、奉行、吟味役等に任じられ、この茂入場所を知行する場所持の家柄であった。この例証からしても松前家の知行、扶持の特異性を知ることができる。

松前藩の秩禄維持の財源に出入荷物役があった。松前、江差、箱館の三湊を経由する出入の荷物には一分の役が課せられることになっていたが、その課税収入は、天明4(1784)年藩庫歳入一万二百両に対し、凡そ五千両で、藩庫収入の三分の一を占めるという重要なものであった。この収入は幕府への報告であり、最少の収入のみの報告であるので、直領場所請負収入を加えると凡そ総収入は三万両である。この年前後の米価は一両に対し米一石であるので、実質収入は三万石となる。米本位で成立する大名は領内の米の収量が一万石あっても、藩庫の収入になるのは半分(五公五民)で五千石以下の収入よりないので、この例から見れば、松前家は優に六万石以上の力量を持っていたと推定される。時代がやや下るが、“近江藩蝦夷記録”によれば、天保9年より13年(1838~43)までの藩庫の平均収入は五万三千三十六両で、それの石高換算では、米八斗(一石は十斗)であるから、八万石以上の収入に相当するもので、これが松前藩庫の重要部分を占めており、また、松前藩の特色でもあった。

また、藩及び家臣の扶持の方法に和人他の村知行があった。西在(松前城下を除き、熊石村までの各村)36村の知行は、直領二十八か村、家臣知行地は八か村である。直領地については、藩が直接に定めた税役を課した。その税の種類には船役、昆布役、鯡取役、二・八出稼役(熊石以外の蝦夷地への追鯡役)等の漁業役のほか、村方役等を徴収した。家臣知行地については、これらの税は藩が徴収したが、これ以外の小物成役(小額の雑税)や勝手賄(漁・農業生産物の貢納)あるいは仲間・小者等の年季供出等が行われていた。また、直領地内に於ても家臣に対して鯡納屋場の給与が行われていた。これは海岸の納屋場(海浜地)の給与と、その地先海面の鯡漁業の漁業権を認めるという特殊なもので、その場所に直接家臣が出かけて行って鯡漁業の漁業を経営したり、これを他人に貸して、その貸賃を収入にするという扶持の方法があった。これは家臣が願い出て、藩庁が認可したようで“松前主水廣時日記”に「江差村にて松前自休さ上(ママ)り魚屋場、明石豊右衛門つばな御魚屋場」を用人と思われる小林磯右衛門が願いの通り許可したことが記されている。これら許可によって所有権を獲得した納屋場について、本人及び子孫の財産としての所持が許され、売買も自由であった。

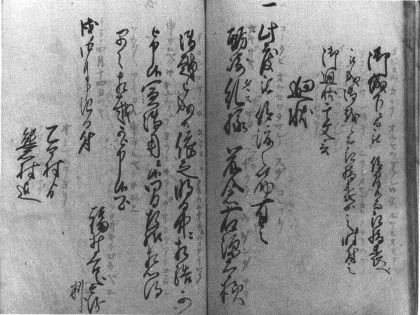

門昌庵蔵“熊石村会所日誌”によれば、

永代売渡鯡場之事

一、鯡場所壱ヶ所

西ハ蠣崎将監殿場所、熊石村ノ畠中検地

有次第

東ハ杉村勝左衛門殿鯡場所

右之通り此度代金九両ニ売渡申処相違無之候。

右場所ニ付脇より構御座無く候条證人加判、仍而如件

蠣 崎 佐 士 判

宝暦拾年辰正月十五日

證人 熊石村家来 庄九郎

熊石村 吉左衛門殿

表書之通相見無相違候。以上。

辰二月十日

年寄 藤三郎 判

同 利右衛門判

同 三之丞 判

名主 平右衛門

と記されている。これは藩門閥の蠣崎左士が納屋場の権利を、経済的理由か、漁業を行わず不用になったためか熊石村の吉右衛門に九両で売却したもので、これには熊石村家来の庄九郎が証印を押し、さらに熊石村の名主、年寄も奥印を押している。熊石村の家来庄九郎というのは、この熊石村の納屋場の管理人であったと思われる。この証文で佐士の納屋場の西隣は藩門閥で家老の蠣崎将監(廣武―波響養父)の所有地であり、東は家臣杉村勝左衛門(多内)の所有地である。また、同史料によれば、蠣崎織人、松前傅吉、厚谷新下、戸沢専右衛門、目谷又左衛門等多くの家臣が納屋場を所有していたことが記されており、この知行の方法も松前藩特異のものであると見ることができる。

熊石村会所日記(門昌庵所蔵)

第4節 蝦夷地・和人地の接点としての熊石

熊石が北海道の近世の歴史上極めて重要な地位を占めてきたことは、第2節和人地と蝦夷地、第3節松前藩の特質ですでに述べたところである、この第4節に於ては、蝦夷地と和人地の接点としての熊石で、どのような事象があり、どう経過して来たかについて述べたい。

寛文9(1669)年に発生した日高の族長シャグシャインの蜂起の戦いで、主戦場となったのは日高の太平洋沿岸から内浦湾の国縫までであった。しかし、シャグシャイン軍が国縫金山を占拠した場合、当然の如く利別川を下り、沿岸を南下して熊石から和人地に殺到することが想定されたし、また、余市の族長八郎右衛門やサノカヘン、ケララケ、カヱラレチ等の族将らが、この乱に雷同し、その付近の同志を糾合して、日本海側からの和人追放の戦いをしようという動向も現われた。そこで松前藩はその進入を熊石で喰い止めようとして、松前左衛門、蠣崎次郎左衛門、浅利小左衛門、中野六郎左衛門、蠣崎采女等が雑兵500人を率いて関内、熊石、相沼の三か所に塞門を築き西の和人地の入口を防禦する体制をとった。これは後の相沼、熊石番所と異なり、あくまでこの乱に対する備えであった。

この乱の際、熊石から「瀬田内辺迄は、兼々松前えしたがい申蝦夷共にて御座候」(“津軽一統志巻第十下”)であって、松前藩に対し協力的態度をとり、藩もこれら日本海沿岸のアイヌの族長説得のため、相沼内の族長トヒシシを派遣し、このトヒシシの説得が成功し、日本海側は戦乱を見ることがなかった。その当時、前掲書によればトヒシシはアイヌの代表者として相沼内に居住し、その勢力の範囲は関内まで、それ以北瀬田内までは、瀬田内の族長彦次郎の持分であったと記録されている。

さらに元禄5(1692)年の“松前主水廣時日記”によれば、4月3日「瀬田内三蔵、相沼内ちころなつかい御目見申上候」とあるが、この両人はそれぞれ彦次郎、トヒシシの子孫で、西部のアイヌの代表者として松前家第十世藩主矩廣に謁見したことが記録されている。この謁見のことを御目見または御目見得と称し、松前藩の公式行事であった。

アイヌ人は古来物々交換による交易を行なってきた。それは贈与と答礼の形で、自分の持ち余るものを他人に与え、その返礼としてその土地に産しないものを持ち帰るという礼式交易で、これをウイマムと称した。このウイマムが松前藩の成立後は御目見得という公式接見行事と変化したものである。

蝦夷の族長は、「時を定めて船を艤(ぎ)して日本領に来、領主を拜して土産をささげ、領主よりその代表として贈物を受けて帰航することをシャムウイマムといい、その船をウイマムチップ、それによってえた酒をウイマムサケ、あるいはウイマムトノトと呼んだが、ウイマムとは邦語の『お目見得』の訛化であるといわれている。」(金田一京助“アイヌ研究”)と記されている通り、アイヌの代表的族長に初期交易の姿を持続させながら、一方では領主の松前氏に参勤をさせ、松前氏からは返礼の形で珍らしい土産を与えて返す。その過程では、アイヌが謁見の場合、謁見場に武器を飾ったり、参入するアイヌ人が平身低頭して手をつないで通る等、服従の形式を儀式の中に取り入れていた。これはアイヌ人の「高貴の賓客を饗応に興行するもの」(高倉新一郎“アイヌ政策史”)というオムシャの方式に発していて、市立函館図書館所蔵の「蝦夷国風図絵」(小玉貞良筆)に見る如く、当初は(元禄期ころまで)は、アイヌの族長たちを賓客あしらいをして、大広間に対等に並び、土産を交換し、久濶を叙すオムシャの儀式が酒宴の形で行われたものである。これが近世中期以降になって、蝦夷地の領主松前氏の藩政整備と、和人定着人口の増加、さらには経済的優位とが重なって、このウイマム、オムシャの儀式を領主への服従の儀式に変化させて行き、領主は座敷内にあって、アイヌの族長達はその下方の土間に蓆を敷き、そこに座して礼拜し、ここで形式的には全く服従を表すように変化して行く。

このようななかで、和人地との接点にある相沼内の族長は、常に西蝦夷地を代表する族長として、松前藩の公式行事の中に組み込まれ、巡見使が蝦夷地に来た場合は乙部まで出向いて表敬訪問して、謁見のオムシャの儀式を行い、さらには前述の如く、毎年4月西部を代表する族長として領主にウイマムに参勤するを例とした。このほか最上徳内筆の“蝦夷草紙”(巻之一)によれば「一、松前より西の方に、日本道風三十里ばかりにして。見市といふ村あり、此処に代々岩之助〔原註 古は蝦夷にしてその名をイハンノシケと云ふ。という百姓あり。平日は日本の野郎鬢(びん)なれども、冬になれば月代(さかやき)を剃ず、蝦夷の体にかへて、正月七日に領主へ吉例に出る。領主は書院の前庭に荒菰を敷てこれに居らせ、領主より濁酒を給はる也。これ蝦夷の遺風なり。」(“北門叢書・第一冊”)となっていて、正月7日には、領主城内の年賀謁見礼のなかにも、西夷代表として、この岩之助か組み込まれている。これは寛文9年時の相沼内のトヒシシ、元禄5年の相沼内のチコロナッカイ、さらには岩之助(寛政3=1791年)と、累代相沼内から熊石までのアイヌの族長が、西夷の代表者とされていたものである。

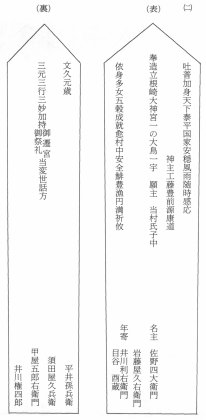

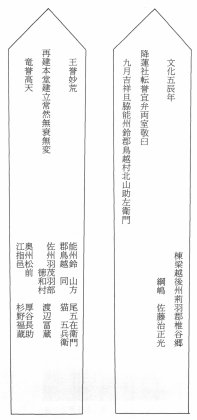

松前藩が相沼内をもって和人地・蝦夷地の境界としたのは近世初頭の寛永年間(1624~43)と考えられるが、徳川幕府の第1回蝦夷地巡見使の派遣は、寛永9(1632)年の将軍秀忠が職を家光に譲った後の寛永10年7月、分部左京亮実信、大河内平十郎正勝、松田善右衛門が巡見使とし松前に来た。この巡見は西在にあっては、7月9日江良町泊、11日比石泊(現上ノ国町字石崎)、12日上ノ国泊、13日乙部瀬茂内迄船で巡見、それより西は馬足叶わずとして、ここから引き返し、東部は亀田から汐泊、石崎(共に函館市)まで巡見し、さらに松前に帰り、ここから帰航している。この第1回の巡見を以って凡そ和人地としているが、西部の場合は、乙部から相沼内までは道路も不整備で巡見不可能ということで、乙部から(か)船で沖合から熊石、相沼内方面を望見したもので、その後の巡見使の来着は、

②寛文7(1667)年6月、佐々木又兵衛、中根宇右衛門、松平新九郎

③天和元(1681)年7月、保田甚兵衛、佐々木喜三郎、飯川傳右衛門

④宝永7(1710)年6月、細井佐治右衛門(千二百石)、北條新左衛門(三千四百石)、新見七右衛門(千六十五石)

⑤享保2(1717)年6月、有馬内膳(三千石)、小笠原三右衛門(千五百石)、高木孫三郎(七百石)

⑥延享3(1746)年5月、山口勘兵衛(二千石)、神保新五左衛門(千五百石)、細井金五郎(千八百石)

⑦宝暦5(1755)年6月、榊原左兵衛(二千石)、布施藤五郎(千五百二十石)、久松彦左衛門(千二百石)

⑧天明8(1788)年7月、藤沢要人(千五百石)、三枝重兵衛(千八百石)、川口久肋(二千七百石)

⑨天保9(1838)年5月、黒田五左衛門(千五百石)、中根傳七郎(二千石)、岡田右近(千石)

の9回であるが、後の8回は総て第1回の慣行に従って蝦夷地のうちの和人地を、巡行することになっていた。この巡行査察では蝦夷地に生活する蝦夷人(アイヌ人)生活に触れる機会がなかったので、乙部村宿泊の場合西夷の代表族長が同族を引連れ、旅宿を表敬訪問して、ウイマム、オムシャを興行し、それにアイヌ人男のメッカ打(槌打)と女の鶴の舞を上覧に入れ、これによって巡見使はアイヌ人の風俗、慣習を体得して帰ることになっていたが、これも第1回の巡行の慣例に従って、その後も続けられ、それに参加するアイヌ族長と同族は常に相沼内、見市等熊石地方の人達で、稀には久遠、太櫓、瀬田内等から参加する場合もあった。この巡見使の乙部宿泊所における礼について、天明8年の巡見使に同行した地理学者古河古松軒正辰の詳しい報告書“東遊雑記巻之第十四、十五”によれば、この巡見使謁見に参加したのは、相沼内ではなく、久遠の代表と太櫓と瀬田内の男6人、女8人のアイヌ人であったが、乙部村では

宿の主近江屋兵左衛門と云者、町にての豪家なり、此所は行戻の所故に、荒々と記せり。乙部浦百餘軒の町にて、漁士斗の町にて家居悪からず。此地に於ては先例ありて、蝦夷御巡見使御三所へ御目見に出る事なり。

御目通りへ出る夷人、都合十四人なり。扠(さて)御前へ出る時には、蝦夷の礼式にや、男夷ばかり、女夷は女夷斗りに手と手を取組、雁のつらなりしやうに並び立て、夫より各頭を低くさげ、足を横へ横へと踏みて庭へ通りて、男夷はむしろの上に胡座し、両手を組みて膝の上に置て、頭はさげずして座せり。女夷は砂上に横ひざにして座せり。頭の髪は赤熊天窓(しやぐまあたま)にて、壱人の衣服は日本の地黒の絹に五色の糸にて、祝義着にする惣縫の小袖を、蝦夷衣に仕立直せしを着て、年の頃五十餘に見えたる一人は郡内縞、此外何も日本の古着を直せし衣服なり。中には蝦夷の製するアツシと称する衣もあり、是はアツシと言、木の皮を以ておりしものなり。日本の布に似たるものなり。

婦人の頭も髪を切りて、五、六寸斗にして前後左右へ童子の天窓のごとく撫たらせしものにて、耳際より後の方は剃てあり。衣は男夷とおなじ仕立にして、是も日本の古着木綿の紺の染もやうなる物なり。帯は日本の眞田、或はアツシあるひはくけ紐など有て、男女とも二重まはして前にむすびてあり。男夷は髪二、三寸、或は五、六寸ぼうぼうとはへ、眉毛黒くながし。

と謁見に入ったときの状景、風俗を評しているが、つぎ謁見の儀式については、

さておのおの座定りて、通詞役山田文右衛門出て、一札を読聞ける。

此度御巡見被遊御下向御目見被仰付

其上御酒被下候間難有頂戴可仕

右の文言を云ひわたす。音聞なれざるゆゑに、至ておかしき、口はやなる言語なり。夫より給仕人、男夷には椀の大なるを図のごとく箸を一本づゝ上に置く、一人に一つづゝ配り付る事なり。婦夷は汁椀を配るなり。酒を何れも請て、上なる箸を何れも酒の中にさし入れて、口の中にて何やらん唱へ、一雫づゝ外へちらす事なり。

というが、これは儀式の場合に、アイヌ人は必ず椀に酒を入れ、その上に木を弊った棒のイクパスイを乗せる。このイクパスイが神様と自分の間の仲介をしてくれる神聖な道具であって、筆者はこれを箸と表現している。その酒宴のうちに、次に

婦夷六人とも立上りて、鶴舞と称する蝦夷の曲をなす。此時婦夷一人、楽の譜に似たる事を謡ふ。夫より残りの婦夷、のこりなく手を打て拍子を取て、フウフウと云てくるりくるりと舞へるなり。おかしきのみにて、何というべきよしもなき舞なり。蝦夷地は家に嘉義ある時は、此鶴の舞をなして祝す。

この鶴の舞が終わると、次の男夷の弓矢の的射を供覧した上でメッカ打(槌打、しない打、すづ打、シユト打)が行われる。

夫よりしてシナヘ打ちといふ事を御覧に入るゝ。埓もなき芸ながら、蝦夷人の兵術のやうなる芸にて、法のある事といへり。男夷残りなく立て肌をぬぎて、一人左の如きものを背に負ふ。一人は前よりして両の肩を押て居る事にて、二人ともに屈したる躰に居る事なり。一人は左の如きものをもって、さもいさましき躰にて、いろいろの法をなす。その外の夷、脇の下おさへ、腕をのべかがめしてホンホンとならし、おのおの飛上り庭中かけ廻れば、擲棒を持し夷は勢ひかゝりて打たんとするを、婦夷出て声を揚て歎く身振をするなり。その後飛びかゝりて、彼背負ひしものゝ上を叩く事なり。是を入かはりはり擲き合なり。此時には男夷・婦夷ともにホミホミホミといふて、さてさて恐ろしき事なりといはんばかりの風情なり。―略―

このシナヘ打、あるいはメッカ打、シユト打、槌打というのは喧嘩口論しての上で行われる場合、或は警罰として行う場合、又は悪魔を払う場合に行われるが、どの場合でも打たれた者は意趣遺恨は持たないことを原則としている。この行事が終わって、

又初のごとく蝦夷へ酒を下されて後、蝦夷の角力をとりて御覧に入れしに、肌ぬぎにて取合事にして、外に違ひし事なし。右の蝦夷芸終りて文右衛門その役人も召され、是より蝦夷界、松前侯の領し給ふ行程を尋ね給ひしに、僅に三里余とおのおのいふ。是は古しへよりも御巡見使へ申上来りし定法の里程と聞え、図のごとくホコシの崎までは、三十里もある事と見えたり。東の山の峯を界とせしものにて、此界へはやうやう二、三里の間と思はれ侍りしなり。何にせよ古例ありて、此乙部浦より先へは御巡見使の至り給はざれば、如何やうのよき所ある事にや、幾里ある事にや知れずして、もと來りし道へ引き返る事也。

(三一書房刊、日本庶民生活史料集成、第三巻)

第5節 熊石番所

寛文9(1669)年の日高シブチャリのアイヌ族長シャグシャインが蜂起した際、西部日本海側の和人地を守るために、関内、熊石、相沼内の三か所に寨門を設けて多くの兵士を配置したことは、すでに第4節で述べた。関内の地名からして熊石の松前藩番所は、関内にあったように錯覚されがちであるが、関内とはアイヌ語の「シュプキ ナイ」茅の沢の意(永田方正筆“北海道蝦夷語地名解”)の地名を、和人が漢字に当てたのがこの関内であって、関所があったから関内と言ったのではない。

熊石番所と称される松前藩の和人地西端の番所は当初相沼内にあり、のち、熊石村に移されたものである。相沼内番所設置の初出は、“松前家記”に、貞享2(1685)年「是歳関門ヲ相沼内ニ建ツ」とあり、この相沼内番所が、6年後の元禄4(1691)年には熊石村に移されたものと考えられる。“松前福山諸掟”(北海道大学中央図書館写本)によれば、熊石村番所の役條が掲載されており、

定

一、熊石近郷村々盗買船入念可遂穿鑿候、勿論上蝦夷飯米買等荷物持来候共、下々江申付、売買堅不為致、荷物相改取揚、蝦夷早速相返可申候。

一、追鯡船節喜(関)内より先江通し申間舗候、自然鯡群来所により急度見届為取候様可申付候事。

一、鮑(あわび)取船太田より先江遣申間敷事。

右之旨急度可相守者也。

元録(ママ)四未年四月

というものである。これで見ると熊石村番所の主な役儀は、私人が盗買のため蝦夷地に入ることの監視、追鯡は関内以外に通してはならない、鮑取は太田岬まで以外での採取をさせてはならないとしている。この定条々は後に次のように改正になっている。

定

一、蝦夷地江用事有之罷通候者、逸々相改、切手所持無之者は差留置其段早速可申越事。

一、追鯡取船免判所持無之者、セッキナイより先々江猥ニ相通し申間舗事。

一、万一異国船沖合■(舟へんに風)(はしり)通候義見懸ケ候者有之候ハヽ、早々松前表並江差番所に茂可致注進事。

右之趣堅可相守者也。

丑四月

とあるが、この定書には年号はないが、丑の年4月に定書条文が追加になってあるのは、外国船が蝦夷地近海に接近し、あるいはこの領域内に入域したときの対策を示したものが多いので、この熊石村番所にも異国船来航の際の報告を義務付けているので、これは文化2(1805)年の定書であると推定される。

この定書では初めて熊石番所での出入切手の検査、追鯡船の免判制が明確となっているが、当初の定書(元禄4年)にはこの二つのことが明確には記入されていないので、熊石番所での出入切手、追鯡の免判は、その後になってから制度化されたものと考えられる。

松前沖ノ口出入切手(北大北方資料室写真)

文化13(1816)年の“蝦夷国私記”(糺明録)で「江差…略…此所より凡そ九里程行熊石番所あり、蝦夷村の境、公儀御巡見の役人衆もこゝを限りにて御帰りあり、上ミ下モも入る番所にて、蝦夷地用向きの者を改め通すなり、蝦夷人も此番所より松前地に参ること成らず、日本の者も城下、奉行所切手なくては通用叶はざる境也。」としている。ここに述べられている如く、熊石番所は蝦夷地、和人地の接点上にあって、出入人の規制と追鯡等の監視、徴役を主な業務としていた。 出入人の規制は出入切手所持の有無を検査した。この切手は本人から町年寄を通じて、町奉行に申請し、許可を得ることになっていたが、この許可は各場所の越年番人と、場所への春、夏稼漁夫のみに限られており、許可された場合は、銭一貫二百文の出稼役を支払って出入切手を受領し、これを持参しなければ熊石番所の通行はできなかった。また、数人の人が追鯡取のため関内以北の各場所に三半船やもちふ船、ほっち船で入稼する場合は、予め沖ノ口奉行又は檜山奉行に願い出て、蝦夷地番船役を納めて、免判切手を貰い受けた上、熊石場所で検査を受けた後、蝦夷地に出帆した。これらの小前の漁師が、場所請負人の許可を受けて、その場所に入稼し、自分で刺網を建てて鯡漁をし、その場所請負人に生産した漁獲物を二割、礼金として現物を納めて帰るところから二・八取といわれた。

熊石番所跡(下方=学校坂より望む)

このように熊石番所は、蝦夷地へ入る和人を規制、監視したばかりでなく、アイヌ人は松前藩主への御目見以外はこの番所の通行はできなかったし、一般のアイヌ人は勝手に和人地に入ることは許されなかった。これは徳川幕府の制札の中の「夷の儀は何方へ往行候共、夷次第に致す可き事」の原則、あるいは松前藩の「夷の事は夷次第」という基本的行政指針に反するものであるが、寛文9年の日高シャグシャイン族長蜂起の際の如く、アイヌ人と和人が一旦事を構えた場合は、少数同族体の松前藩の力でこれを鎮めることは困難で、その際は津軽・南部の両藩の助を借りてようやく鎮定したという苦い経験があるところから、アイヌ人と和人の接触を断つことによって無益の摩擦を避けるための措置として、和人他の東、西の出入口に番所を設けて、これを規制したものである。相沼内番所のあった位置は定かではないが、熊石番所は国道229号線と、熊石第1中学校の登校口の接点の場所にあったといわれている。

この熊石番所については、元禄5年の“松前主水廣時日記”によれば、6月23日「熊石番所仕舞、松崎太次右衛門罷帰り御目見致候」とある。松崎太次右衛門は石狩川中流の対雁(ついしかり)に知行所を持つ藩の重臣であって、この熊石番所奉行が鯡漁業の終了によって一応の業務の結了を見たので、松前に帰り藩主に所管事項を報告している。この時期の江差駐在の桧山奉行は明石豊左衛門で、松崎太次右衛門とは同列者であるので、熊石番所は、この時点では、藩の直属機関であって、桧山奉行の配下に入っていなかったと考えられる。また、享保2(1717)年の巡見使来航の際の松前藩の申し合わせ書である“松前蝦夷記”では、

一、松前地蝦夷地境ニ番所建置候而番人指置候所々

一、西蝦夷地熊石 従 松前町道法三拾里程之由右番所建置番人給人待遣ス由、尤正月二日之頃より五月末迄番人差置、秋冬ハ差置不申候、春より夏にかけ鯡漁申候節蝦夷地江漁師大分交り申候所故相改、漁五月末ニハ例年仕舞申、入交りたる人洗子入納り申候、其節より番人引申よし。

としていて、熊石番所は出入人の改、追鯡役の取立等を行い、その終了後の5月末には番人中は引き揚げ、出入人取締の業務は、熊石村役中に任されていたと考えられている。また、松前家が奥州梁川に移封された文化4年より文政4年(1807~21)年までの14年間については、松田傳十郎筆“北夷談第六”では、幕府の江差詰同心の内より両3人、3月より9月まで相詰、となっていて、熊石番所勤務の月が9月まで延長されている。

また、熊石番所と熊石村役の特殊な業務としては、流刑者の管理と監視があった。松前藩の刑罰のなかに越山(えつざん)と称し、死罪に次ぐ重大な犯罪を冒したものを越山という流刑に処した。松前藩の地方自治の維持と司法執行は寺社町奉行に任されており、重要な刑の執行については藩家老職に稟議し、この裁可を受けた。この町奉行所は寛永年間(1624~42)にはすでに設置されているが、その統制系列は、

となっていて、住民自治、徴役等は下代、小使が、各村名主、年寄等と連絡をとって運営し、司法の執行、特に巡視や検挙は松前城下では町方掛、各在にあっては在方掛が担当していた。

犯罪者の刑法処分の刑量を北海道大学中央図書館蔵“奥平肇町吟味日記”、“御目付所日記”及び、市立函館図書館蔵“吟味役工藤長栄日記”等によってこれを見ると、刎首死罪者はなかったが、

一両二分盗のもの =入墨百敲(たゝき)の上熊石越山。

無鑑札入国盗 =五〇敲の上東在小安村越山。

盗み =五〇敲相沼村越山。

女を甘言を以って売る =五〇敲渡海。

盗み質入 =渡海申付。

盗品の質取 =過料三貫文。

飲食代不払 =手鎖。

不身持者 =急度叱。

盗品買取者 =品代損失申付。

盗み者の女房 =急度叱の上親へ引渡。

等が見られ、他に遠島、所払、町内払、罰金、入墨、始末書、押込、戸閉等があり、士分では扶持召上げ、闕所、扶持減、隠居、閉門等もあるが、このなかで徳川幕府の成敗式目のなかにない、松前藩独自の量刑は越山と渡海である。渡海は他国人が蝦夷地に渡って刑法に触れた場合の刑で、越山は流刑に相当するものである。遠島は稀に奥尻島への流刑はあったが、その初出は天保3年(1832)年以降で、その以前は総て越山であった。

越山は蝦夷地のうち、松前・江差・箱館の三湊と称せられた中心の町から離れた僻村に追放するもので、とくに和人地と蝦夷地との接点である見日や熊石等の西在、あるいは箱館在の小安、石崎、汐首等であった。この越山の初出は松前法幢寺六世住職柏巖峯樹和尚が延宝5(1677)年に熊石に流刑され、その草庵をもって門昌庵を開創したのはあまりに有名であるが、一般庶民以外に士分者の流刑もあった。貞享元(1684)年には「是歳春小笠原八十郎有罪越山千相之間村」(“福山秘府年暦部全”)と当初は、相沼内に関所があり、その関連で相沼内に流刑し、後には熊石及びその北西側地域にも流刑地が拡大している。

これについて天明6(1786)年最上徳内筆“西蝦夷地場所、地名、産物方手控”によれば、 一、熊石村

当村者松前領西百姓地之居境而惣々於松前民家之者法令相犯ス輩、追放之者居住或ハ家中諸士又者軽輩之者に而も分相応之身持不埓成時は、親類共ヨリ松前町役所相連、役所ヨリ大小取当所迄送放、当村名主帯刀之者井川奥右衛門方に預人に相成り、右体之類人多分有之。

一、ポロメ

一、ヒンノマ

右何茂家続きに御座候、村々不残熊石村の別名枝村之村役人熊石より兼□(不明)右別村に追放体之者歴年多分百姓に相成り、此辺之人数存之外多御座候。

と記されていて、これらの越山者が新たな家庭を築き定着していることを示している。

また、この越山者があった場合、熊石村役の人達はどうしたかについて、“熊石村会所日誌”に、この状況が残されている。

廻 状

一此の女一人品有(レ)之、熊石村江越山仰付られ、腰繩にて差立候、村々人足差添無(レ)滞送届可(レ)被(レ)申候。以上。

申二月三日(天明八年)

御小使 五人名

札前村より熊石村まで 村々名主、肝煎中

一筆申入候、各称御(おのおのいよいよ)無異に可(レ)有(レ)之と珍重に存候、此のまつと申女子供日頃小盗いたし不行跡に付、其村江越山、則ち何れも江下しおかれ候間、両人申合可(レ)然申、右可(二)申入(一)、如(レ)此(二)候。

申二月三日

御小使 五人

熊石村名主両人中

とあって、越山を仰せ付けられた者は繩付きで各村送りされて熊石に着き、ここで熊石村名主が受け取り、この村以北で生活をし、和人地内の逃散は許されない。もしこのような事があれば名主の責任となるので、一村上げて監視をした。本例の場合は女の子供で盗みを数々働いたという事での越山申し付けであるが、この様な女子供でも、村内に飯焚、子守として使う場合はそれも認め、また結婚して普通生活に入る人も多く、境界地以北にこれらの人は多く居住した。

第6節 封建支配下の自治

戦国時代から近世初頭にかけての戦乱時代を経て、徳川幕府が成立したが、この段階では大名統制が主体で、村自治の組織運営の基本的な行政指針はなく、各領主治下の藩図内の村自治の運営も多様なものであった。寛永14(1636)年島原、天草に発生したキリシタン宗門を主体とした百姓一揆は、鎮定に2年も要し、百姓烏合の結束した場合の強さをまざまざと見せつけられ、寛永16年以降本格的な百姓統制と、キリシタン宗門禁制の監視機関として、各領主領内の村々に5戸の家庭を一単位とする五人組合(又は五人組)の設置を命じ、その管理を各領主に布告した。

相沼内宗門改帳(島谷護氏所蔵)

松前藩の五人組合設置の始期は定かでないが、“福山秘府全”の慶安2(1649)年の項に、「是歳始呈上宗門名簿」とあるので、キリシタン類族名簿とは別に、領内住民の宗旨を明記した名簿を提出したと考えられるので、この時点で五人組(合)制度は成立していたものと考えられる。この制度は前記の目的を達成するため、5戸の住民を単位として一組合を作り、その中に組合頭を置き、相互監視してキリシタン禁制の強化、犯罪の防止、貢納の強化、連帯共同責任、相互扶助を図らせるというものであった。松前城下のような人口の割合多い所では、これらの五人組を統轄するため、一町内を単位として町(丁)代を置き、また、その上の統轄機関として名主を置き、民間自治の執行責任者として町年寄がいた。これに対し在方では町代に代わるものに肝煎があり、名主に代わるものに年寄があり、その総括支配者として名主があり、この指揮監督者に寺社町奉行がいた。この場合、一般的な布告、取締等は寺社町奉行から出したが、西在中石崎村から熊石村までの行政的支配は、桧山奉行が監理するということになっていた。

松前藩の寺社町奉行は、慶長18年(1613)年創設され小林左門良勝が奉行となったという記録があり、さらに寛永14年町奉行に酒井伊兵衛廣種の名があるので、この時期に於ては民政安定を司る町奉行が設置されていたものと考えられる。しかし、この時点での町奉行の業務指針の条規的なものは未だ定まっていなかったと思われる。松前藩の各奉行以下各職掌の規則的なものが発布されるのは“松前福山諸掟”によって見れば延宝6(1678)年、元禄4(1690)年、享保7~8(1722~23)年と年を追って整備されており、特に享保7年町奉行に与えられた条々は、町奉行及村々民生安定の基本的管掌事項を明示したものと見ることができる。それによれば寺社町奉行の所掌は、

(1)神仏事、僧侶、神官、寺社訴訟及び普請に関すること。

(2)キリシタン対策及び五人組合、百姓統制に関すること。

(3)駅逓、助郷、人馬宿等に関すること。

(4)火の元、火防対策に関すること。

(5)司法の執行、裁判、牢屋管理等に関すること。

(6)物価及び流通対策に関すること。

(7)通用金に関すること。

(8)抜荷対策に関すること。(これは沖ノ口奉行と共同管理)

(9)御鷹餌の確保に関すること。

(10)村方統制及び町村寄合に関すること。

(11)税役の収納、督励に関すること。

(12)見張番所に関すること。

(13)漁業秩序維持に関すること

等々の極めて広範な業務を持っており、奉行、吟味役、目付等は必ず複数がおり、月番として上番したものは一か月詰め切りで勤務し、下番者は城内の他職と兼務していて、その兼住職に当ることが慣例となっていた。

これに対し村方三役(名主、年寄、百姓代又は肝煎(きもいり))は凡そ各村2名ずつの名主、年寄がおり、百姓代は置いた村と置かない村があり、その村の総体責任者である名主は、その業務として

(1)一村の取締りに責任を持つ。

(2)村内総百姓に法令を守らしめる。

(3)役銭の徴収と上納。

(4)諸願書えの奥印。

(5)村中の利害に関する申告又は願伺い。

(6)村中寄合又は百姓集合に関与すること。

(7)呼出人ある場合の付添い。

(8)献上物、漁獲品検査の立会。

(9)五人組合に関すること。

(10)旅人、駅逓、旅宿、道路に関すること。

(11)村内漁業の秩序の維持に関すること。

等があり、特に熊石村について特殊な例として番所閉鎖後の旅人監視と、流刑越山者の定着世話や、その監視があった。

熊石村、泊川村、相沼内村に和人が定着した始期はいつであるかについては、これを確定する史料はないが、和人が定着した場合には必ず鎮守神を祀り、また、祖先崇拝と災厄を逃れるため、地蔵堂あるいは薬師堂、観音堂といった草庵を建立しているので、それらを定着の時期と見た場合、根崎神社の創建は慶長11(1606)年といわれ、寛文6(1666)年に彫刻行脚僧円空が来て相沼八幡宮を始め多くの神仏像を刻み、さらに延宝5(1677)年には門昌庵が創建されるなど和人の定着は年を追って増加し、村を構成して行ったものと考えられる。また、物証的なものとしては、現法蔵寺(阿弥陀堂、勢至堂)に保存されている半鐘を見ると、

新屋 久五郎

茶屋 善太郎

甲屋 伊右衛門

吉見 長兵衛

西川 安兵衛

大坂屋 孫右衛門

山本 庄治郎

櫛屋 弥三治

四角 忠右衛門

厚谷 七右衛門内儀

近藤 市郎左衛門

寄進之施主 工藤 杢右衛門

弥陀堂三世誠蓮社至誉以信代之造

元禄十二己卯天

記銘のある半鐘(法蔵寺什物)

また、同寺に保存されている鰐口には

元禄十二己卯年寄進施主甲屋長九郎

内儀為一門眷属菩提也

阿弥陀堂三世誠蓮社至誉以信代

京堀川住筑後大掾常味作

等の金石文を残している。半鐘刻銘の厚谷、近藤、工藤の3名は松前藩士であると考えられ、他の9名は熊石を代表する定着者であったと考えられ、然も苗字を許されている者も多いことは、この地に定着し生活もある程度安定してきたと解してよいのではないかと考えられる。

また、法蔵寺境内には山海漁猟供養塔があるが、これには

享保五年辛丑年

願主松前

山海漁獵群萠下種結縁為菩提也

熊石村中

五月廿三日

と刻まれていて、享保5(1720)年の鰊漁の終了した5月末に、住民に幸福をもたらす鯡を始め、山海の産物に報恩感謝してその霊を慰め、これらの産物が繁殖して豊かな村にして欲しいとの願いを込めて慰霊をしたと解され、この時期には出産物が多く、生活も安定し、村民がこの様な碑文を残すような余裕を持てるようになり村は発展の度を早めていたものと思われる。

このほか相沼無量寺本堂建立の際の棟札(文化5―1808年)を見ると、世話人として

西川 勘兵衛 三関 清治良

三関 平治良 神原 吉兵衛

田村 宗十郎 西色 喜兵治

林 三太郎

の名が見られ、さらに文政9(1826)年完成した門昌庵棟札

林 甚六 泉屋 権太郎

田村 松右衛門 上林 小平次

泊川旦頭 工藤 次郎右衛門 渡辺 善兵衛

当村世話人 杉村 長右衛門 田村 長吉

阿部 作右衛門 菊地 興三兵衛

目谷 又右衛門 越後屋 源兵衛

泊川世話人 杉村 三吉

等の名が見られる。普通の村の場合、苗字を許されるのは、一村について名主か、名主等を経験した者か、永年年寄をして功労のあった者に対して藩が苗字を許すことが原則であるが、熊石村の場合苗字を許されているものが、この2枚の棟札だけでも18名もいるということは全く異例の事で、その原因が何であるか不明ではあるが、そのように苗字者が多いのは一面では、資産家が多く村治が安定していたと見ることができる。

熊石町には天明3(1783)年から寛政12(1800)年間の“熊石村会所日誌”が、門昌庵に残されている。さらにその残欠と思われる安政元(1854)年の記録が残されている。このような村会所のこの様な記録が残されているのは、“松前町年寄日記”以外では、この日記のみであって、代々の名主が、藩からの触書の事件等を克明に記録していた結果であって、熊石の村治は安定していたものと考えられる。

今その“熊石村会所日誌”によって村治の一斑をのぞくと、

天明六年二月五日

名主弥平二日ニ江指表追鯡札御用ニ付罷リ登リ六日帰ル。

とあって、村内の鯡業者で関内を越えて追鯡に出かける許可を一括して取るため名主弥平が、わざわざ江差に出向いて許可を受けている。

天明六年二月二十一日

下山瀬風なり御城下出船の処、乗落し、同夜かかり澗にて難船、則ち二十二日御注進仕り候。

奥州津軽小泊船頭藤八辨財船壱艘弐人乗為商買致海候。津々浦々往来為無滞。依而如件。

津軽土佐守内

今井 佐次郎判

桑良 嘉 内

天明六年丙午月

津々浦々

御役人衆中

とあって、熊石村へ難船があり、これを救助して検分をしたところ、津軽小泊の船で、出入船切手を持っていて、怪しいものではないことを確めたので、番所にその旨を報告した。

同年三月十七日

西館(雲石の上町)支配四右衛門火元ニテ五ツ時失火、類火左五平茂辺地追鯡取善三郎、但し左野権右衛門様場所ニ罷り在り類焼致候。御所御(番欠力)上様表一軒焼申上候。仍テ焼弔ヒハ左五平、善三郎、左野屋三軒江届候。是ニハむしろ五枚、左五平にはむしろ五枚、たば粉弐わ、四右衛門江ハ尺角二本、柾弐把、出火届。

とあって、失火による火災に対する村としての見舞、奉行宛の届けのことが記入されているが、日誌では、翌日以降突符村名主、泊川村年寄、総名代、相沼内総名代、蚊柱村名主、三ツ谷村小走、小茂内村小走り等が火事見舞に来着しているし、乙部村名主、同村寺島庄平からも見舞があったことを記しており、これを見ると交通不便な当時でも西在8ヶ村は常に協調し合っていた事が分る。

天明七年五月二日

下国岡右衛門様直々御下り被遊 先年蠣崎佐士様より当村吉右衛門江下置かれ候、家敷此度御吟味ニテ間数御改メの上来る五月迄当村名主江預ケ候

一畑中場所壱ヶ所

西隣ハ蠣崎将監様御場所 東隣ハ御用地まで 三十七間二尺、御用地ノ内十三間三尺

右之通此度立会相改。

これは平田内温泉に湯治に来て帰路、家老の下国岡右衛門が、蠣崎佐士が熊石村吉右衛門に九両で売った鯡納屋場について問題があると証文を取り上げて名主に預け、名主達は証文により実測をしたと記している。

天明八年六月十八日

此ノ度御城下行己之助代り御仲間一人大館支配四郎兵衛忰太郎次申付、九ツ時ニ御小使高谷伝左衛門様まで御状相添差送申候。

これは幕府巡見使藤沢要人外2名が松前領内に来るので、熊石村から助勢として仲間1名を出すことを命ぜられ、太郎次という者を選び、松前の町奉行小使宛に手紙を持たせて送ったと書いている。

さらには藩の触書の示達、公用旅行者の宿舎、荷物持人夫、本馬、軽尻馬、あるいは海路の場合の掻送り船の準備、公用書状の送達等々実に複雑な業務を村会所が行っていたことが記録されている。

熊石村会所日記の鰊納屋場証文写(門昌庵蔵)

熊石村の年中行事

“熊石村会所日誌”、“江差年中行事帳”、“蠣崎廣常年中行事記”、“箱館名主風俗書上げ”、“松前福山諸掟”、“維新前町村制度考”、“松前年中行事”(高倉新一郎筆)、“上ノ国村史”“松前福山の年中行事と餅類”(刀祢武夫筆)等によって見ると、近世時代の熊石村には次のような年中行事が行われていた。

一月

一日には新年回礼が行われ、二日は初売、四日には松前城への新年拝賀参向の案内を受け名主出発。これには会所記録の安政2(1855)年に次のようにある。

覚

一御年始 名主 四右衛門殿

人足 久太郎

正月四日 久次兵衛

廻 文

来ル七日、例年之通村々名主麻上下着用御役所におゐて御礼可申上候。尤前日早々合宿迄相詰候様可被致候様此段申達候。

以 上

この指紙を受け、名主は人足2名を従えて松前に到り、7日城中表御座敷に於て石崎村から熊石村迄の名主が麻上下で列座して藩主にお礼言上する。

七日 七草 松餝(かざり)引

十日 場所祝、船塊祝、諸帳面書改め

十一日 山神祭

十四日 女正月

十五 六日 小正月、藪入り、

中旬 追鯡願書書上げ、のり摘み始まる。

下旬 寒だら釣始まる。打のり献上。

このころ村内大寄合を神明社で行う。この際村方三役(名主、年寄、百姓代)を決め、また消防人夫受持区域の取り決め、村方役及び村方見聞割(町内会費的なもの)、筆墨銭、村内の当年の行事等の取り決めを行う。なお寄合前後に各戸は寺院から檀徒である証明を貰い受け、五人組合頭と共に名主の処で人別仮帳に記入する。

これについて相沼無量寺過去帳の表紙下張り紙中に、この寺請状の木版で印刷したものが張られており、各寺がこの用紙に記入して檀徒に与えていたものと思われる。

宗門寺請状(無量寺蔵)

これは一月に寺請状を貰っていなかったので宗門改の近づいた9月になって貰っている。

また、下旬から2月上旬にかけ男子は山に入って1年分の薪切りをし、家庭用、漁業用を賄う。

二月

二~五日 節分の豆によって場所の豊凶を占う。初午。この頃前浜鯡取船調。

四日 涅槃会お施餓鬼修行。

(本州の場合三月に行うが、蝦夷他の場合は鯡漁の盛漁期になるので、この時期に繰上げて実施する。)

十五日 村役人別帳清書、熊石勤番松前発足。鯡円満神楽。

この頃、婦人達は鯡加工用手甲等を作る。

下旬 鯡漁業の準備に入る。

下旬 鯡着業浜清女神楽。

二十七日 春被岸(家庭はだんごを作る)

三月

三日 節句=ひな祭。(家庭によっては一月中に実施する家もある)

二月末より四月末まで鳴物停止。

十日頃 初鯡献上=鯡漁盛漁期に入り、仲積船も多く来る。四月末までは鯡漁に集中する。

四月

鯡漁の終漁に近づいた四月末、漁船役の高間改はじまる。

この頃、漁業の間合を見て畑種蒔。

五月

5日 男の節句、家庭でベコ餅、クジラ餅を作る。

中旬 熊石村は椎茸の良品を産出するので、将軍家献上用と松前家の賄用椎茸は熊石村から献上する。村民総出で椎茸取をし、採ることのできない者は椎茸役として一個七文、十個七十文を負担する。村役で選別乾燥し、極選された献上椎茸は、名主指添えで松前城下に運び、献上する。

下旬 鯡漁業切場。

六月

一日 歯固め。(米をいって砂糖、黒砂糖でまぶし喰べる。また粽(ちまき)も作る)

初句 昆布刈、海鼠曳(いりこひき)、鮑取等の鎌おろしの日取りを協議をする。

中旬 わかめ鎌下し。

下旬 店借節季払。(節季払は一年二回とし、六月は鯡漁終了精算後に支払う)

七月

各村夏祭始まる。

七日 七夕祭

十三日 お盆、藪入り、墓参り。(各家庭は赤飯、煮〆、てんを作る)

十四~二十日 盆踊り、泊の獅子舞この頃来る。

下旬 鮑取り、昆布刈はじまる。いかつりも始まり、するめを献上する。

八月

一日 村中大寄合。祭礼、秋味漁、秣刈り、村中薪流し等を協議する。

中旬 秋味場出稼漁夫出発。

下旬 穀物改。

九月

上旬 薪伐出し川流し、伐出者役として四半敷上納

中旬 十五夜、各家庭で団子を作る。これは一枡の米で十五個作るのを原則とした。

下旬 人別役、昆布役上納。熊石番所役人城下へ帰る。大根抜。

十月

初旬 漬物漬、冬囲い始まる。船役取立て。宗門改。

二十日 恵比須講。(この日はお膳を作る。膳料理は総て鮭の料理とし添物としてねじり飴を付ける)。

十一月

越年米入り、その船で佐渡、越後の出店帰る。

下旬 秋味漁終る。薪伐杣入人調べ。

十二月

越冬準備。

三日 毘沙門講。

上旬 旅人越年役取立て。

二十二日 柏巌和尚追悼会。

二十四日 太子講。

二十四~二十八日 餅搗き。

二十八~九日 煤払い。

大晦日 節季払い。年越し祝い。

等である。これらの熊石村の年中行事を見ると本州のそれとは大いに異なっている。この年中行事は旧暦によっていて、行事によっては今よりは約一か月のズレがあるが、本州の年中行事は農業を主体としているのに対し、蝦夷地の行事は総て漁業を主体として構成されていた。従って鯡盛漁期の3月から5月までの行事は総て中止されるか、繰上げて行われ、そのため雛祭を正月に行ったり、春の彼岸を2月に行ったりしている。また、9月から11月までは秋味場の出稼が多いので、6月から8月にかけて磯廻り漁業や、夏祭り等が集中し、秋祭りはあまり行わないというのが、蝦夷地年中行事の特色である。

第7節 門昌庵事件

熊石町といえば門昌庵といい、門昌庵といえば柏巖和尚と答えが返ってくる程、熊石町と門昌庵との因縁が深く、北海道特に道南地方人で門昌庵事件を知らない人は一人もない程である。門昌庵事件が起きたのは延宝6(1678)年で、すでに300年余を経過しているのに何故なのか、どうしてこの事件の真相を知らないのに、こうも道南住民の胸奥に刻み込まれているのか不思議でならない程である。これは封建領主の専横に対する庶民の怒りが、表には出さないが、家族や子、孫に秘話として語り継がれて、現在にまで伝えられたものであるが、その家によっては判官びいきも手伝って歪(わい)曲されて伝えられているものもあり、その真相は不明である。また、これら伝えられる門昌庵事件の伝説を、歴史学的検討を加えながら、これを見た場合、多くの誤りがあって、その伝説が、その発祥時代から正しく伝えられて来たものであれば、誤るべき事のないような事が誤って伝えられているのである。

これら門昌庵事件についての記録は松前藩の記録にも、住民の記録の中にも残されていない。封建制度の厳しいこの時代に、藩主の非行をあばくような記録を書き残せる訳がなく、その代替として住民の口碑、伝説のなかに深く刻み込まれて、密かに伝えられて来たものであると解することが出来る。

藩政時代の門昌庵にかかわる記録は、本州方面から入り込んだ旅行者が、蝦夷地の住民から聴いた秘話として、この事件のことを記録したものが若干ある。

門昌庵山門

寛改元(1789)年蝦夷地に渡り、西へ太田山まで旅行した秋田の民俗学者菅江真澄の旅行記“えみしみのさへき”に

(五月)=八日天気はたいそうよいが、疲労からか頭が痛いので、きょうも、この宿にとまることにして、近くの門昌庵といふ寺のような庵に、常陸国(茨城県)多賀郡からうつり住んでいる実山上人を訪れた。上人は、この寺の由来を語ってくれた。福山の法幢寺の六世にあたる柏岩峰樹和尚は、世に知られた出家であったが、女色のこころがあると、人の讒言(ざんげん)によって山越(※1)の罪をうけ、遠くの浦に流されたがその方が建てられた庵である。ここで仏道修行をしておられたが、ますます讒言が重なってなお罪を重くされ、いよいよ斬られるということになり、その討手がむかってきた。峰樹はもってのほかと無念に思い、わたしは無実の罪をうけてここに斬られよう、命はめされようとも魂は天に飛び地に去って、この恨みをはらそうと、りしぶ(※2)をとり、さかぐりにくってうたれなさった。その首福山でさらし首にしようと持っていく途中、道が遠いので江差の寺に一夜とまった。ところがその首をおいた一間から火がでて、この寺はすっかり焼けおちた。その後、このような怨念によるたたりがしばしばあらわれたが、そちこちの方のお祈りのおかげで、いまはまったくなくなったという。

(東洋文庫菅江真澄遊覧記二)

※1の山越の罪とは、第5節、第6節で記述した越山の刑、不便な地方へ流刑することである。※2のりしぶは、理趣分のことで、般若理趣経のことで、この経を逆にめくると人をのろう呪術のさまであるといわれる。

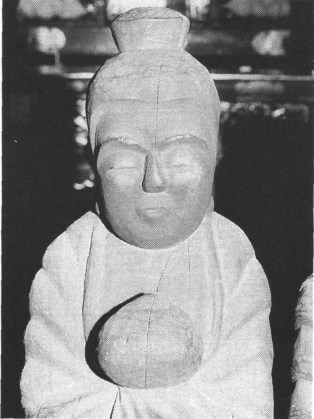

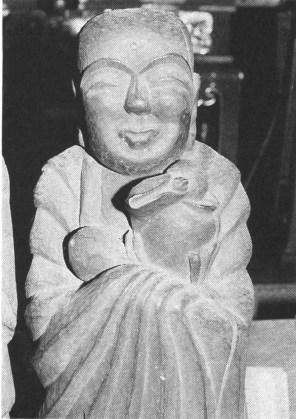

門昌庵開山柏巖和尚座像(門昌庵蔵)

いずれにしても柏巖和尚は、女性問題でのことで讒言によって藩主の怒に触れて熊石に流刑され、そこで門昌庵という小さな庵寺を建て嫡居していたが、重なる讒言(ざんげん)によって、ついに藩命により処刑され、その結果、奇怪な事件が多発したので、これを恐れた領民は、この事件を門昌庵事件、あるいは門昌庵の崇(たたり)と言っていたものである。

伯巖峰樹和尚の出自については定かではない。松前家家臣であった北見政信が、明治30年代に“北海道史”の編集者として有名な河野常吉氏の要請に答えるの形で書いた。“雲石実記”によれば、

伯巖峰樹和尚 生国越後国蒲原郡出雲崎俗名土谷治助ト号、年弐拾歳正保弐年明僧隠元禅師ノ門ニ入ル、得度シテ徒弟トナル名ヲ一應ト号ス、其後隠元承応二年明江帰国ニ付此年生国ニ帰リ、翌三年六月蝦夷島ニ渡リ、曹洞宗松前山法源寺七世霊翁積巖和尚ノ徒弟トナリ、入院仏業ヲ励マス、歌、茶道、画学ノ一式ニ秀テ賢明ナル聞ヒアルニ付、寛文五年乙巳秋九月曹洞宗法幢寺五世鉄山麟鷟和尚ノ継目トナリ、入院住職六世ノ法定伯巖峯樹ト改ム。‥以下略。

となっていて、伯巖和尚の出自を明確にしている。しかし、昭和39年10月当時、北海道道史編集所編集員永田富智が、熊石門昌庵の史料調査中、たまたま伯巖和尚の三物を発見した。僧職者の場合袈裟の内側に必ず、仏道者としての三物、あるいは三道、三脈と称する仏道者の血脈を内蔵しており、それは絶対に他見を許さず、死亡時に焼却するか、納骨の際埋葬することを原則としているのでこの様に残されていて発見される機会の極めて少ないものである。

この三物は永田氏からの依頼で、前住十四世長水憲貢和尚(故人)が、庫裡の上に二畳間程の部屋があり、そこに封印された木箱があったのを発見して待ち受けていたものである。永田編集員が箱を開いて披見すると、一枚の金繡の袋があり、その中央には卍巴の白の縫取があり、その両側には阿(あ)・吽(うん)を表現した白狐が同じく縫取られたものであった。この袋を明けると、15センチメートル角の奉書を織った紙があり、この包紙には

松前法幢寺六世

柏 巖 峯 樹

寛文六丙午天

九月十八日

と記されていた。この包を披くと約畳一枚程の白絹に書かれたものが三枚出てき、これが柏巖和尚の三物であることが確認できたのである。

一枚は道元禅師から柏巖和尚にいたるまでの法脈を書いたものである。二枚目は柏巖が法幢寺鉄山和尚の法嗣弟子となったことを示すもので、これは鉄山和尚の筆で

示山僧云仏戒者宗門之一大事也昔日靈山少林曹洞山天童永平和尚嫡寸相来而吾今附海吾新法弟子教峯樹(伝附畢)

維持寛文六丙文天九月十八日

東林敝和尚在天台日於維摩之宝示西和尚菩薩戒者 禅門之一大事

也航海来問禅弔因此先授戒法衣応量興坐具宝瓶柱 杖曰払下遺

一物授畢 懐莽刻

大釆淳■(手へん+人べん+己)乙酉九月望

法幢五世 鉄山麟鷟洩(書判印)

というもので、これによって見ると柏巖は、寛文6(1666)年9月18日に法幢寺五世鉄山和尚の弟子として入院し、柏巖と名乗ったものと解され、“雲石実記”にいう法源寺七世雲翁積巖和尚の弟子ではなく、寛文5年法幢寺の五世住職の後継者になったのではないということが分った。

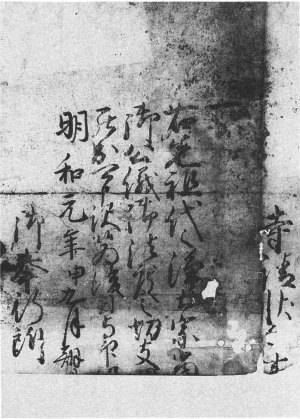

さらに三枚目の白絹には、

となっていて、柏巖峯樹が法幢寺六世住職として入院したのは延宝4(1676)年であって、鉄山和尚は隠居の翌年の延宝5年6月26日に死去しているので、法幢寺住職就任の時期にも誤りがあり、また、定説となっている柏巖の熊石流刑が、延宝5年であるとするならば、柏巖の住職就任1年後にこの事件が発生したことになるが、この三物の発見によって前出の“雲石実記”等に見られる柏巖の出自に多くの誤りが発見されるし、巷間に伝えられるこの伝説を史実に照応した場合は、更にその矛盾は大きいのである。

この門昌庵事件が、文章化されて伝えられるようになったのは、明治時代の後半であると考えられ、前述した 河野常吉の道史編集資料として北見政信に編述させた“雲石実記”を初め、“松前福山城下江差在熊石村門昌庵実説”があり、この書には「今から220、30年前」との文言があるので、その執筆は明治30年代の後半で、その底稿になったのは、北見政信の“雲石実記”から抜萃して芝居の稿本風に書き上げたと推定され、また、明治42年北海日々新聞記者の千葉稲城の書いた“実説門昌庵物語”も、この“松前福山城下江差在熊石村門昌庵実説”を底稿としている面が多分にある。また松前家家臣の末流であった中島峻蔵も、その著“北方文明史話”(昭和4年刊)のなかで、簡明に門昌庵事件を扱っている。また、昭和8年門昌庵第十三世住職伊藤憲隆も、これらの既刊物を集約する形で“門昌庵縁起”を出版している。また、昭和10年笹谷常咲著“松前史物語”にも収載されている。

このように門昌庵事件に登場してくる人物は、北見政俗筆の“雲石実記”によって位置付けられ、それを芝居戯曲風に書かれた“門昌庵実説”によって固定化されて行ったものと考えられる。今この“門昌庵実説”は北大中央図書館北方資料室に収蔵(NO.103091)されている。美濃判和紙に木版活字印刷をされているので、当時としては相当数が出ていたものであり、現在流布されている門昌庵伝説の根本であるので、これを次に記す。

松前福山城下江差在 熊石村門昌庵実説

二、三年前了見も若かりし頃筆まめなる人の誰もすなる小説とぶもの綴りて試みんと思ひ立ち、その材料にもとて松前藩の御家騒動ともいよべき渡島生ものお方は、芝居の怪談にても知る妄執庵とは附会の訛まこと門昌庵が侍女松江と濡衣の遺憾(うらみ)を熊石に留めたるや、説をば旧記を猟り、敬老に質ね、略ぼ荒筋を拾ひ蒐めたりしを、詩を作らんより田を作れと異見、さもて暫く蠹毛(しみ)の棲み家となりたりしを日永の徒然反古しらべに偶と見出しける、折から此社の先生を訪ひ来て奪い去り、闇黒の恥を晒す事とはなりぬ。元より秘密の材料ひかえ帳、文もかざりも無き一つ書改むべき餘暇もなければ下手な文句を並べるよりはと、有のまゝをぶちまけて逃げ代序。如件

東山天皇の御宇徳川は四代将軍家綱公の時世であるから、今から二百二、三十年前年の物語。当時蝦夷ケ嶋の太守は松前第十代目矩廣公と申て、御身分は従五位下朝散太夫志摩守先代高廣(ママ)公の御嫡男で万治二年十一月二十四日福山城で御誕生になり、幼稚い中は竹松丸と申された。阿母(おつか)様は秋といって實家は老臣蠣崎右衛門輔利廣の一女、祖母は清涼院継母即ち高廣公のお妾は了光院といって、お両人とも御髪を剃して尼さんになっている。この清涼院は忠臣蠣崎庄左衛門廣明の姉さんで、了光院は徳川の旗本高井飛驒守の女。延宝五年矩廣公十九歳の時に公卿唐橋侍従在庸卿の息女を夫人に迎ひたが、夫人は翌年の秋七月逝去された。

さて矩廣公は却々方(なかなかさい)の利いた御器用な性質で、弓は家臣新井田嘉肋好寿、馬は品川佐左衛門勝安、軍学は柴田角兵衛勝元、剣術は志村玄丹明政を師範として御勉強の餘暇には、風雅の道にも心を寄せ、和歌茶の湯を一向系専念寺潭玄に、楽焼を西川春庵に、画を江戸の狩野永真と家臣村岡伊右衛門忠能に学び、孰(いず)れも御堪能であった。

延宝五(①)年の八月江戸より御帰国になり、その十月廿日町家では姪子講といふ日に専念寺に御歌会の催ほしがあるといふので、矩廣公はこっそりとお忍びで裏門から御小姓の女中両三人をお連れになり、潭玄の許へお遊びに参らせ、その帰り途に法幢寺の和尚を御訪問になったのは、此物語の起る抑々である。此法幢寺は松前家代々の御菩提所にて、宗旨は曹洞宗、和尚の柏巌は越後の国出雲崎の生れ姓は土谷名は峯樹、字は門昌初め一応といひ、明暦年中福山に渡来りて法源寺積巌和尚之弟子となり仏学の蘊奥を極め、和歌、茶、画にも達し、日頃学徳兼備の聞へあり。寛文五年法幢寺之先住が入(②)寂した跡を継いで同寺六世の住職となった。物語りを始むる前に、重なる役者の素情を述べて置かう。法幢寺柏巌和尚即ち門昌庵の連累として刑罰を加へられた坊様に朔応和尚といふかある。此人生国は伊勢の国桑名在八幡といふ処で、俗名は鈴木弾肋、姓は源、得度して朔応と改め、字は巓雄(てんいう)といった。寛文二年秋九月中二十八歳の時に剣術修行の為諸国巡回の序、松前に渡り、寛文六年三月三十二歳の春仏法に志して柏巌和尚の弟子となり、其後寛文八年十一月朔日曹洞宗法源寺七世雲翁積巌和尚の跡を継いで八世の法源寺住職となった。

門昌庵と関係の疑を受けた御小姓女中の松江といふ藩臣丸山清左衛門康近の三女で、その兄久治郎兵衛清康は、諢(あだ)名を闇の夜の久次郎兵衛といわれた人である。且つこの丸山家は松前藩主の中でも名家の一人だといふのは、先祖の麻呂市兵衛は藩祖信廣公が蝦夷征討の為め、上の国に旗揚をした当時、股肱の手足となって抜群の功労をした勇士が七人なる所謂七人衆の一人で、清左衛門は市兵衛から六代目になる。松江は器量の佳い方で既に主ある同じ家臣でも由緒正しい蠣崎牛松廣久と強縁(いいなずけ)であって、今は只公然の祝言を待つのみである。小姓同士岡焼するものもあったらしい。

門昌庵の処刑された処は、只今の尓志郡熊石村、その頃は雲石といった。是が本名で、日本人の付た名で、蝦夷語ではない、口碑によると雲石といふ故事因縁がある。昔時蝦夷と内地人(シヤモ)と戦闘した時に、内他人の方が敗軍(まけ)そうになった。すると天佑といふものか神助といふものか、不思議にも俄に空掻き曇り怪しの黒雲か降りて忽ち大きな岩石となり、勝誇って追ひ駈来る蝦夷の路を遮った為め、内地人は無事に引上げる事が出来た。それから此地を雲石と称へたといふ。

法幢寺の茶会室は雪見山と称えて、流石(さすが)に数寄を尽した有名なものであったとて、矩廣公は専念寺歌会の御帰り途茲処へ御立寄りになり柏巌和尚の手前でお茶を召され、四方山(よもやま)の話に暫は時を移し、暮六ツ頃御帰りになった。頓(やが)て御夜食を進らせんと御膳番御側衆古田小源治信尹、酒井戸次九郎好澄、杉村勝之助治恃、細界多佐士貞利の四人伺候して、今日は専念寺御歌会にいらせられ御勇々敷御帰城恐悦至極に存んじ奉りますると御挨拶を申し上げても、何の御答もなく御意に召さぬ事のある様子ゆえ、四人の側衆は不審の面色を見合せながら御前を退き、直ちに老女の野村、田村両人に会って今日殿様御遊散の節御供申し上げしは誰々なるやと尋ぬると、野村はそれは昌村、松江、幾野の三人に御座りまする、何の御用か但しは素忽でも有ましてかと気遣ふを、いや別義はないと四人は老女と別れ猶相談の上、再び御前に伺候し、恐れ乍ら殿様へ内密に申上奉り度義の候へば、暫時お人払をといふので御小姓を次へ御下げになり、何事なるぞとおたづねの下より、餘の義にても候はず、実は松江事殿様参府御留守中、清涼院様、了光院様御仏参の折柄お供にて度々法幢寺へ参り候中、柏巌と不審の擧動ある由の噂を聞及び候、殊に聞捨に致さば恐れ多くも殿様を無きものにせんと奸計を懐くやに候へば、別して御食事御召上りの折は御注意遊ばしまする様にと言葉も未だ終らぬに、矩廣公赫と御立腹の御権幕にてお言葉もあらあらしく松江を呼寄せ、その影を見るより早く佩刀を取り憎くき奴と忽如(いきなり)抜き討ちに斬掛けたまえば、松江は悲鳴をあげて遁れ出で、苦痛の餘り狂ひして、大書院裏の梁に駈け登った。此物音に御側役の老女、御小姓の面々駈付、御守役新井田嘉肋好寿(よしひき)、大力無双の聞えある御側衆岡口彦十郎長次、近藤杢之助有武、藤倉五郎次郎重明外二名にて矩廣公静めまつり、漸やう御居間へお連申した。松江の斬付けられた大書院裏の間は濡縁の間といって柱に血染の跡が残り、先年舊城内を小学校舎にした初めの頃、不勉強又は乱暴な生徒があれば、この凄惨(すごみ)のある薄暗い室へ入て懲(こら)したそうだ。負傷の松江は御典医桜井玄三、川道元宕両人きて手当を加へ、西の丸御殿所閉塞させた。家(③)老蠣崎庄右衛門廣明は急報により早速登城して御守役新井田嘉助好寿、御側御小姓頭工藤清兵祐義両人を招ぎ打合せをなしたる後、御機嫌伺に御前へ進むと矩廣公の御気色猶おだやかならずして柏巌の首を伐って参れとの御意に、蠣崎廣明申し上げやうは、法幢寺は御代々の御菩提所にあるが、血を流すやうな事は如何あるべき、且は、柏巌こと兼て賢僧の聞あるに松江と言々の事実あるべしとも存申さず、これは何かの間違と存候へば、明日迄臣下へ御預け仰せ付けられ、御憐愍(れんみん)御猶予あるよう願ひ奉る。尤も法幢寺へは人数を遣はし厳重に警戒を致し置候と請願の所へ西の丸両御隠居よりも飛内義右衛門盛之、佐藤権左衛門季平両人を使者として、同様柏巌の命乞ひ、且つ松江に限りては蠣崎牛松と定まれる縁辺平素貞操を守って居れば、左様な不行跡は断じてないとの申開きに、矩廣公も稍御心を和らぎ、更に老臣共に仰せられ、本年六月中御改めなりし雲石の関所へ柏巌流罪と決まり、取敢ず護衛番人として惣奉行下国清左衛門季春、小林甚五兵衛長元、御側衆細界多佐治、杉村勝之肋、谷梯(やぎはし)浅之進質重、太田彦七貞治、若侍麓花六郎政純、小平小十郎季長、足軽布施新十郎、村田作治兵衛、瀬戸勘左衛門外三人を早々法幢寺へ詰めさせ、猶武器は一品も携帯に及ばずとの達しであった。それから又御家門、寄合中へは惣登城といふので御馬役因藤與治右衛門孝光に命じ、早馬を以って御使を立てた。

斯くて登城の願触れは松前左衛門尉(④)謀廣、松前藤兵衛直廣、松前主膳正幸廣、下国宮内要(かね)季、蠣崎牛松廣久、蠣崎廣明の六家、御両院尼御名代としては蠣綺采女清廣、下国七郎兵衛季平等追々参着するを待って、御守役新井田好寿、御小姓頭工藤祐義より其旨御前へ申上げると、公には大書院へ御出座になり、更めて柏巖の処分御評議を開かれた。其處へ町奉行氏家唯右衛門直重は寺僧神主どもより柏巖令乞ひの歎願書を持参して老中蠣崎廣明へ渡すと、廣明は御守役新井田に御前へ差上げさせた。この歎願書は曹洞宗法源寺朔応和尚と真言宗専念寺潭玄から別段に二通、其の他曹洞宗宗圓寺、寿養寺、龍雲院、真言宗阿吽寺、萬福寺、慈眼寺、万願寺、実相院、地蔵院、三光院、浄土宗光善寺、正行寺、欣求院、地蔵堂、真宗浄応寺、西教寺、日蓮宗法華寺、及び法幢寺坊主共にて都合十九ヶ寺。神主では太神宮、八幡宮、馬形宮、羽黒宮、熊野宮、朝間宮の七人、松前市中の総てであった。

主従黙して控ゆるのみ、大書院只寂寞(ひっそり)として耳立ものは蝿の羽音ばかりであった。蠣崎廣明はやをら席を進み御前に額き仄(ほのか)に承りすれば今度不慮の出来事に付きましては、清涼院様には御一方ならぬ御心痛遊ばされ、松江を御小姓に推薦なしたるは我身なるに事実無きにせよ、仮にも斯る疑ひを蒙りし本人の落度は詰り我身の目鑑(めかん)届かさりしよりの事、御申訳なしとて既に御生害遊ばさんと迄思ひ追られしを漸く御諌め申上げ、御制め申たる程候得は、両人に対しての御処置何分御慈悲の御沙汰を願ひ奉るといって退席(ひきさが)った。矩廣公いまだ兎角の仰せなき中新井田好寿末席より進み出で只今蠣崎氏より申上たるやうの次第にも候得ば、柏巖死刑の義は御宥免遊ばされ本年六月相定め候蝦夷境界の関所雲石へ流罪追放仰せ付けられ候はば、御寛大冥加至極と存じ候と申上ぐれば、列座の一同も然るべき旨言葉を添へて願った。さらば宜きに計らへと公の仰せに有難御意畏り奉ると御申。猶御意に依り今日中に城下を出立させる手筈を評議して一同退出した。

大書院にての評議により松江の兄丸山久治郎兵衛清康は閉門仰せ付けられ、柏巖はその日の暮に福山城下を出立することゝなり、警衛総奉行は下国清左衛門季明、御側衆古田小源治信尹(ただ)、酒井戸次九郎好澄、高橋権之助貞光、太田彦七貞治、若侍並河宇弥大正甫(よし)、近藤杢之助有武、麓花六郎政純(よし)、医師須藤春庵、足軽頭北村団六、木崎藤七外八人都合一行十七人、柏巖は網乘物にすべしとの評議もありしかど種々異論ありて普通の乘寵を用いさせ、其夜は根部田村に泊り、翌二十二日の夜雲石に着いた。警護の人数は越て二十六日福山へ帰着し(す)。

柏巖は其後草庵をむすびて門昌庵と号(なづ)け、昨日は松前家の菩提所法幢寺の和尚と尊敬され錦繍の袈裟を纒へしが、今日は住む人もなき山陰に麻の衣の肌寒く人に教へて説きたりし有為転変の理(ことわ)りを我身の上にまのあたり、無常迅速の世を味けなく送るあわれな境涯となった。

延宝六年秋九(⑤)月中旬矩廣公は御狩猟を催ほされて、西在なる桧山の厚沢部へ御成あり、江差に廻られて西川春庵方へ御泊になった。一説には人麿庵を御旅館としたともいふ。この春庵の住居近くに薬師堂があったので、其辺を薬師町といった。春庵には公より御直筆焼物を給はり、又此の縁故にて其後春庵の甥西川庄右衛門春美(よし)は故郷近江八幡より延宝八年十月江差へ渡航(わた)り、種々営業向の便宜を受け、天和元年には豊部内沢にて鉱山を発見したといふ、これは話序の餘談である。

ある日笹山といふ所に上って四方の景色を御覧ある内、偶(ふ)と目に留った方角を御側近くに居たる酒井佐治兵衛好澄に御尋なさると、彼れは見市嶽と申し、その崎の方に白く霞みて見ゆるは雲石とこそ存ぜられ候。ナニ雲石とならば柏厳の居る処かと仰せらるふ折しも、その山の端より俄かに黒雲起り今にも大雨にならん空模様と変ったので、急ぎ御帰館になった。これは元より秋の空のならひなれども、当時はこれも門昌庵の執念だと噂さとりどりであった。その翌る日江差を御出発になり道筋なれば、上の国村の夷王山に御先租借廣公の霊を祭、無事松前城に御帰着になった。

それより幾日も経たぬ頃の事であった。意恨あっての■(ざん)百か、但しは浮説を信じての主思ひか、酒井好澄、古田小源治、細界多佐士、杉村勝左衛門、谷梯市左衛門、高橋権之丞打揃へ御前に伺候し、異に熊石へ流罪なりたる柏産事、殿様を遺恨に思ひ日毎に御寿命を縮めん祈祷をなし居る由、容易ならぬ儀に存じ候と申上げ、猶重ねて、同年十二月下旬柏厳に関はること密議の折柄計らずも、松江の兄丸山浦康に悟られ面目を失った様子であった。公には酒井、古田等の言葉を信じたまひ愈々柏厳死刑に行ふべしとの御意にて、早速係りの役人を定め、検死には桧山奉行礪崎元右衛門兼建、太刀取明石豊左衛門尚政、警護持士には古田小源治、谷梯市左衛門、杉村勝左衛門、太田彦七貞治、柴田角兵衛腰元、蠣崎太夫憲時、岡部助右衛門元村、足軽頭中村弥左衛門外五名の人数にて、十二月二十五日雲石へ向けて出発した。検使の一行は十二月二十六目雲石へ着し、その日丑の上刻を相図に柏巌を呼出して、其方は恐多くも君公の御寿命を縮めん為め祈をなす條、不埓至極に付き死罪を仰せ付くる旨を申渡した。

すると伯巌はさらく身に身への無きことを無念の眼尻に、検死の役人達を睨みながら、殿様にはざん者の言葉に御迷ひ遊ばされ斯るお仕置をされしは実に残念千万である。仮や今玄で我命は消ゆるとも、御家の九族に七代の間妄執附纒ひ崇をなさで置くべきかと言放した。其面色は如何にも凄かった。猶又出家のことなれば仕置する前に経文を読誦したいとの願を例の古田、杉村、谷梯、太田の四人は芝居にも能くある赤い面の類であったと見て、何をこの悪坊主め罷りならぬと荒々しく叱り付けると、同じ役でも柴田角兵衛勝元は言葉静かに威儀を正し、あいや各々方暫し御待候へ、在家の者も一遍の念仏唱ふる最期(いまわ)の際に况(ま)して罪人にもせよ出家のたしなみ誦経に何の差支があるべき、仮(よ)し又それが為め時刻移るといふならば、それがし身に替え屹度御申訳仕らんと情を籠めし理の当然四人も反抗(あらそ)ふ言葉なく、望むに任かせし処、柏巖は大般若経をさかさに読誦いたし候処、前にある川の水は川上へ流れ候由。柏巖の読経了れば式の如く刑を行ひ、首級を納めて検使の一行は雲石を出立した。二十七日午の下刻北村といふ処まで来ると大風雨となって天の川は非常な出水、迚(とて)も渡ることが出来なくて江差へ引返した。それで此処を追止といったそうだが、其後大留と改めた。

一行は餘儀なく江差に一泊することになり、柏巖の首級は何れかの寺院に置くことにし、当時江差にある処の四か寺即ち圓通寺、順正寺、薬師堂、阿弥陀寺の内、圓通寺の■沢(れいたく)和尚が預かる訳になった。然るに其夜丑の下刻計らずも圓(⑧)通寺は火事を出して焼失(やけ)た。その原因は線香からとも言へ、又た時節柄とて全くは柏巖の首級から火を吹き出したなどいふ浮説が專らあった。猶又柏巖は死刑の座において申には、首級を切落して血が出れば崇をなさず、血がでなければ七代七流も崇と言ったそうだ。それで此上どんな崇をなしやも知れぬといふので、伺の上、同月二十九日柏巖の首級を生前の住所なる雲石の門昌庵へ埋葬した。そして処刑の遺骸は同村孫兵衛、九兵衛の両人にて取片附をなし、玆に一段落をなした。

玆に又た柏巖の徒子にして法源寺の住職になっている朔応は、師の柏巖死罪の決ったと聞いて、矩廣公へ御諌言の書面を差上げた処、公には甚だ御立腹のたまり町奉行今井市左衛門景友へ御達の上、侍士蠣崎七之丞庸則、鈴木染之進重亮(すけ)、鬼場袋太郎右衛門秀明、港浅之允(すけ)忠季、杉村治恃及び足軽五人を差遣はして召捕らせ、直ちに牢舎に入れさせた。然るに両御隠居様より新井田織部政継を御使者として朔応の事に付き、御守役新井田好寿まで御申越の廉があった。老中下国宮内、松前主水等はこれに就て相談の上、猶蠣崎広明方へも小笠原弥三郎を遣はし種々協議をして見ると、朔応には尋常一様の仕置をなし難い事柄もあるので、単に法源寺へ閉居させ置くこととし、下国季平を以て其旨中渡した。貞享三年夏六月二十二日の夜予(かね)て病気の朔応和尚は急に危篤になったといふので、谷梯市左衛門質(たゞ)重は見留役を仰せ付かり、医師寺沢随庵清貞及び侍士小平甚左衛門季長、麓小兵衛政純外足軽三人を引連れ、法源寺に行って夫々介抱したが養生叶はずして、その翌日五十二歳で往生を遂げた。越えて葬式の際に彼の女中松江はそれと聞いて、朔応和尚様も永々憂き目にあったので、死なれたのは気の毒である。せめて葬式を拝んで回向をせうと思ひ、身体の傷も大方癒ってぶらぶら歩かれるを幸ひ、密かに西の丸を抜け出て御長家の裏手の廻り塀の隙から朔応の葬式見送って居ると、折悪く通りかゝった明石尚政の娘に認められた。明石の娘は例の御小姓頭古田小源治と親しかった。それが為め松江の身に再び災難が降り掛って来る。その時は別に変った事もなかったが、七月七日御隠居了光院様光善寺へ御参詣なさるに就て、松江も御供をして行くと、折柄その辺御逍遙してお在(い)でなされた矩廣公には松江を召されて、過る日古田より御聞取になった朔応葬式の際の事を御取糺あって、松江は種々に弁解もし御詫をも申上げたれと、飽まで憎いとのみ思召されて居る殿様には更に御聞分なく、哀れや松江は其場に於て御手打になってしまった。

我妹の御手打になりしとも知らぬ丸山清康は、御側衆一同と共に御裏御門に公の御帰城を御出迎ひして居ると、公には西の丸へ御出の御意遊ばされた。清康は、この時御伴の内に妹の見へぬを不審に思ったが、つい御伺い申す機会もなく其侭扈従申して行くと、公には何と覚してか突然御懐中の紙入を取り出して、御膳所の井戸へ御投げ入れなされ、誰か今の品を取上げ参れとの御意に、敦れも顔見はせて御請するものもなかった。丸山清康は公の意を察したかして直ちに井戸の中へ下り立った。それといはねど公の御目にて御下知なされると、御小姓頭例の細界、古田、御側杉村、太田、岡部の五人は、無情にも石を取って井戸の中へ丸山目懸けて投げ込んだ。憐れ無惨にも丸山は頭部を傷(う)たれて、面部から肩へ血染れになっても屈せず、彼の紙入を口にくはへながら凄愴(あさま)しい姿をして、石を片手に請けながら這上るに、石は井戸のわくより上へ三尺計りちゝあがった。井戸より這上るを突き墜とせば、又這上り怨めしげに五人を睨み、末代までも家臣へ崇るべし、其上能侍士はださぬと言ひ了って、ずるずると井戸へ落入って息絶へた。

其後丸山の遺族は家名断絶仰せ付けられ、清康の子清三郎は世間を憚り、星山杢(もく)左衛門と改名したそうだ。この子孫は二戸に分れ、一戸は福山にて、今は元の丸山を名乗って居るといふ。斯く柏巖始め、丸山兄姉無惨の最期を遂げたから、其後城中に種々妖怪変化が現れて、殿様や家臣を悩ましたといふ話もあるが、夫れは凡て省き、只実説の荒筋丈けざっと摘んだ処が以上の通り、茲で筆を擱(さしお)く。

この“門昌庵実説”のなかの掲載されている事項で、歴史的照応から誤りと考えられる点を指摘すると

①この年藩主矩廣は江戸に参府していない。

②法幢寺五世鉄山の死亡は延宝5年6月26日で、柏巖が住職となったのは延宝4年8月である。

③蠣崎庄右衛門廣明か家老になるのは、翌延宝7年である。

④松前左衛門尉謀廣とあるのは広諶の誤りである。

⑤延宝5年9月には矩廣は参勤のため東上中である。

⑥柴田角兵衛が松前に来るのは、後の元禄2年である。

⑦柏巖処刑の日、12月22日が正しい。

⑧この時代には未だ江差円通寺は出来ていない。

等多くの誤りを見い出すことが出来るので、信憑性も薄いと考えられるので、別紙の関係年表によってこれを見れば参考となると考える。

門昌庵の崇(たたり)

前記“門昌庵実説”では、種々の崇があったと記述しているが、具体的にはそれを書いていない。只処刑場で般若理趣経を逆修したところ異変があったといい、首を持って松前への帰路天の川では厳寒であるのに大雨風で渡れず引き返したという。また、江差円通寺では首桶から火が出て一山烏有に帰したという程度のものであるが、一般庶民の伝承のなかでは、柏巖和尚処刑後、その前を流れていた川が逆さに流されたから逆さ川と呼ばれ、また首桶を持って道中泊った家からは、必ず馬鹿者が出たというし、首斬役人の家には不幸が付きまとったといい、また、領主松前矩廣とその家系には柏巖の崇が付きまとったといわれている。

それでは実際に、そのような崇があったかどうかを調べると同時代に松前家一族の中に変死者が続出している。

①延宝2年8月27日、江戸に出府中の執事家老蠣崎主殿廣隆が変死をした。

②延宝6年8月晦日、家老松前左衛門廣諶(たゞ)と弟の松前主膳幸廣の2人は柏巖死罪のことで論争、斬合いとなり、翌9月1日2人共に死亡している。

③天和元年、家老蠣崎小左衛門廣明江戸で変死を遂げる。

④元禄元年、亀田奉行手代木綱右衛門の子手代木左内江戸藩邸に火を放って逐電、その際留守家老下国左衛門季春を殺す。

⑤元禄3年、手代木佐内を津軽で捕え、松前に拘引して火刑に処す。

⑥軍師柴田角兵衛の子角右衛門、元禄7年城中に於いて明石梅之介を殺し、角右衛門も首を刎ねられた。

という如く不詳事が続出している。また、火災も、続発していて天保2年には江戸藩邸が焼け、貞享2年には松前唐津内町が焼け、元禄元年には松前枝ヶ崎町が焼失し、また、江戸藩邸が焼け、翌2年には松前蔵町大火、同5年に大風のため多数の破船がある等の被害が続出した。

松前家十世藩主矩廣には三男四女があったが、何れも若死をしている。

長男周廣 元禄5年生まれ、宝永元年17歳で死亡。

二男富廣 元禄10年生れ、享保元年1月江戸で没す。年20歳。

三男方廣 元禄14年生れ、同16年没、3歳。

長女冬子 元禄3年生れ、江戸に嫁し、22歳で没す。

二女伊良 元禄6年生れ、江戸に嫁し1年にして没す。年16歳。

三女左知 元禄8年生れ、同11年死、年4歳。

四女 幾 宝永5年生れ、正徳2年死、年5歳。

これによって矩廣には嗣子がなく、あわや家名断絶の恐れもあったが、富廣死逝後の享保元年2月、江戸の親族松前三郎兵衛本廣の六男傳吉を嗣養子とすることを幕府に願い出、許されて松前家を継承することになったが、しかし、松前家正統の血縁は矩廣の時で絶えている。

これら不祥事、変災の続出、さらには子女の早逝等は、皆柏巖和尚を殺害した結果による崇であると領民の心のなかに深く刻み込まれ、藩士の関係した多くの者が恐れおののいていたといわれる。その結果、この門昌庵伝説が領民下層に根強く蔓延したのは、この封建領主に対する反揆であるともいわれている。この事件のことは島国である蝦夷地のみにとどまらず、遠く江戸まで聞え、事件4年後の天和元(1681)年参勤中の松前矩廣に

対し幕閣より内々注意を与えるという極めて不名誉なことまで起っている。“福山秘府”では、「是歳冬、牧野備後守私に政務の密事を矩廣に告げ示す」とある。牧野備後守成貞(関宿城主・四万三十石)は第5代将軍綱吉の側用人政治で柳沢吉保とならんだ人物で、このような幕閣から矩廣を私邸に呼び出し、松前家が厳重な注意を受けるという処まで、この問題が発展していたものである。

最近の北海道史学会では、この門昌庵事件は単に柏巖和尚の事件としてのみではなく、藩創業時の幕府の対大名取締政策に対処し、緊迫化して来た領主松前氏が、その政策のやや緩んで来た爛熟期に入り、幼主が統出したところから、一族、家門の権力闘争の結果であると見ている。

その後の門昌庵

藩主矩廣19歳という青年時に発生したこの事件について、矩廣はその後悔悟の情にかられ、柏巖和尚の追善を行っていたことが見られる。元禄10(1697)年には城内に仏殿を造立し、また、この年には和尚追善菩提のため、画道に精進して釋迦涅槃図の大幅を書き上げ菩提寺法幢寺に納め、また、和尚の年回忌を厳粛に取り行うなど、年と共にその前非を悔ての行動であったと考えられる。累代の藩主も年回忌を盛大に行ってきたのも、柏巖和尚の崇を恐れたのと、この柏巖を奉信して領主への反抗を胸中に秘める領民への、精神緩和の方策の一つと見ることができる。

今ここに文政12(1829)年柏巖和尚150回忌に藩主の名代として代拜した和日頼母の日記があるので、

“和田家諸用記録”(松前町史々料編2)より抜萃する。法要は繰上げられて8月28日熊石門昌庵で斎行されることになり、名代として藩用人和田頼母が、若党田中雄七、関寺久兵衛、鎗持西川久次郎、箱持庄内屋勇吉、草り取日吉屋嘉吉の5人を従えて、8月22日松前城下を出発、江良町村、塩吹村、江差村、乙部村、泊り川村と宿泊を重ね。

廿六日 西風天気能四ツ時(午前十時)大雨降。

一、朝五ツ半時(午前九時)泊り川村出立、途中ニ而今泉新八殿入湯帰り之由出逢、ケンニチ川漸々馬相立、夫ヨリ(より)山中通り大雨降、四ツ半時(午前十一時)熊石村寺嶋善四郎方へ止宿。尤某名前表札有之、自分幕張、御番所役御徒士松浦左郎継肩衣ニ而町端迄出迎、村役人麻上下ニ而出迎名届有(レ)之。

一、門昌庵住持旅宿へ罷出、御代参明廿八日相定、其節寺ヨリ案内有之候積リ、尚御香奠之儀明朝差出候積リ是又申談置。

一、今日ヨリ御代拜相済迄三ヶ日之精進、勿論一汁一菜ニ而不(レ)若旨田中雄七を以宿善四郎へ申聞置。

一、法幢寺方丈先遠而ヨリ当所ニ罷在、使憎を以是迄門昌庵入仏供養昨今日者先住之空葬等有之、明日ヨリ明後廿八日開山門昌百五拾回忌供養有之候間、明日ヨリ参リ呉候様申來候得、某儀御代香而巳ニ而御靈膳等ニ拘り不申、何れ廿八日御代香相済候ハヽ旅宿へ引取、又々改而罷出及御面談仕度使憎江及挨拶

廿七日 西風天気能

一、朝五ツ時御用部屋ヨリ御渡之御香奠水引結え侭若党田中雄七継肩衣ニ而名主麻上下ニ而差添、途中小共江為持門昌庵江為持遣。

口上之趣左之通

口 上

昨日者旅宿ニ御尋被下恭存候、今般御開山御法会ニ付御領主ヨリ聊之御香奠持参仕候間、御仏前御備被下度頼上候

右之趣申遺候処、請書之儀者跡ヨリ差出申度差添名主を以申越候。

一、門昌庵ヨリ使憎を以請書到来、左之通り

一金 五両也

右者門昌庵峯樹和尚一百五拾回忌修行ニ付、為御香料御備被下置難有寺納仕候。

丑八月廿七日

門昌庵

■ 道 印

御代参

和 田 頼 母殿

廿八日 西風天気能夕七ツ前雨降

和田頼母は白帷子(しろかたびら)長上下(かみしも)小砂刀帯の姿で駕籠に若党二人、鎗持、箱持、草り取を従え、先払二人に村年寄両人先達して、門昌庵に到り、村名主両人、町壇家両人罷り出、刀を若党に渡し上段の板の間に控えさせ、次で本堂礼拝、焼香の上、次のような啓白文を読んだ。

千奉拜当開山門昌庵大和尚尊百五拾回御忌ニ付、当国領主松前志摩守源章廣公代拜家臣和田頼母事義維慎而拜、別而在松前隆之助於江府祐翁道廣公安全愈国家安全永久賜守謹慎而白ス

右拜礼が終って居並ぶ壇家、出家に大義の旨挨拶の上、門昌墓所に代香の上、先払年寄、先達等を従えて宿所に帰ったが、宿所には前夜張番が居た。その後門昌庵から使憎が来て御斉(おとき)を差上げたいとの案内があり、染帷子に半上下で若党二人を連れて墓所、本堂へ焼香、夫より座敷に煙草盆が出、三ノ膳付料理を伴憎が出し、菓子引き物も出、これを旅宿まで送ってくれた。今晩から精進が下りたので魚類は食べてもよいが、料理にあまり気を遣うなと旅宿の善四郎へ話した。

明後晦日に熊石村を出立するので、若党をもって次のように名主へ申し送った。

先 觸

一、駕 籠 一 挺

此人足四人

一、軽尻馬 弐疋

右者明後晦日熊石村出立罷登候間、道中村々人馬無遅滞差出可給候

丑八月廿八日

和田 頼母内

田中 雄七印

泊り川村ヨリ子部田村迄

宿々名主年寄中

尚以川々増人足箱持手代り差出可被申候

廿九日 西戊(北西)風雨降

法幢寺和尚積気のため駕籠にて急ぎ出立、昼過ぎ継肩衣にて門昌庵に参り、昨日馳走の礼を申し述べた。宿には名主佐野権次郎方へ注文しておいた長芋十五本が届いており、酒代三百文を遣した。

晦日 未申(南西)風天気能

朝八時熊石村出立に付宿寺嶋善四郎へ茶代一朱を遣し、途中では熊石番所出役松浦左市肩衣にて来て挨拶、村役人も麻上下で見送った。

以上のように門昌庵開基柏巖和尚の年回忌は極めて厳粛に、しかも藩主は名代を派遣して代拝をさせるなどの配慮をしているが、これも前述のような柏巖和尚の崇を恐れての事であった。

北海道立図書館収蔵の河野常吉収集資料のなかに旧松前藩士北見政信筆の“雲石実記”という門昌庵事件を記した資料があり、そのなかに、嘉永2(1849)年6月斎行の柏巖和尚百七十一回忌法要の記録は詳細を極めている。

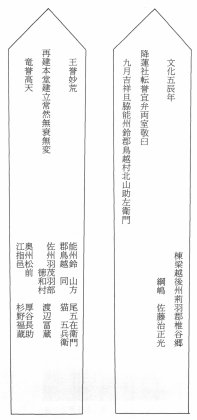

時干嘉禾二年己酉六月 惣奉行旦御目代兼家老松前内蔵源廣純(元藤原なり幸廣七代なり)御用人新井田右膳源朝忠(新田廣貞第十代)江差奉行三輪持藤原信庸(子孫八之丞)氏家丹宮平直温(中野重定八代ナリ子孫直方)熊石番所目付古谷市右衛門 右筆桜庭又兵衛藤原敏勝(桜庭介後胤又右衛門貞治五代子孫勉三)

其外足軽弐拾人、供方弐拾七人、僧侶上下弐拾五人

白米四斗入五俵、金五両被下、松前廣純銅灯籠寄附、同年六月弐拾壱日法幢寺弐拾参世天外秀明和尚。法源寺弐拾弐世祖山太堂和尚。寿養寺弐拾世願翁呑海和尚。龍雲院拾五世仏心祖英和尚。宗圓寺拾八世碩蘭泰然和尚(後干泉岳寺住職トナル)。光善寺寛光和尚。真宗専念寺外七ヶ寺代理釋道似靈潭。法華寺、正行寺、江差正覚院。観音寺今改メ金剛寺。阿彌陀寺、法華城翁寺。圓通寺。順正寺。泊村観音寺。乙部村長徳寺外小茂内。突府。三谷。蚊柱。相沼内。泊川六ヶ村八ヶ寺其上導師 門昌庵拾世仙■量山和尚末寺弐ヶ寺。薬師堂泊川村ニアリ 勢至堂熊石村ニアリ今ノ大沢長泉寺。明日各自出立ノ事、真言宗且祈願寺ニ付相叶ヒ阿吽寺末寺五ヶ寺。実相院。万福寺。慈眼寺。万願寺。三光院トモ、何レモ五拾二ヶ寺僧侶七拾餘人

(書落ニ付是レニ)福山経堂寺。欣求院。福島村法界寺外ニ江養マテ末寺七ヶ寺号略。

紀州高野山より送來り塔婆左之通り

曲尺四尺八寸餘

この年回法要は藩主代替により第十七世藩主崇廣侯嗣立に併せ百七十一回忌の法要を行なったもので、特に盛大に行われたもので、この前年の嘉永元年、門昌庵住職第八世恵萼玄教和尚が、高野山金剛峯寺憲寿法師に柏巖和尚の追善と崇を断つための真言秘法をもって祈禱をし、その卒塔婆の揮毫を依頼していたが、旅行中頓死し、同年1月末佛学靈道和尚が九世となったが、またまた1月25日死亡したので、法幢寺僧の仙■量山が第十世となってこの法会を斎行したが、庭前には前記の卒塔婆を建て、高野山より送られて来た土砂を敷いて、この法要を行っている。

この法要では藩からは筆頭家老の松前内蔵廣純と用人の新井田右膳が参向している。廣純は、延宝6年柏巖和尚処刑の問題で家老の松前廣諶と城中で斬合死を遂げた松前幸廣の七代後に当り、第十三世藩主追廣四男であり、右膳は矩廣の御守役新井田好寿の末裔に当っている。この法要の際、現在の門昌庵開山堂が新設され、その前面にある二基の灯籠はこの法会に松前内蔵廣純が寄進したものである。この年以来、松前家は城主大名に格上げされ、従来の福山館を取り毀し築城に入ったが、門昌庵の現山門は福山館の赤門(正門)を移築したものであると考えられている。

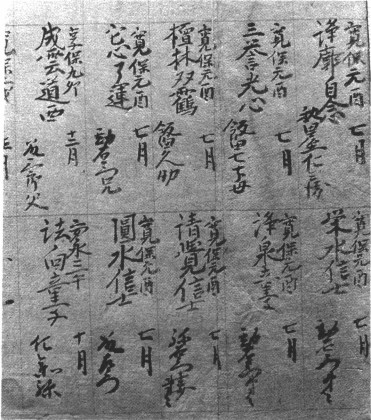

門昌庵事件関係年表

| 年号 |

西暦 |

歴史的記事 |

藩主矩廣記事 |

柏巌記事 |

その他の記事 |

| 寛文元 |

1661 |

|

(万治2年生る) |

3 |

|

36 |

|

| 8・小松前火災 |

|

|

|

|

| 〃2 |

〃 2 |

|

・東部エゾ乱 |

4 |

|

37 |

|

| ・冬大雪 |

|

|

|

|

| 〃3 |

〃 3 |

殉死を禁す |

7・有珠岳爆発 |

5 |

|

38 |

|

| 〃4 |

〃 4 |

|

・秋大神宮遷宮 |

6 |

|

39 |

|

| 〃5 |

〃 5 |

大名の人質を廃す |

東上襲封御礼 |

7 |

|

40 |

|

| 〃6 |

〃 6 |

郷林取締令を出す |

・下口内蔵丞東夷平定帰封 |

8 |

9・柏巌法輪寺五世鉄山和尚後嗣となる |

41 |

|

| ・秋飢饉 |

|

|

|

|

| 〃7 |

〃 7 |

|

町奉行所火災、6月巡見使来る |

9 |

|

42 |

|

| 〃8 |

〃 8 |

|

9・参勤東上 |

10 |

|

43 |

・江差順正寺出来る(現東別院) |

|

夏シャグシャインの乱 |

|

|

|

|

|

・松前泰広後見 |

|

|

|

|

| 〃9 |

〃 9 |

|

10・シャグシャイン乱平治 |

11 |

|

44 |

|

| 〃10 |

1670 |

|

9・泰廣江戸に帰る |

12 |

|

45 |

|

| 〃11 |

〃 1 |

仙台伊達騒動 |

蛎崎廣林餘党平定 |

13 |

|

46 |

江差法華寺出来る |

| 〃12 |

〃 2 |

|

・松前泰広来る |

14 |

|

47 |

|

| 延宝元 |

〃 3 |

|

キリシタン類族帳上る |

15 |

|

48 |

|

| 〃2 |

〃 4 |

|

4・参勤東上 |

16 |

|

49 |

8・27蛎崎主殿広隆江戸変死 |

|

10・帰国 |

|

|

|

|

| 〃3 |

〃 5 |

|

|

17 |

|

50 |

2・松前儀左衛門元広家老 |

| 〃4 |

〃 6 |

|

|

18 |

8・15柏巌法幢寺住職となる |

51 |

|

| 〃5 |

〃 7 |

|

・唐橘在勝の娘を聚る |

19 |

熊石流刑法幢寺五世鉄山死 |

52 |

|

| 〃6 |

〃 8 |

|

7・18妻死 |

20 |

12・22柏巌死 |

53 |

8・晦松前幸広変死 |

|

・是歳桧山を開く |

|

|

|

9・1松前広堪変死 |

|

9・参勤東上 |

|

|

|

|

| 〃7 |

〃 9 |

|

4・帰国 |

21 |

|

|

6・10蛎崎広明家老 |

|

|

|

|

|

松前広行家老 |

| 〃8 |

1680 |

将軍家綱死 綱吉将軍となる |

|

22 |

|

|

|

| 天和元 |

〃 1 |

|

3・参勤東上 |

23 |

7・法源寺■(不明)応死 |

|

5・21執事松前元広死 |

|

7・巡見使来る |

|

|

|

9・8広明江戸変死 |

|

冬 幕閣より注意を受く |

|

|

|

|

| 〃2 |

〃 2 |

|

4・帰国 |

24 |

7・松江・丸山清康殺さる |

|

12・17下国宮内要季家老 |

|

12・浅草邸焼ける |

|

|

|

江差阿弥陀寺出来る |

| 〃3 |

〃 3 |

|

12・浅草邸を賜る |

25 |

|

|

|

| 貞享元 |

〃 4 |

稲葉正久、大老堀田正俊を刺殺 |

8・参勤東上 |

26 |

|

|

|

| 〃2 |

〃 5 |

|

3・帰藩 |

27 |

|

|

|

|

・相沼内関所出来る |

|

|

|

|

|

6・26唐津内火災 |

|

|

|

|

| 〃3 |

〃 6 |

|

|

28 |

|

|

|

| 〃4 |

〃 7 |

生類あわれみの令 |

7・参勤東上 |

29 |

|

|

|

| 元禄元 |

〃 8 |

柳沢吉保側用人となる |

3・帰国 |

30 |

|

|

6・20柴田角兵衛来る |

|

11・枝ケ崎町火災 |

|

|

|

11・江戸邸火災の責任で下国清左衛門季春死 |

|

11・手代木左内江戸邸放火 |

|

|

|

|

| 〃2 |

〃 9 |

|

3・蔵町火災140戸焼く |

31 |

|

|

正覚院江差に移る |

|

|

|

|

|

江差観音寺出来る |

| 〃3 |

1690 |

|

12・左内を津軽で捕える |

32 |

|

|

4・柴田角兵衛死 |

|

長女冬姫生る |

|

|

|

|

| 〃4 |

〃 1 |

|

4・左内を火刑にす |

33 |

|

|

|

|

9・参勤東上 |

|

|

|

|

| 〃5 |

〃 2 |

|

2・帰国、長男周広生る |

34 |

|

|

|

|

9・大風破船多 |

|

|

|

|

|

9・羽幌のエゾ乱をなす |

|

|

|

|

| 〃6 |

〃 3 |

|

二女伊良生れる |

35 |

|

|

|

| 〃7 |

〃 4 |

柳沢吉保老中格となる |

|

36 |

|

|

4・角田角兵衛の子角右衛門明石梅之肋を獄中に殺す |

※この年表は松前家記、福山秘府年暦部全及び、門昌庵蔵柏巖和尚三物、河野常吉筆“門昌庵事件資料”により作製。

明治15年曹洞宗永平寺六十一世貫主として有名な久我環溪猊下(げいか)が北海道巡教の際、この門昌庵伝説を聴き、当時乗物すらない熊石に来て柏巖和尚追善の詩文を残している。

要頭祈将去元是丈者

児移雲生砌突講

月印越高声言伯巖来世

吾待汝多時

明治十五年壬子慶七月応門昌庵請

□□□開山之龕香託応囑祿与

永平六十一世環溪北海道巡教之際

というものである。この意味は、熊石に配流されて死した伯巖和尚よ、汝が仏に仕える身であるならば、何故に迷うのか、何か言うことがあらば出て来て、私と問答せよ、というもので、明治を代表する名憎が、わざわざ熊石にまで来て、このような偈(げ)を残しているのは興味深く、この時代にはすでに門昌庵事件が全国的に知れわたっていた証左でもある。

門昌庵本堂

柏巖和尚を祀る開山堂(門昌庵本堂内)

柏巖和尚首塚(門昌庵境内)

門昌庵開山柏巖和尚の墓(門昌庵境内)

三脉中の柏巖和尚の署名(延宝4年)

伝説の逆さ川

柏巖和尚三脉表書(門昌庵蔵)

柏巖和尚筆(札幌市杉崎家所蔵)

柏巖和尚の大般若理趣経(門昌庵所蔵)

松前家10世矩廣侯筆 釈迦涅槃の図(曹洞宗松前町法幢寺蔵

第8節 鰊漁業の盛衰

近世熊石村の生活を支えた産業は漁業であるが、その漁業の大宗を占めたものはニシン漁業であった。熊石の地名もクマ・ウシというアイヌ語に発し、その語源は永田方正筆“北海道蝦夷語地名解”では「魚乾竿アル処」と訳されている。これはニシンを乾燥するための竿がたくさん並んでいる処だということで、往古より熊石町がニシン漁業の生成によって発展してきたものであることを知ることができる。

ニシンは鰊、鯡、青魚と書いてニシンと読み、或いは和訓ではかどとも呼び、アイヌ語ではヘロキともいわれた。鰊は北海道道南の東側から獲れだすところから魚偏に東の字を当てニシンと呼び、鯡は米の獲れない蝦夷地にあっては、この魚が米に代替される貴重な産物で魚(・上点強調)であって魚に非(・上点強調)ずということで鯡と書いてニシンと訓したといわれ、その生産量も石高で呼ばれていたが、この鰊は蝦夷地で生産され、本州に送られ畑作の換価作物の金肥として利用されたから、蝦夷地には米として還元されるという意味を込めて鯡という字が当てられていた。

鰊は古代から蝦夷地で生産されていたが、先住民、さらには北上した和人の食料に供されるのみで、加工して移出された記録はない。これは当時大量に獲れる鰊は、只、煮、焼して食べるか、天然乾燥して保存するかより方法がなく、塩が魚の加工用に安価に大量に出廻って来て、塩鯡の加工保存や、丸干鯡、外割、楚割、身欠餅等が製造加工されるのは、道南和人地に定着者が増加する享保年間(1716~)以降の事であるといわれる。これより以前の中世から近世初期にかけては、現在の青森県から秋田北部にかけても多く獲れていたので、本州方面への粒鯡(生鯡)は主にこの地方から積み込まれていた。

鯡漁業の初出は文安4(1447)年陸奥の馬之助というものが、白符村(福島町)に来て鯡漁をしたというが、これは宮歌村(福島町)沿革史に掲げられているもので、歴史的記述と見ることはできない。その後慶長6(1601)年爾志郡突符村で鯡漁が行われたで(“北海道漁業史”)といわれるが、この時期には鰊漁業が行われていたことは想定されるが、産業としての生産までは行っていない時代であった。また、この時代の鯡漁獲は、専ら榀(しな)の樹皮で造った■網(たもあみ)で、海岸に打寄せる鯡を掬(すく)うという極めて原始的なものであった。

北海道の近世漁業史上に於て、鯡漁業第一期初期漁業の寛文~正徳期(1661~1715)、第二期の鯡漁業の盛漁期の享保~寛政期(1716~1800)、第三期の鯡漁業大型期の享和~慶応期(1801~1868)と分類することが出来る。

第一期初期鯡漁業期は前述せるように、道南和人地に住む住民の数も少なく、従って鯡加工品の産出は極めて少量の時代であった。初期には■網での漁業という幼稚な漁獲であったが、延宝元(1673)年越後国刈羽郡荒浜村の牧口庄三郎なる者が、同村の漁網を松前に搬んで販売してから、宝永年間(1704~11)にいたって使用するようになり、これにヒントを得た近江商人は、琵琶湖の低湿地帯に多い苧麻(ちよま)を利用して漁網に仕立て販売したことから、初期の漁網による鯡刺網が開始された初期の時代である。後半の元禄年間に到ると、松前藩の“松前福山諸掟”の熊石村番所の項に見る如く、鯡漁業の追鮮等も行われるようになり、この時代来には鯡漁業は本格的に企業化されてきた。

第二期の鯡漁業の盛業期である享保年間から寛政年間にいたる約100年間は、鯡需要の増加、着業者増加、奥場所の場所請負と開発、さらには加工技術向上、北前船航路の確立による商品流通体系化等々の事が重なり鯡漁業は大いに振興発展した。この時代は平均して不漁年も少なく鯡漁業が安定していたので、漁業中のうち、松前から以西の漁業者は1年の計をこの漁業に托しており、特に秋の鮭漁業とあまりかかわり合いを持たない江差から熊石までの漁民は、その傾向が強かった。

鯡漁業は長さ三間半(約6・3メートル)、幅二間半(約4・5メートル)の刺網を一反とし、これを5枚綴りを一さしとして、一漁業の単位とし、この網に浮きと重りを付けて海中に垂らし、この網に刺った鯡を獲る漁法で、網一さしと三半船、磯船をもって二、三人で、一連の漁業とした。天明8(1788)年の古河古松軒筆の“東遊雑記”では「近年は海上凶年と称してならし三十四、五両づつの価となる。鰊を僅か7、80日の間にて取上げることは、日本の海浜などにては絶えてなき事なり。」としている。不漁年でも鯡着業による収入は、三十四、五両で、それ以前の普通年では八十両乃至百両に達した(“北海道漁業史”)という。江戸の庶民生活は一戸の年費用は五両といわれているから、蝦夷地の漁家が鯡漁業によって大きな収入を上げ、いかに恩沢を受けていたかを知ることができる。

鯡漁業の発展は、着業者と加工従業者の増加、また、加工技術の向上と相まって、需要と供給のバランスが近江商人によって、この鯡を全国の商品ルートに乗せた功績は大きい。鯡は第一期においては原始加工の方途、つまり天然干燥の方法よりなかったが、本期に入ると塩の大量出廻りによって、海産加工品にも塩が使えるようになり、加工技術は大きく変化した。

鯡は粒鯡という生のままを船積して本州方面に送るほか、塩漬、糠漬として樽に詰めて保存用として加工された外

丸干鯡=生鰊をそのまま天日で干燥する。

鯡 披=鰊の腹を割いて内臟を取り干燥したもの。

身欠鯡=鰊のえら内臟を取り、尾から背部にかけての肉の厚い部分を干燥したもの。

胴 鯡=身欠を取った比較的骨の多い部分。主に肥料にする。端鰊ともいう。

数の子=身欠を作る過程で出る雌の卵を干燥して食用にする。塩蔵もある。

寄数の子=数の子の筋を取り、ばらばらにして再び固めたもので、主に幕府への献上品にする。

白 子=鰊の雄の子、干燥して肥料にする。

笹 目=加工の際取り出したえらを干燥したもので肥料とする。

と加工の範囲と用途は非常にひろくなった。

鯡は丸干と身欠に多くされ、残された部分は利用の方途がなく只捨てられていたが、これが換価作物の金肥に利用されることによって、鯡の需要とその販路は著しく拡大された。徳川幕藩体制のなかで封建各大名領地内の特産物が近世中期に入ると著しく増加し、前述のように享保年間(1716~)以降には安価な塩が瀬戸内海、北国方面で生産され、これが蝦夷地の水産加工の飛躍につながる如く、四国の藍、近江の綿、米、北陸から奥羽の米、紅花のような換価作物に多くの金肥が使われるようになった。この金肥は九州国東(くにさき)半島(大分県)で生産される鰯の丸干を肥料として、畑に刺し込んで使用した。また、関東の九十九里浜(千葉県)の物も用いられていた。しかし、これら鰯の干(ほ)し鰯(か)が享保年間頃からあまり獲れなくなり、その代用として近江商人らが、捨てられて省みられなかった胴鯡や白子をその代用として利用し始めた。享保2年の“松前蝦夷記”では「鯡並鯡子とも江差村・松前町にて諸国より船来、積登るよし、とりわけ鯡並に白子は、中国・近江路へ積登せ、田畑の肥にいたし申候由」とあって、これによって鯡加工品の需要は大幅に拡大した。

また、この期の末期には、藩の鯡漁法として許されている刺網に対し、場所請負人等の大企業者は大網(笊(ざる)網)を使用して、一挙に大量の水揚げをし、その鯡を釜で煮て、油を取り、後の残り粕を魚粕として販売するようになった。また、天明期以降になると、鯡漁業の不漁年もあり、その原因は日本海沿岸蝦夷地の場所請負人が大網を使用した結果であるとし、上在惣百姓(根部田村より熊石村迄の)が、寛政2(1792)年徒党を組んで藩庁に強願するという事件があり、藩はその要求を容れ、大網の使用と搾油を禁止するなど、鯡漁業は発展多様化し、その製品は松前居住の近江商人の経済交流の積極商業の目玉商品として重きをなし、全国に売り出され、鯡加工品の需要は日に日に増加し、生産と需求が併行し、鯡漁業は蝦夷他第一の産業として発展した。

第三期の鯡漁業の大形化の享和~慶応(1801~68)年に入ると、鯡漁業は大網の使用と、新漁具の開発、場所施設の拡充整備等によって、この漁業がさらに進展する時代である。

本期初の文化4(1807)年から14年間、蝦夷地の領主松前氏は、一時奥州梁川に移封され、その後は幕府の松前奉行が管掌し、各地は奥羽六藩が出兵して、その経営に当るという時期があった。この期に鯡は不漁となり、松前奉行は文化4年布告をして「鰊漁の儀、前々より差網にて漁事致来候由之処、近年引網又はおこし網と唱え、大網を以引寄、すくひ取候等之儀も相聞、以の外の事に候。巳来新法之漁具等仕立用候者有之ば、吟味之上、急度可及沙汰候」として笊の形をした起し網(大網・笊網)の使用を厳禁し、鯡漁が小前の漁師に均等化するような配慮をしている。

松前家が蝦夷地に復領した翌年の文政6(1823)年以降、鯡漁業は再び回復し、漁業者は「殿様下れば、鯡も下る」と喜び、大いに振った。藩は大網の使用を正式には許可しなかったが、場所請負人は雑魚網と称して各漁場で大網を建て、また、その場所には納屋、釜場、搾油揚と機能性に富んだ施設が多く構築され、生産も増加した。しかし、大網使用に対する零細漁民の反撥は強く、天保14(1843)年再び大網使用禁止の布告がなされている。この頃になると道南万石場所の熊石付近からも各奥場所へ、追鯡に出かける漁業者が多くなった。この追鯡漁業者のことを二・八取といった。これはその漁場を経営している場所請負人と契約して、道南各場所の鯡漁が終了した後、その場所に出掛けて操業し、二割を請負人に納め、八割を持ち帰るので、この名がある。また、請負人の親戚、知己等特別の場合には、一・九の制度もあった。

嘉永年間(1848~53)に入ると鯡は再び凶漁となり、松前藩は更に大網の使用を禁止したが、大形経営者はこれを更めようとしないので、これに憤激した乙部村から熊石村までの西在八ヶ村の漁民約500名が、安政2(1855)年数十艘の船に乗り組み、西蝦夷地沿岸を古平まで北上して各地の大網を切断するという事件が起き上がり、2年間にわたって紛争が続いたが、幕府の箱館奉行は安政3年不漁の原因は大網によるものではないと、その使用を許可し、さらにその前年には幕府が奥蝦夷各場所への和人の定住、特に婦人の定着を許したことから、日本海沿岸の各場所は急激に開発され、また、二・八取以外の鯡漁業による季節労働者は3万人に達したといわれている。

これらの開発は従来の大網にあきたらず、建網が使用されるようになった。大網は水揚げの際に騒音があり、鯡の群来に影響を及ぼすという欠点があったので、その欠点を補いさらに水揚量も多く、漁獲効率の高いこの建網が使用されるようになったものである。その使用開始の時期は、嘉永3(1850)年佐藤伊三右衛門が歌棄、磯谷の両場所で使用したのが始まりであるといわれている。建網は、固定された建網本体に枠網が付いて、漁獲量の調節が出来るので水揚効率が良いので、近世末期には多く用いられ、熊石村に於ても安政年間にはこの網が利用される、という変遷を経て、明治期に至っている。

鯡漁業と納屋場

松前藩の知行制度のなかには家臣の秩禄維持の方法として場所制度があり、また、鷹場の制度がある。場所とは蝦夷地のうち、和人地を除いた地域を七~八〇か所に区割し、藩の直領地を除いた場所を家臣に給付し、この場所給与を受けた家臣は、特別の場合を除き、慣例的累代給与を受けた。そして毎年1回場所の住人であるアイヌ人達の欲する生活物資を中漕船に積んで出かけ、現地人の生産した物資と交換して帰り、その交易物資を商人に売って、その利益によって生活するのが、場所持の高級家臣の実態であった。場所の給与を受けない低級家臣は、藩直領地交易の上乗役として現地に赴き、帰藩後その配当を受けたり、切米を貰って生活をしていた。

また、鷹は松前藩の重要な財源の一つであった。松前氏が豊臣秀吉に鷹三居を献じたのは天正19(1591)年で、以来、徳川将軍家が使用する鷹狩用の鷹は、蝦夷地出産のものが最高とされていた。元禄13(1700)年の“支配所持名前”によれば、家臣に給与されている鷹場所は二百一か所もあり、ここで鷹匠に捕えられた鷹は藩が飼育して習した上で、将軍家の献上、大名への進物、さらにはこれを売却した。この鷹の収入は、その年によって差があったが、年一千両から二千両に及び、藩財政の十分の一を賄っていた。良質の鷹は一居三十五両もしたので鷹場所持(鳥屋場所ともいう)の家臣も、秩禄維持のための財源の一つでもあった。

さらに場所持の上級家臣の給与には、道南和人他のなかは本来的には藩主の直領地であるが、若干の地は知行主が定められていた。天明6(1786)年の“蝦夷拾遺”によれば、西在では石崎村は松前左膳、木ノ子村は蠣崎将監、北村は松前貢、厚沢部村は蠣崎蔵人、乙部村は下国岡右衛門等であり、大茂内、小茂内、突符、三谷、蚊柱、相沼内、泊川、熊石の八か村は直領であった。これら和人地は戸口役等の本物成役は藩に収めるが、知行主を持った村は、この外の小物成役を収めるというもので、仲間の供出や生産物の勝手賄等の役があった。

これら家臣給与のなかで、最近問題となっているのは、家臣に対する鯡漁業権の付与が和人地各村に与えられており、この問題点が“熊石村会所日記”記述のなかに散見され、北海道史学の注目を集めている。

鯡漁業権は着業しようとする漁業者が沖合漁業をしようとする地先海面とこれに連けいする海産干場を、藩に願い出て役料を払って借りるのが当時の鯡漁業権と考えられるが、松前家の家中については、藩が家臣に給与の一環として、父子相伝の形で所有していたものと考えられる。

元禄5(1692)年の“松前主水廣時日記”5月3日の項によれば「江差村にて松前自休さ(ママ)上り魚屋場、明石豊右衛門、つばな御魚屋場 小林磯右衛門両人願之通被付候。」とあり、さらに5月26日の項に「江差村つばな御魚場氏家忠右衛門願被仰付候。」とある如く、家臣が漁業権の下付を申請し、町奉行が許可をした旨の記事があり、この時代頃から家臣が漁業権の交付を受けていたものと思われる。この権利を得たことにより、家臣が鯡漁業を営んだり、この権利を漁民に貸して利益を得る等の事が行われていた。時代は少し下るが文化年間に記したと思われる“松前歳時記草稿”によれば、3月の鯡漁期に「此鯡漁には貴賤同しく打交りて其差別なく、私領之節は家老の妻娘なとも出しよし」とある如く、士も鯡休暇を願い出て、現地に赴き鯡漁業に従事する者が多かった。

この侍達の納屋場漁業権について、“熊石村会所日誌”の天明7(1787)年3月の記事に

一筆致啓上候、弥勇勝可(レ)被(レ)成(二)御座(一)珍重ニ御座候。此方代勤共両人無異二罷在候。且此度当村根崎鯡場所山田左平持地御買調被(レ)遊候由ニテ同人並ニ御手代九平殿態々御遣被(レ)成殊更紙面之趣、御両人之口上之趣承知仕候。仍ち右場所代金之内二十両は左平方江当金ニ御渡可申候、残ル金五十両ノ分ハ五月被(レ)遣次第證文引替、地杭等立合相改無(二)相違(一)相渡申候間、右ノ段々左様思召可(レ)成候。

右可(レ)得(レ)御意 如(レ)此御座候。

三月十九日

奥右衛門

弥 兵 衛

村山 傳吉様

これは松前家家臣大広間列の山田左平(左門七)所有の根崎鯡場所を代金七十両で松前の場所請負人村山傳吉 (村山家3代傳兵衛)に売却することになり、二十両は支払い、残り五十両が5月に支払われた段階で、熊石村名主の奥右衛門と弥兵衛が立会杭打をして、その所有を確認するという連絡の文書である。

この文書に対し、鯡納屋場代金支払い完了による熊石村名主、年寄の確認として

村山傳吉替地

一於根崎 納屋場壱ヶ所 但し表通川より西隣境迄十一間、山岸幅十間四尺五寸、浜通九間一尺、西隣ハ大科肋右衛門場所、東隣ハ松前畑中四兵衛場所、立家蔵とも有りのまま。

右之場所馬形山田左平より村山傳吉方ニテ未五月買取、立合改。

天明7年末5月

年寄 弥三郎

武右衛門

名主 弥兵衛

奥右衛門

とあって村山傳吉が、山田左平より買収した鯡納屋場について、代金が完了したので、村役立会でその間数を確認したもので、東隣、西隣もそれぞれの所有者があって、鯡納屋場所有縄張りがかなり厳重に行われていたことを示している。

熊石村会所日記の記事(門昌庵蔵)

また、この記録に於て

一、四月九日下国岡右衛門(家老)様平田内湯二御出ノ砌態々此元江御立寄被(レ)成蠣崎佐士様鯡場所当村小西弥三郎方ニテ相求メ罷在候処、一家支配ノ鯡場所故御詮索可(レ)被(レ)成よしにて、此の如き書付御持参写しおく。

熊石鯡場所

一、畑中場所壱ケ所、右ノ場所ノ儀ハ小浜屋藤三郎ト申者委細存居候。

一、当所鯡場所大石ノ中より川岸まで、此場所先年大工利七罷越相彿申候。尤モ金弐十両ニテ内五拾貫同仁利七相仕申候。残リハ造酒隠居候両人ニテ相使申候。以上。

三月十三日

織人判

一家支配

この外、下国岡右衛門が持参した鯡場所證文は、

永代売渡鯡場之事

一、鯡場所壱ケ所 西ハ蠣崎将監殿場所、熊石村畠中検地有次第。東ハ杉村勝左衛門殿鯡場所。

右之通リ此度代金九両ニ売渡申処相違無(レ)之候。

右場所ニ付脇より構御座無く候条證人加判 仍而如件。

蠣崎佐士判

宝暦拾年辰五月十五日

證人 熊石村家来庄九郎

表書之通相見無相違候。以上。

辰二月十日

年寄 藤三郎判

同 利右衛門判

同 三之丞判

名主 平右衛門

これは中書院席の蠣崎佐士が家老であったが、飛驒屋久兵衛の公訴事件に関連して自尽し、その財産は一家支配となっていたので、これらの證文が正しいものかどうかを佐士の妻の兄で、一家支配の下国岡右衛門が調査に来たもので、この時より27年前に後出の場所が売られており、前出の売払い證文は蠣崎佐士が自尽後、隠居を命ぜられた造酒(広房)の賄料として使ったことを孫に当る職人広常が記録したものである。これらの證文にも見える如く、西隣は有名な家老蠣崎将監(波響の養父)の鯡場所であり、東隣は側用人の杉村勝左衛門の場所である等、松前家家臣の多くがこれら鯡納屋場を所有しており、この天明期頃には多くの家臣が、この頃襲った天明の飢饉の生活苦から、場所を売払い生活費に充てていたことが考えられる。また、後出の證文について、同記録では

一、五月二日下国岡右衛門様直々御下り被遊、先年蠣崎佐士様より当村吉郎右衛門江下置かれ候、屋敷此度御吟味ニテ間数御改メの上来る五月迄当村名主両入江預ケ候。

一、畑中場所壱ヶ所

西隣ハ蠣崎将監様御場所、東隣ハ御用地まで三十七間二尺、御用地ノ内十三間三尺。

右之通此度立会相改。

となっていて、證文の東隣の杉村勝左衛門所有場所が、この時点では公用地になっており、さらに、この天明7年には近藤亀蔵所有場所が村山傳吉に、厚谷新下所有場所が熊石村与次兵衛に売られる等、藩家臣が知行として与えられていた鯡納屋場所の権利は、次第に民間人に買収されて、その知行は姿を消していったものと考えられる。

藩の鯡漁業政策

蝦夷地第一の産業は鯡漁業であったので、その豊凶は住民生活はもち論、藩庫にも重大な支障を生ずるので、その保護政策に本腰を入れていた。藩の鯡漁業政策は檜山奉行を中心として立案執行したと考えられている。檜山奉行所が江差に設けられたのは延宝6(1678)年とされているが、この檜山奉行への触書では檜山の運営が取決められているのみで鯡漁業については全く触れられていない。元禄4(1691)年明石豊左衛門が檜山奉行に任命されたときの定め書においても、

一、年々鯡小屋之奉行と令(二)相談(一)、宜様為(レ)致(レ)候。若奉行私欲をかまへ候者、其段可(二)申聞(一)候事。

とあって、檜山奉行の本来の業務は檜山運営にあって、檜山地方は鯡漁業の本場ではあるが、その保護政策の運営等は鯡小屋奉行(鯡番所奉行)が任命され、鯡漁期から、税役の収納完了までの期間をこの奉行が調査運営をしていた。檜山奉行にその業務が委任されるのは“松前福山諸掟”の辰二月の覚書に

一、鯡方之事ニ付諸事吟味之義今年より江差番所支配申付候間、万端差図を受可(レ)申事。

となっていて、諸掟の檜山奉行の年代順の記入から見ると、この前に年代が明示されているのは、安永6(1777)酉年であるので、その後の辰年は天明4年であり、同年(1784)以降の事と考えている。

同掟書の献上鯡番所奉行の所掌事務を定めた「定書」に於ては

定

一、献上数子の義随分入念干候鋪物等吟味可申付候事。

一、諸事入念申付候。自分不及思案義者、家老共迄申達可受差図事。

一、夜網上させ申間鋪候、とき放し筌切せ申間鋪候。

附、魚屋場の義先前之通り可付候、自分難計義者、可受差図候事。

一、粒鯡、筒鯡船積仕廻次第相立申候并直走之義沖口判形差遣候。届次第書付之通法度物等船中改、出船候様可申付候。直走船頭水主之本役も半分宛可申付候。

附、諸廻船往来不相滞可仕候事。

一、西在郷ニ近年猥ニ年取候百姓共其元処々々に出候急度可申渡候。若無拠西在郷ニ年取候百姓ニ者歩銭可申付候。

右之趣急度可相守者也。

享保五子年二月

和田嘉右衛門との

と、その所掌事務の細分を指示し、さらに裁量不能のものについては、家老まで申し出てその処理の指示を受けるよう定められている。

桧山奉行所の門(江差町法華寺所在)

さらにこの年には浜表に一般漁民についての鯡漁業関係について、その保護のため、次のことを禁止する高札を掲げて注意を求めている。

浜表建札鯡番所奉行江相渡、

尤二月より五月下旬引

一、海江ひゝき有之処ニて鉄砲うち申間鋪事。

一、鯡あミときはなしに仕間鋪。

一、鯡あミうけきり申間鋪事。

一、夜あミあけ申間鋪事。

一、野火つけ申間鋪事。

右之旨相背におゐてハ急度申付者也。

子二月

というものである。一、の海へ響く処で鉄砲を打ってはいけないというのは、鯡は非常に敏感な魚で、陸で大きな音がすると鯡は陸岸に近寄らないので、春の彼岸以降は、寺院の寺鐘まで漁期の終るまで中止し、さらに一、野火つけ申し間敷事も、野火等が鯡の群来に影響があってはならないという配慮であった。他の三項については、漁業中の制約で、漁中に網を解き放したり、浮を切ったりすると、他の漁業者に迷惑をかける結果となり、また、夜間に網揚する場合は危険を伴うので、網揚は日中に行う等の条文を掲げている。これは極めて簡単な条文ではあるが、鯡漁業と領民保護の藩の基本的姿勢と見ることができる。

鯡漁業歳時記

鯡漁業の準備は正月に始まり、6月の節季払いまでの六か月間を要する。1月11日には船魂祭が行われ、鯡漁家や船持は自家船の安全と豊漁を祈って、床の間には「船魂大明神」の軸を掲げ、供物を備え、船には大漁旗を掲げ、御神酒、お備え餠を備えて神主のお祓を受けた後酒宴を開いて祝う。この場合、泊川の北山神社の蟹(かに)講のように船魂祭を集団で行うところもあった。この蟹講は「蟹のように横になって歩くまで酒をのむ」という意味があり、毎年1月17日鯡漁業者達が当番の広い家に集まって大漁祈願をする。祭壇には蟹をはじめ助宗、ゴッコ、鱈等この海岸でよく獲れる魚を17種34枚の大皿に盛り、左右二列に並んでそれぞれお膳を付け、当番者の指示によって着席、上席より順次お神酒を配り、謡曲に始まり謡曲に終って酒宴に入るが、女人の酌は禁じられていた。帰路には祭壇の蟹を2、3匹土産として配った。

また、相沼内八幡神社の愛宕講もその例である。八幡神社の親神様が隠居して愛宕神社として祀られていて、その命日に当る1月24日に講が開かれ、小太鼓をたたいて神社まで登り、男達はシトギ(水に浸した生米を搗き砕いた粉)を顔に塗り付け、シトギの入ったお神酒を頂いて、鯡の大漁祈願をしているし、泊川の薬師寺の金比羅講は1月10日に行われ、漁夫の身を守り、海上安全を祈り、泊川光明寺の竜神講は1月18日行われ船主や漁民の海上安全と大漁祈願をするなど、神、仏を問わず、頼れるものには皆お願いをし、ひたすら大漁と着業の安全を祈った。

1月下旬から2月にかけては各村落の青年男子は皆村内の山に入って薪伐りをした。一戸の必要な薪は五尺×一〇尺のものを一敷といい、これを一戸五敷位薪炭材として取り、その外鯡釜用と物納税用を三敷位伐り、2月15日頃までには山を下った。その間、婦女子は鯡漁期の労働着を裁縫した。その主なもの男子用には刺子、テッポウ、チャンチャン、肌着、股引等があり、婦女子はドンジャ、刺子、股引、足袋、手がけ、前掛、脚絆、ツカミコテ等を作り、春の鯡漁に備えていた。

2月初めの節分会にはその年の吉凶を占う。年男は羽織、袴の姿で「鬼は外・福は内」と主屋、番屋を清めて歩く。この時男の子がすりこぎを両手で持ち「ごもっとも、ごもっとも」と付いて歩く。その家族は年の数だけ豆を拾う。拾い終って明りを付け、親方の拾ったものを炭火の回りに間隔を置いて並べ、予めその場所を定めておき、その方向の豆の煎り上る色を見て豊凶、天気模様、その他1年の計を占った。また、北山神社には大鍋があり、豆を先ず油で煎り、次にその鍋で湯を沸し、その中に豆を入れて沸騰させ、その方面を決めておいて、豆や泡の寄り具合によって、漁場の豊凶を占うという方法があったが、その鍋は今も北山神社に保存されている。

また、2月の初午の日は各部落の稲荷神社で初午の占いが行われた。その際、各人が赤飯を炊いて供えて、自分の願いを唱え、飯の減り具合で吉凶を占った。

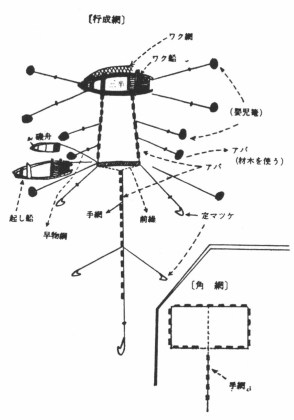

2月末になると鎮守社の神主を呼んで、鯡船、道具、網、干場を湯立神楽によって清めるが、これを浜清女神楽といった。3月末までには形枠、網の固定を終って、ひたすら鯡の群来るのを待つが、幸い北海道教育庁が刊行した“日本海沿岸ニシン漁撈民俗資料調査報告書”に熊石町の漁撈と漁具が詳細に載せられているので、これを次に掲載する。

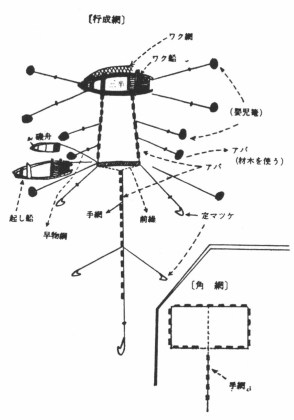

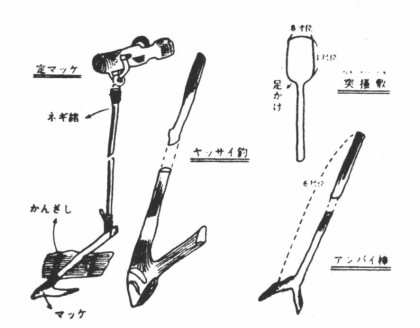

鰊漁撈と漁具

1 網作り

網は糸でなく編まれたものを何反と購入する。建網・差網は場所の条件と資本の額、船頭の経験によって現地で組み立てて作る。(網の大きさ、深さ、手網の長さ等に変化がある。)

網の使用が終ると、きれいに水洗いをして保存しておくので、毎年の仕事は網の修理ということになる。

鰊漁の多かった時は、行成網(入り易いが逃げ易い)を使用したが、鰊が薄くなってから角網(改良網、入りにくいが逃げにくい)を使用するようになった。

2 鰊漁の準備

初鰊は清明(4月5日)の前後になるので、3月に入ると雇人が集まってくる。番付の発表(今年の仕事の段取りを職種別に発表する)があって、船頭の指図で次のような準備にかかる。

(1)網の修理

(2)網 染 め

柏木の皮(カツ渋という)で染める。前年から準備していたものを使用して新しいものは使わない。

芽の出ない柏木の皮をはぎとって乾燥し、たたいて粉にし俵に詰め保存していたものを、大釜に入れて二昼夜煮てその汁で染める。この方法が一番長持ちしてよく染まり、網も丈夫である。

(3)船の修理

三半船、保津船、磯舟等。

(4)山仕事

大きな焼き握り飯と沢庵漬や鰊漬をおかずに持って山へ行き、漁場で必要な材料を切り出す。

ア ネギ緒取り

ブドウ蔓、コクワ蔓で建網の型にする嬰児籠(エジコ)やアバ(浮子)の玉、定マッケ(錨)につける玉などに使用し、非常に用途が広かった。

イ タモ、ポンタモの台木(ヤチダモ、ナラなどを山取りする)

ウ アバ(浮子)の材料

エ なやの早切竿、トドマツを使用

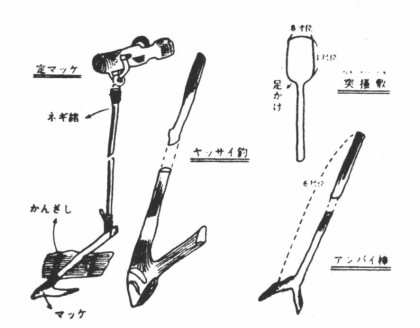

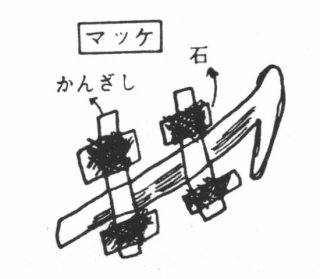

オ マッケ(木の錨)、マッケのかんざし

カ 突掻敷

キ ヤシャ鈎(ヤッサイ鈎)

ク アンビア棒(アンバイ棒)

ケ タナポの木(タラノキ)

コ 柏木の皮

サ 樺の皮

シ ■(木へんに品)の皮

ス 楡の皮(オヒョウダモの皮)

セ 根曲竹、笹竹

ソ 櫂の山取り。(櫂にする材料、荒取りしたものをいう)

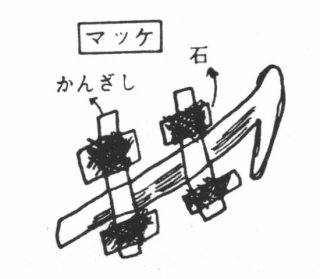

突掻敷、アンバイ棒、ヤッサイ鈎、定マッケ

マッケ

(5)番屋の雪消し

突掻敷で雪をはね、海に投げて早く雪を消す。

(6)縄ない、網打ち

ア 櫂引縄。藁で作った(米俵をほぐして使用した)

イ 綱。縄を3本または4本合わせて作る。綱打ち道具を作る。

ウ 早物綱、■(木へんに品)皮で作った。この綱を手操って船を移動するに使用する。

(7)干場になやをつくる。

(8)スギス作り

笹竹、根曲竹等を荒縄で編み、ローカ、魚坪(ナツボ)の囲いに使用する。

(9)嬰児籠(エジコ)定マッケ作り

ネギ緒で嬰児籠を作り中に石をつめ、網の型入れに使用する。マッケにかんざしをネギ緒でむすび付け、石をつけて定マッケを作る。建網に使用する。

(10)アバにネギ緒でアバ玉をつける。

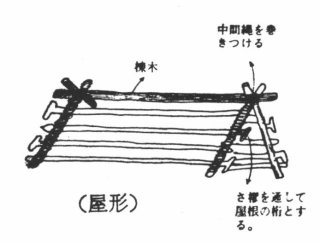

(11)屋形造り(オガミ小屋といった)

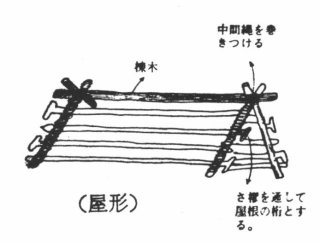

枠船、起し船(三半船又は保津船)に家形造りをする。家形造りは起し船の場合は胴の間、枠船の場合は表の間に塩を二寸ぐらい敷きつめ、その上に粘土を六寸~七寸くらい積み固めて箱形の炉をつくる。)ここに火を焚いて暖をとり、そばに寝たりもする)その上に小屋をかける。柱木と棟木は準備してあり、それをとめる穴は船に作ってある。上に莚をかけて屋根とし、その上に飛ばないように古網をかけ、下をヌマ串(タナボのタイ、一尺二寸位)で止める。莚をかけたら棟に艫櫂(トモカイ)をのせる。

屋形

(12)夜業(ヨナベ)

夜は番屋の焚火を囲んで■(木へんに品)の皮さき、オヒョウの皮さき、松明作り(笹竹をたたいてつぶし、縄で固くまるめる)差し作り等の仕事をする。

差し(竹製)

(13)米つき

玄米を木臼でついて白米にする。これは漁期間の雇人の分と親方家族の分もつくる。

(14)薪割り

(15)網建て

3 網起し

清明が近づいていよいよ鰊漁が近くなると、沖船頭は枠船にあって漁夫を指揮し、昼夜鰊が網に乗るのを待つ。漁経験の最も豊かな者が袋網の胴張に結びつけてあるサワリ糸をもって待つ。(サワリ糸は細い糸がよく、この糸に触れる鰊の手ごたえで鰊層の厚さを判断した)サワリ糸に3匹のサワリがあったら起し船に伝える。行成網では入った鰊はすぐ出るので、ちょっとでも遅れる事は大変なことになる。そこで磯舟を付けておくのが普通で、船頭の指揮によりかんぱつを入れずに早物綱を伝って磯舟が舷により、サイ縄を繰り上げ、前繰りを引上げて口をふさぐ。一方マネをあげて陸に知らせ、待機していた漁夫は保津船で早物綱を伝って起し船に乗り移り、両端の繰越し綱を引いて起し船に渡し、網を起して魚群を攻めていく。

この時音頭取りに合せて■ハーどっこいしょ、どこいしょ■アーラ、どっこいしょ、どっこいしょ、と掛け声をかけて魚群をワクに攻めこんで行く。だんだん網が重くなり容易に起きなくなると、音頭取りの木遣りで

○ドットコセー、ヨーヤサー、ヨーイヤサー

松前様は志摩の守だよ ヨーイヤサー

島の神とは弁天様だ ヨーイヤサー

ハァー 一人じゃこわかろ わしもちょっこり

合をとる ヨーイヤサー

と力を奮いおこして根かぎり網を引き、手早く枠網と建場とをとじ合せて八百プチを解いて枠の中に■ヤースン ヨイサ、ヤースン ヨイサ、ヤンサノ、ドッコイ と掛け声かけて鰊を入れ、網から枠船を離し準備していた枠船と交換して、次の鰊の入るのを待つ。大漁のときは休む間もなく5-6回も繰り返えすこともある。

大漁の時は枠船から枠の口を閉じて、印の入った大漁旗を立てて放しておく。

夜のあげの場合は、松明を焚いたり、樺の皮に火をつけて灯りとした。また煉瓦に油をしもわせ火をつけて灯りにしたこともあるが、普通は樺の皮を焚いた。樺の皮に火をつけて灯りとする場合、樺ばさみといって針金に樺の皮をはさみ柄をつけて焚いたが、その後プランタンといって、鉄の用器で樺の皮を焚いた。

漁夫は昼に漁模様がなければ起し船についていない。鰊が乗るとマネをあげる。一定の約束があってサ櫂にムシロをつけてあげるが、舟のどの位置でマネを上げるかで漁獲量を知らせた。また、鰊が乗る網と乗らない網があるが、まだ乗らない網の船頭が若者を連れて偵察に来る。これを「かけ廻し」といった。

4 沖上げ

汲み船(保津船・三半船)が枠船に行き、枠網から鰊をくみ上げるのである。汲み船には大タモ2本たてて交互に汲み上げる。汲み船ではアンバイ棒を使って、手伝い枠船ではヤッサイ鈎をかけて大タモをひきあげる。若い者は親方から大漁祝にもらった七尺の花染めの赤布を斜にたすき掛け、大漁手拭を鉢巻にソーラン節を唄いながら働く。汲み船がいっぱいになると前浜に運び、かわりの汲み船がつく。

番屋の前浜では、汲み船が着くと歩み板をかける。待機していた畚背負の女達(手伝人)が船の腰当に尻をかけて畚をのせる。汲み船の若い者がポンタモで鰊を畚に入れ、いっぱいになるとポンとつく合図でローカ(番屋のはねだし等)に運び、ローカがいっぱいになると魚坪(ナツボ)に入れる。こうした作業が夜もなく昼もなく何日でも暇なく続けられる。(海が荒れるとせっかくの大漁の鰊を流してしまうからである。)畚背負には食事の暇も寝る暇もなく、畚を背負って歩きながら握飯と鰊漬や沢庵で食事をとり、ポンタモで鰊を入れる僅かの時間に居眠りし、歩きながら眠って時にはローカの桟橋から鰊の中に落ちて目を覚すこともあるという。(食事は一日何回ということはなく、炊事係の者は船にも番屋にもローカにも四角な飯櫃の中に次から次と切れることなく用意した。)

5 鰊つぶし

沖上げした鰊は、一匹々々笹目(えら)白子・数の 子を取り除き藁緒につないで干場にかける。藁緒は萱(シゲ)と米俵を解いた藁を用いた。(根元をそのままにして中程のなら所だけ叩いておいた。)藁緒3~4本を2~3回ない、端がちょっと出るくらいに握って肘から一握りぐらいの長さにし、差し(さし)に通して鰊を21匹か22匹つなぐ。これを「尻つなぎ」という。この藁緒を51連たばね合せて鰊一本といった。(元来は一本50連、一連20匹で、一本は1、000匹であるが、落ちたりして目減りとなるので1、144匹に入目した。)

鰊つぶしは女出面が使われたが、一日8本がノルマであった。「尻つなぎ」は男がした。

ローカの鰊の山の前に、つぶし方は右、尻つなぎはその斜め左後方に位置をとる。(つぶし方は尻に馬板(足のついた尻当)を当て、膝を払って仕事をするが、下敷と名付けて前に莚を二枚折りにしてあてた。莚の間に笹の葉や樺の皮を入れて鰊の汁が下に透らないようにした。)右横に手閘を二つ置き、一つは数の子、一つには白子を入れ、笹目は二つの手閘の間の地面に置いた。両手には「手ガケ」をつけ、左の手に鰊を持ち、右手人差指で笹目を取って、次に親指で腹をさき、数の子または白子を取って手閘に入れ、鰊を持った左の手で頭を手前に腹を後向にして順序にきちんと並べておく。置き方を間違えることは許されなかった。

尻つなぎは、つぶした鰊を「差し」にとおして次々とつなぐ。右手に鰊を持ち(親指でえらを拡げるようにして持ち)左手に差しの切口を内側に向けて持ち、22匹つなぐと差しを抜いて、その手で連をくるりと回わして結び、ひょいと投げると鰊は円形を描いてぱらりと拡がり、次々に一定の間隔をおいて美事に重なっていく。

仕事が進んでつなぎ連の山が出来ると、洗い鈎(天びんの両端に鈎をつけ紐で結んだもの)で15~20連位づつ両鈎にかけて干場に走って運ぶ。尾を先にして鈎からはずすと、円形を描いて元の形にきちんと置かれる。それを掛け役が腹を外側に向け右手でかける。

尻つなぎは干場から帰ってつぶし方の手閘の整理、エビリ(魚粕を干す時に使った柄のついたもの)で笹目の整理、鰊をコマザリ(こまざらい、本州人はマタブレと呼んだ)で前に寄せ集める。この作業は干場のある限り続けられるが、大漁で手に余るときは粕に焚くのである。

鰊の整理が終ると魚坪洗いの祝い(ローカと魚坪の鰊の鱗や血(にごり)を洗い去ることを魚坪洗いといった)があり、酒やボタ餅(おはぎ)が出て、簡単な大漁祝いがある。

6 鰊割き

干場になや掛けして、3~4日後、鰊の尾が乾いた頃、身欠取りをする。なやから下して100又は200づつ盛りにして置き、出面の女達を使って「さばさきマキリ」でカガペタ(えら)がいくらかつくようにして「はらし」をとる。身欠を取った後が胴鰊である。干上るまで身欠を離さないで干し、干上ると身欠抜きをするのである。

7 身欠結い

身欠100本づつオヒョウの皮でまろぐ(縛る)。100本を一把、二四把で建一本という。

胴鰊は一束二貫とし、人目五〇匁を入れ、八束づつ荷造りする。

8 漁後の作業

鰊漁が終ると、雇人達は船頭の指図で山の薪取り、ゼンマイ、ワラビの山菜取りにも出た。

漁具の整理、蔵入、船の囲い込みを終って5月末頃切り上げとなり、アゴ別れの宴があって、雇人たちは大漁の時には九一をもらって故郷に帰った。(仕事の能率の悪いものをトアタリ(素人)といった。)

第9節 林業

近世の熊石の林業に関する史料は乏しい。松前藩の林業及び林業政策は桧山の開発に始まる。桧山(ひのきやま)とは東は上ノ国町天の川から西は厚沢部川まで約40キロメートル四方の間に自生した桧(アスナロ桧、ヒバともいう)の山のことをいう。この桧山開発の始まりは、“福山秘府・年暦四”の寛永16(1639)年の項に「又按古代記是蔵修造城営……其材出干西部上国山悉桧樹也」とある。これは寛永14年松前氏の居城福山館の藩主公廣の居館から火を発し、公廣自身が火傷を負う程の大惨害を被り居城を全焼した。この居館の修復を上ノ国のアスナロ桧を伐り出し、用材に充てたのが桧山伐採の始めといわれている。この全山桧の大木に覆われた桧山の伐り出しの始りは上ノ国の北村の北西部を流れる目名沢であると推定される。そしてこの山の管理のため上ノ国番所がもうけられていた。

桧山の伐り出しは年を追って盛業化し、目名沢から椴川、五勝手と進むに従って上ノ国番所では何かと不便なところから、その番所を江差に移し、奉行を配置して管理運営に当らせたのが桧山奉行である。その設置は“松前福山諸掟”では延宝6(1678)年2月である。桧山奉行のこの時期の任務は、 桧山の伐木植栽等の運営管理。

伐木代金の徴収。

山稼人の出入国取り締り及び管理。

出入人及び出入船役の徴収。

キリシタン取り締り。

蝦夷交易の監視。

等であって、一般住民に対しての行政、司法権限を持つものではなかった。奉行は藩の弓の間又は中書院席の重臣が充てられ、初代の延宝6年次の奉行は麓小兵衛と考えられ、江差で没した明石豊左衛門尚政は、元禄11(1698)年桧山奉行となっている。このように制度と体制の充実によって桧山は大いに発展した。

しかし、この盛業も頓挫する時期があった。元禄8(1695)年4月桧山内に発した山火は全山を焼き尽くし、東は上ノ国目名沢から西は厚沢部諸山にいたるまで総ての桧立木を焼いた。その結果は桧山に入っていた多くの杣夫が海岸に下り漁夫となり、折柄、需要の増加してきた鰊漁業にかかわりを持つようになり、また、元禄16年以降、蝦夷地に入った山師飛騨屋久兵衛の蝦夷桧(椴(とど)、蝦夷松)請負に吸収される者もあった。

飛騨屋久兵衛は飛騨国湯ノ嶋郷の山師であったが、江戸に出、材木商栖原屋の手代となって、下北地方に入って南部桧(ヒバ材)の伐出に当っていたとき、蝦夷地には無尽蔵の蝦夷桧があり、これを開発伐出すことによって厖大な利益があると目算して、元禄16年以降、蝦夷山請負人となった。飛騨屋は有珠山から後志川、石狩川、豊平川流域と次々に伐採をした。その従業員として働いた杣夫は総て南部下北半島の出身者であった。

熊石の山々は桧は少なく、蝦夷松は点在したが、広葉樹を主体とした植生であった。総ての山は藩領で個人所有が許されなかったので、用材、薪炭材の伐出には桧山奉行の許可を受け、役銭を支払うか、現物役を支払って杣入をした。熊石の山の雑木伐出についての唯一の記録は法蔵寺所蔵の木喰上人作地蔵菩薩像の背後に記されている。この像の背後には作者の木喰上人の墨書銘と安永9(1780)年子4月24日施主放三郎の名が記され、さらに台座部分の下端に木台を弔った人々の名がしるされている。それによると、

木台弔

ツガル 長 吉

ナンブ 松兵衛

ナンブ 六兵衛

ツガル 弥兵衛

ナンブ 子之助

ツガル 藤 助

ナンブ 勘太郎

ツガル 善 助

ツガル 三左衛門

ナンブ 三郎兵衛

と10人の名が記されている。この地蔵菩薩像の彫刻台木を出してくれた人達は、この10名全部が南部、津軽の出身者であり、南部出身者は5名、津軽5名である。前述のように蝦実地山稼の杣夫は、飛驒屋久兵衛の山請負に始まり、その杣夫は南部下北出身者を主体に津軽出身者を従としていたものであるが、熊石の山稼の杣夫の編成は、南部、津軽とも半々の人で編成されていたものと考えられる。さらにこの像の台木は桧材であるところから、熊石地方にもアスナロ桧の飛木が点在していたものと考えられる。

木喰像台座寄進者名(法蔵寺蔵)

また、熊石番所に勤務した鈴木忠美の“熊石元御番所付御収納廉分帳”によれば、熊石村での森林及び木材に関する税役は

一 薪役 熊石村 外七ヶ村

但村々百姓とも身上に應し壱軒ニ付調銭弐百七拾文ヨリ九文迄取立極窮之者は免除之積。

一 炭竃役 熊石村 泊川村 相沼内村 三ツ谷村 突符村 小茂内村 乙部村

但炭竈壱ヶ所ニ付調銭壱〆弐百文。

一 材木役 熊石村 外七ヶ村

但村々百姓共家木所山におゐて伐出候材木役長弐間壱尺此才弐百才壱本ニ付砂金七分八厘此調銭壱貫弐拾文此十分一役銭百弐文尤才数同様に而も長短太細に寄り不同有之年々伐出数相改取立候事。

一 薪炭積役 右同断

但大仲遣船壱艘に付調銭壱貫三百文

中遣以下壱艘に付調銭弐百五拾壱文

一 椴寸甫冥加 右同断

但寸甫壱挺に付調銭八文

一 造船間尺役 熊石村 外七ヶ村

弁財船船梁壱丈以上

造船役積百石に付

金四両

作事之分作事役

百石に付金弐両

但他国木品並に其所木品に而杣取役金相済候分、買入造船之分共造船役百石に付金壱両。